2025年缅甸7.9级地震后一周国内局势深度分析报告

※本文由生成式AI辅助写作,作者仅进行了简易的事实筛查,不保证100%正确,仅供参考。请勿作为权威信源使用。图片来自网络,如有侵犯到贵司的著作权请联络本人本人定在规定时间内妥善处理。

📘导读|请在阅读前注意以下说明:

2025年3月28日,缅甸中部曼德勒附近发生了里氏7.7级强烈地震(纠正:7.9级)。这次地震是缅甸近十年来最严重的自然灾害,导致缅甸乃至周边国家遭受重大人员伤亡和基础设施损毁 (Myanmar quake death toll passes 1,600, as junta lets in foreign rescuers | Reuters) (强震已致缅甸144人死亡-南方日报)。截至4月5日,官方统计显示缅甸国内已有逾3,400人遇难、4,600多人受伤,仍有数百人失踪 (Rains add to challenge for Myanmar quake relief, toll at 3,471 | Reuters)。本报告聚焦地震后一周内(3月28日至4月5日)缅甸国内的整体局势演变,从政府应对、经济市场反应、国际合作、社交平台情绪、灾后恢复和未来走势六个方面进行分析。

📌 免责声明:本文内容基于2025年3月28日缅甸地震后截至4月5日的公开资料、国际媒体报道、多边组织通报及社交平台信息整合而成,已尽可能验证数据来源,但受限于缅甸局势与冲突背景,部分细节可能存在偏差。本文不代表任何官方立场,亦不构成政策建议或投资指导,读者应结合自身判断使用相关信息。

👥 读者对象与报告目的:本报告面向希望了解缅甸灾后内部局势演变的政务研究人员、媒体观察者、区域战略分析者、人道援助工作者及有兴趣深入理解东南亚地缘政治格局变化的公众。旨在提供一份结构化、跨领域、多视角的动态监测与局势解析。

📑 内容概览:本文围绕地震发生一周后缅甸国内的政府应对、经济市场反应、国际援助合作、社交舆情、灾后恢复状况五大维度展开全面分析,最后结合当前趋势,对未来3至6个月的政治安全、社会民意、经济走势和人道风险作出前瞻性研判。特别关注军政府灾后治理策略与其国内合法性之间的张力,以及国际合作在动荡国家中的可行边界。

政府应对

缅甸军政府在地震发生后迅速启动国家级应急响应机制。(Post-earthquake ceasefires in Myanmar offer rare opportunity for disaster diplomacy | AP News)缅甸国家管理委员会(军政府)当日宣布曼德勒省、实皆省、马圭省、掸邦东北部、勃固省以及首都内比都等重灾区进入紧急状态 (强震已致缅甸144人死亡-南方日报)。军政府领导人敏昂莱(Senior General Min Aung Hlaing)随即发表全国电视讲话,公布初步伤亡数据(144人死亡、732人受伤),并罕见地向国际社会发出公开援助呼吁 (强震已致缅甸144人死亡-南方日报) (Myanmar earthquake: at least 144 killed as rescues also continue in Bangkok | Myanmar | The Guardian)。敏昂莱表示:“我郑重邀请所有国家、组织和民众,只要愿意帮助缅甸受灾群众,我们都真挚欢迎。”他同时号召全国民众伸出援手,共同参与救灾 (强震已致缅甸144人死亡-南方日报)。这一表态在过去几年缅甸军政府奉行的孤立政策下极为罕见,反映出灾情之严重已迫使其放下政治顾忌,优先寻求外部救援。

在救灾组织方面,军政府责成缅甸社会福利、救济与安置部下属的国家灾害管理部门(DDM)统筹应急响应 。地震发生后72小时内,缅甸消防局、军队工兵和警察等国内救援力量被部署到各重灾区参与搜救 。由于地震波及范围广、建筑倒塌严重,一线救援初期面临装备和人手不足的困难,曼德勒部分遇难者家属和幸存者曾徒手刨挖废墟,寻找被埋人员 (Myanmar quake death toll passes 1,600, as junta lets in foreign rescuers | Reuters)。对此,敏昂莱在3月29日前往曼德勒震中视察时要求当地官员“加快搜救,全力满足紧急需求” (Myanmar quake death toll passes 1,600, as junta lets in foreign rescuers | Reuters)。军政府还动用了驻扎各地的部队协助搭建临时安置点、运送物资,并派出工程兵抢修受损的道路和通信线路,努力恢复基础服务 。国家媒体反复报道军方救援行动,塑造政府主导、有序高效的救灾形象。

与此同时,灾情信息的传播呈现出高度的集中化趋势。受限于当前缅甸媒体生态的结构性变迁,有关灾区的官方通报主要依托国家级媒体与体制内宣传渠道。信息呈现的重心,多集中于救援体系的动员效率、部队与行政力量的快速响应,以及中央高层对灾区的高度关注。相较之下,来自灾区基层的第一手反馈,尤其是关于初期救援难度与资源分布压力的声音,在公共传播中显得相对稀疏。一些网络平台上虽一度出现民众自述自救经历及早期响应滞后的反思,但多数并未长期停留于主流舆论视野 (Myanmar quake death toll passes 1,600, as junta lets in foreign rescuers | Reuters)。在此背景下,有关部门亦多次呼吁公众慎重转发未经核实的信息,以维护社会整体稳定。可以观察到,随着灾后叙事的逐步统一,灾难记忆的编织也呈现出明显的组织性与策略性特征,其指向既包括对恢复秩序的诉求,也映射出特定社会语境下对话语权的深层结构安排。

经济市场反应

地震对缅甸脆弱的经济体系造成了显著冲击。宏观方面,灾害直接破坏了大量公共基础设施和生产设施,使本已受内战和制裁拖累的经济雪上加霜。美国地质调查局(USGS)的模型预测称,地震造成的经济损失可能高达缅甸年产出的水平 (Myanmar quake death toll passes 1,600, as junta lets in foreign rescuers | Reuters)——这意味着重建所需资金可能达数百亿美元量级,远超缅甸政府的财政承受能力。地震发生后的一周内,缅甸金融市场虽未有公开的证券交易波动(缅甸股市和外汇市场规模有限且受管制),但市场预期普遍悲观:投资者担忧灾后重建开支将导致政府财政赤字扩大和通货膨胀压力上升,缅甸货币Kyat可能面临贬值风险。事实上,国内物价已有所波动,地震后曼德勒等地燃油和食品价格因供应中断出现短期上涨,部分灾区瓶装水和药品供不应求。若重建资金主要依赖国内印钞或举债,未来数月缅甸通胀率可能进一步攀升,扰乱宏观经济稳定。

地方经济层面,震中地区的生产和商业活动陷入停滞。曼德勒是缅甸第二大城市和交通枢纽,此次地震导致该市大面积停电、通信中断,许多工厂停产,商铺歇业。曼德勒及周边乡村约120万居民直接受灾,他们的日常生计受到严重影响。大量房屋和小型企业毁坏,农业设施和仓储物流也有不同程度损失,农贸市场供应链短暂中断。连接仰光—内比都—曼德勒的主要高速公路在多处出现裂缝塌陷,重要桥梁如旧实皆大桥和多梯达瓦蒂河大桥垮塌或受损,导致中部地区公路运输受阻。此外,部分铁路轨道扭曲变形,曼德勒通往掸邦的铁路线被迫暂停。交通运输网络的瘫痪不仅影响灾区救援物资调运,也切断了缅甸北部与南部的贸易往来。能源方面,地震导致若开邦至中国云南的天然气管道自动停输检查(幸未发现重大泄漏),全国电网亦因一些变电站受损而局部供电不稳。短期看,这些基础设施中断使缅甸国内的物流成本和能源成本上升,经济活力下降。

物价与货币:地震后首周,受基础设施破坏和市场恐慌心理影响,灾区物资价格出现波动。曼德勒等重灾城市的瓶装水、大米、食用油等必需品价格在灾后头几天上涨20%-30%,随后随着救援物资进入又略有回落。汽柴油价格则因运输中断和需求增加而上涨,一度出现供应紧张。一些投机商囤积建材和燃料试图牟利,被政府下令严惩。此外,缅甸元兑美元的非官方黑市汇率在地震消息传出后曾轻微下跌,显示市场对未来经济的不确定预期增强。不过由于国际援助承诺增多以及政府管控,汇率很快企稳。央行也宣布准备在必要时干预汇市并冻结物价,以平抑灾后通胀预期。总体而言,地震对缅甸经济的冲击是全方位的:既有直接的资产损失,也加剧了国内原已存在的财政和物价压力。未来数月缅甸经济能否稳住,取决于重建进展和国际援助规模,以及政府能否有效管控通胀并恢复市场信心。

国际合作机制

尽管缅甸军政府自2021年政变以来在国际上陷入孤立,此次大地震引发了罕见的大规模国际人道援助行动。敏昂莱将军的公开援助请求发出后,各国纷纷响应,在灾后一周内呈现出多边合作的局面。一批批国际救援力量和物资通过空中和陆路源源不断抵达缅甸 (Rains add to challenge for Myanmar quake relief, toll at 3,471 | Reuters)。缅甸的近邻 中国、印度及东盟各国 是最先提供实质援助的:其中中国在3月31日即送达首批价值约1亿元人民币(约合1390万美元)的紧急援助物资,包括帐篷、毛毯和急救包等 (2025年3月31日外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会_中华人民共和国外交部) (Who is giving aid to Myanmar after the earthquake? | Reuters);并派出由600多人组成的医疗和搜救队,在缅各灾区协助救援。印度则于3月29日派出首支搜救队和医护人员搭乘军机运来毛毯、卫生包、食品等物资,此后又陆续派出共计4架次运输机和4艘海军舰船,携带大批救援物资、野战医院设备和救灾人员抵缅 (Who is giving aid to Myanmar after the earthquake? | Reuters)。泰国作为受本次地震波及严重的邻国(曼谷一栋在建高楼因震倒塌,造成数十人伤亡 (强震已致缅甸144人死亡-南方日报)),不仅在自身救灾同时向缅甸派出了55名空军救援和医疗人员及物资 (Who is giving aid to Myanmar after the earthquake? | Reuters)。马来西亚、新加坡、越南、菲律宾等东盟国家也纷纷派遣专业救援队驰援缅甸:新加坡组织了80人规模的“狮心行动”救援队并捐款15万新元 (Who is giving aid to Myanmar after the earthquake? | Reuters);马来西亚提供了1000万林吉特(约225万美元)的援助并派出50人救灾队 (Who is giving aid to Myanmar after the earthquake? | Reuters);越南派出100多人的救援和医疗队携搜救犬参与废墟搜救 (Who is giving aid to Myanmar after the earthquake? | Reuters);菲律宾调集114名救援和医疗人员作为东盟应急队,于4月1日抵达缅甸 (Who is giving aid to Myanmar after the earthquake? | Reuters)。

多边机制协调:(Post-earthquake ceasefires in Myanmar offer rare opportunity for disaster diplomacy | AP News)在区域层面,东盟紧急协调中心(AHA Centre)发挥了重要作用。作为2025年东盟轮值主席国,马来西亚倡议启动了东盟联合人道援助机制,一周内先后派出四批东盟救灾小组赴缅评估和协助。这些小组包含来自印尼、泰国、越南等国的人员,与缅甸国家灾害管理部门在内比都成立联合指挥中心,共同协调多国搜救队的部署和资源分配 。例如,印尼救灾队分批抵达并带来了价值120万美元的物资(约124吨);马来西亚的精英搜救队(SMART)被部署在实皆省执行任务;泰国派出的军方医疗紧急反应队在内比都搭建了野战医疗站。可以说,东盟框架下各国迅速动员,第一次在缅甸境内展开大规模的联合救援行动。这不仅缓解了缅甸国内救援力量不足的困境,也为各国救援人员进入缅甸提供了相对中立的多边渠道,减少了政治掣肘。

其他国家与组织:除周边国家外,一些全球主要大国和国际组织也提供了援助,但方式相对低调和间接。俄罗斯派出两架飞机运送60名搜救人员(携带救护犬)、野战医院和救援装备,于3月30日抵达内比都 (Who is giving aid to Myanmar after the earthquake? | Reuters)。日本派遣了5人先遣队评估灾情,并宣布提供紧急救援物资(食品、日用品等)和资助民间团体参与救助 (Who is giving aid to Myanmar after the earthquake? | Reuters)。欧洲国家中,英国承诺了最高达1000万英镑(约1290万美元)的紧急援助,用于食品、水、医疗和避难所等,由英国资助的当地合作伙伴在缅甸境内实施 (Who is giving aid to Myanmar after the earthquake? | Reuters) (Who is giving aid to Myanmar after the earthquake? | Reuters)。新西兰则通过红十字会提供了200万新西兰元(约114万美元)援助 (Who is giving aid to Myanmar after the earthquake? | Reuters)。美国宣布提供200万美元紧急资金,并派遣了小型灾害应对小组赴缅评估 (Who is giving aid to Myanmar after the earthquake? | Reuters);截至4月5日,美国对缅援助增至900万美元,但基本通过联合国机构或国际非政府组织在缅甸开展,而没有直接派官方救援队 (Rains add to challenge for Myanmar quake relief, toll at 3,471 | Reuters) (Rains add to challenge for Myanmar quake relief, toll at 3,471 | Reuters)。这种选择反映了西方国家在援助缅甸问题上的两难:一方面有人道责任,另一方面又不愿直接与军政府打交道。因此西方援助多以资助红十字会、联合国机构(如世界粮食计划署WFP、联合国儿童基金会UNICEF等)和国际NGO(如乐施会Oxfam、世界宣明会World Vision等)为主。联合国人道事务协调厅(UNOCHA)亦在缅甸国内牵头各援助机构召开协调会,开展多部门灾情评估,统筹分发食品、药品、帐篷等救援物资。

合作成效与障碍:在当前政治局势下,本次国际救援合作既取得了一定成效,也面临不少障碍。一方面,军政府出人意料地迅速开放救援大门,使数百名国际救援人员得以及时进入缅甸 (Myanmar quake death toll passes 1,600, as junta lets in foreign rescuers | Reuters)。相比2008年风灾“纳尔吉斯”后军政府曾长期拒绝外援的情况,此次态度明显积极,有助于缩短援助到达时间,挽救更多生命。各国专业队伍的参与也大大提升了救援效率,如多国联合团队在废墟中成功救出多名幸存者 (2025年3月31日外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会_中华人民共和国外交部)。另一方面,政治不信任和内战因素仍对国际合作构成掣肘。联合国人权高专办4月4日指出,缅甸军方虽然在灾后宣布全国停火,但对“不支持其统治”的地区存在限制援助进入的情况 (Rains add to challenge for Myanmar quake relief, toll at 3,471 | Reuters)。据报告,军方在部分反抗武装活跃的灾区拒绝或拖延了国际援助的运输,担心物资落入反对派之手。这导致一些偏远乡村救援不及时,灾民救助不均等。同时,据人权机构调查,停火声明发布后军方仍在若干冲突区域对反抗力量发动袭击,违反了自己宣布的停火 (Rains add to challenge for Myanmar quake relief, toll at 3,471 | Reuters)。例如民间救援组织“自由缅甸游骑兵”(FBR)报告称军方在停火后的一次空袭中炸死了至少5名包括平民在内的人员 (Rains add to challenge for Myanmar quake relief, toll at 3,471 | Reuters)。这些行为削弱了国际社会对军政府配合救灾诚意的信心。另外,部分西方国家由于不承认军政府合法性,在援助对接上顾虑重重,缺乏直接沟通渠道,影响了援助落实效率 (Rains add to challenge for Myanmar quake relief, toll at 3,471 | Reuters) (Rains add to challenge for Myanmar quake relief, toll at 3,471 | Reuters)。再者,缅甸基础设施落后和物流能力有限,也对多国援助物资源源不断涌入后的分配提出挑战。总体而言,本次灾难促成了自政变以来缅甸与外部世界最密集的一次接触合作,人道主义考量暂时压倒了政治隔阂。但军政府对援助的选择性接受和内战环境,仍使多边合作受到一定制约。未来援助物资能否透明、公正地送达所有灾民,将考验这一救灾合作机制的有效性。

社交平台情绪

地震发生后,缅甸本地社交媒体上充满了震惊、哀悼与互助的信息。在Facebook、Telegram、TikTok等缅甸民众常用的平台上,大量用户第一时间发布了地震实时动态,分享自救互救经验,并为灾区祈福。许多人通过在脸书“签到报平安”或上传现场照片来告知亲友自己平安无事 (强震已致缅甸144人死亡-南方日报)。一些网络志愿者组织和网民自发建立了救援信息分享群组,汇总失踪人员名单、受损道路情况以及需要紧急救助的地点。这些社交平台在官方信息发布滞后的情况下,成为民间重要的信息来源和互助渠道。然而,随着信息洪流涌现,社交媒体上的情绪也呈现复杂状态。

一方面,很多网民表达了对灾难的同情和团结。不少人在帖子下留言“坚强面对”“为缅甸祈祷”,还有人主动提出提供食宿、运送物资等帮助。缅甸国内外的社交媒体社群也展开募捐活动, diaspora侨民通过网络筹款向灾区输送援助。一些视频博主和本地记者用手机记录灾区实况,呼吁公众关注偏远地区的受灾情况。这些真实直观的内容引发了大量转发与声援,使全社会形成了一股共克时艰的氛围。

另一方面,社交媒体上也出现了对政府的不满和质疑声音。部分网民批评地方当局救援不力,称震后早期“官员和军队身影难觅”,许多生命因错过救援黄金时间而逝去 (Myanmar quake death toll passes 1,600, as junta lets in foreign rescuers | Reuters)。还有人质疑建筑质量监管,指出一些学校和医院楼房在震中不算最近的情况下倒塌,认为这与偷工减料有关。这类帖子虽在国内受到审查压力,但在外网和加密聊天群中广为传播,引发公众对权责追究的讨论。此外,由于军政府长期限制新闻自由,民众对官方通报的伤亡数字和救灾进展存疑,不少人在社交平台寻求来自亲历者的一手信息,以弥补官方渠道不足。这也凸显出民间对信息透明度的渴求。

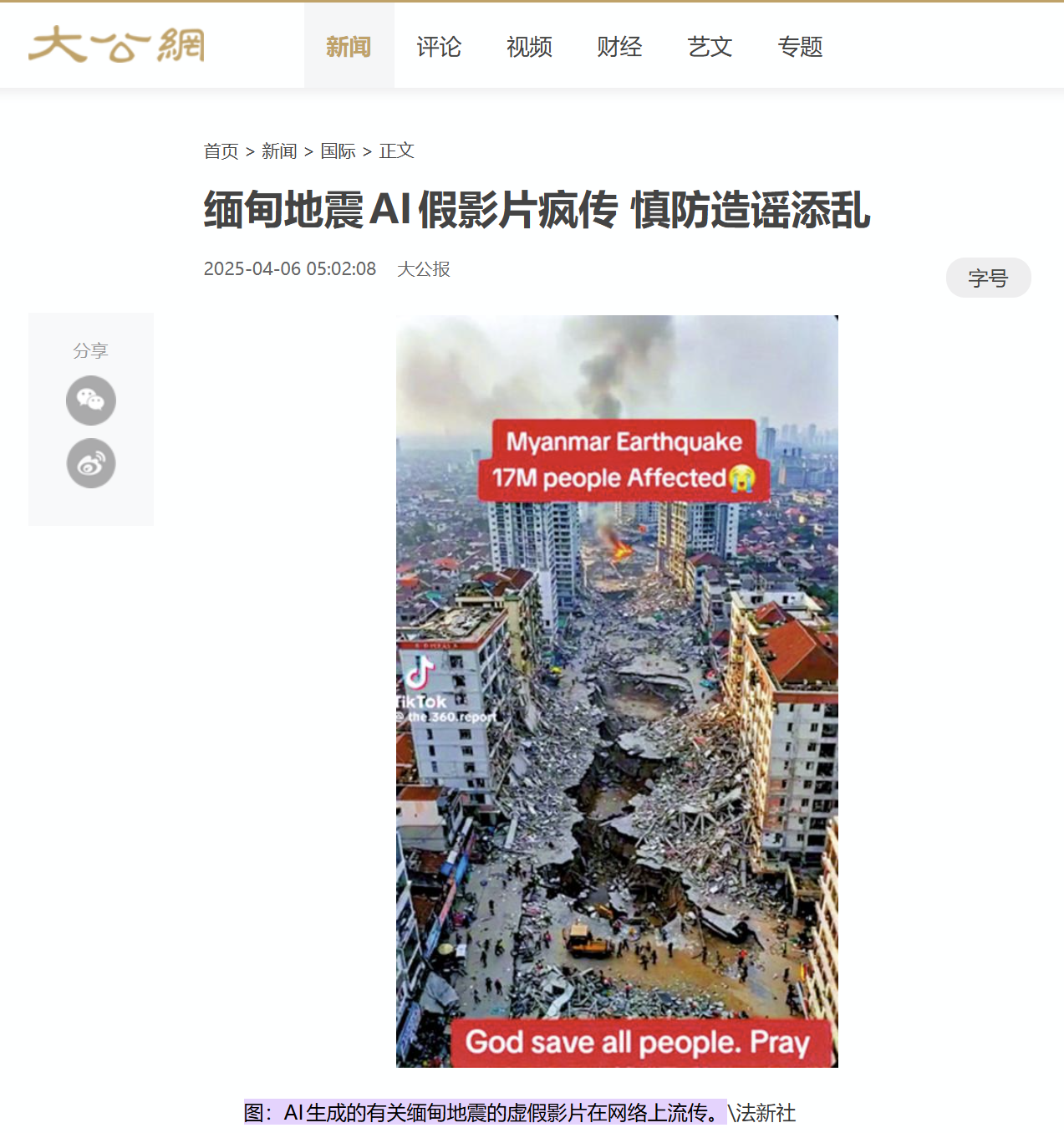

值得注意的是,谣言和虚假信息也趁机在社交媒体上传播,对公众情绪产生干扰。地震次日,脸书上流传着一段据称拍摄于曼德勒灾区的视频,画面中街道裂开巨大深坑、远处火光冲天,场景极为骇人。这段视频被大量转发,引发部分网友恐慌。然而经核实,这实际上是利用人工智能(AI)技术生成的伪造影片 (缅甸地震AI假影片疯传 慎防造谣添乱 _大公网)。专家分析视频细节后指出,画面中人物异常静止而背景火光却栩栩如生,这种不协调强烈暗示视频是合成操控的产物 (缅甸地震AI假影片疯传 慎防造谣添乱 _大公网)。法新社驻缅甸记者也证实,在缅甸任何地方都未发现与视频所示情景相符的巨坑 (缅甸地震AI假影片疯传 慎防造谣添乱 _大公网)。除了AI假视频,网络上还出现了一些标注为“缅甸7.9级地震满目疮痍现场”的照片合集,其中多数实为过往他国灾难图片或经AI处理的伪造图像 (缅甸地震AI假影片疯传 慎防造谣添乱 _大公网)。比如有几张房屋夷为平地的照片实际上早在此次地震前就已在网上出现,并非缅甸现场。一些不法分子刻意裁剪掉AI生成提示,混淆视听,以博取眼球流量 (缅甸地震AI假影片疯传 慎防造谣添乱 _大公网)。这些谣言在社交媒体上“疯传”,一度给救灾工作添乱——有人因信以为真而传播恐慌信息,还有募捐者误用了不实影像。针对这种情况,缅甸本地的事实核查人士和邻国媒体纷纷辟谣澄清。 (缅甸地震AI假影片疯传 慎防造谣添乱 _大公网)有影响力的缅文社交账号也呼吁大众提高警惕,不要轻信夸大耸动的未验证内容。

鉴于网络舆情的复杂性,军政府试图加强对社交平台的监管。据悉,当局监控并删除了一批“传播恐慌”的帖子,并警告民众散布假消息可能被视为违法。但同时,政府也利用社交媒体发布官方救援动态,如在脸书国防部页面展示军人抢险、总理慰问灾民的照片,以争取舆论支持。总体来说,地震后一周内缅甸社交平台民意呈现两极:一极是悲痛和守望相助,另一极是质疑和愤懑,还有虚实难辨的信息搅动其中。在高压管控与数字时代信息洪流的碰撞下,社交媒体成为反映缅甸社会震后心理的一个窗口,既体现了草根互助的温情,也暴露出信任危机和信息生态的问题。

灾后恢复

在地震发生一周后,缅甸的抗震救灾工作重心逐渐从紧急搜救转向灾后恢复与安置重建。经过多国救援队和本国力量夜以继日的努力,截至4月5日,大部分废墟搜救工作已接近尾声,幸存者的搜救几乎宣告结束(最后几天仍有零星奇迹生还者被救出)。官方统计全国共救出幸存者数百人,搜寻出遇难遗体逾3,000具 。4月4日起,政府开始组织对遇难者进行安葬或火化,并着手清理城市废墟与消毒防疫。在经历了72小时黄金救援期后,生命救援阶段逐步让位于安置与基础设施修复阶段。

人员安置:地震造成超过110万人受灾,至少5万多人无家可归。军政府在全国范围内启用了学校操场、宗教场所和军营空地等建立临时安置点。截至4月5日,官方称已设立约30处安置营地,收容了1.4万余名房屋全毁的灾民。这些营地搭建了大批帐篷,其中包括中国、印度等国援助的抗灾帐篷 (2025年3月31日外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会_中华人民共和国外交部) (Rains add to challenge for Myanmar quake relief, toll at 3,471 | Reuters)(如内比都郊外的一处营地整齐排列着印有中文“救灾”字样的蓝色帐篷)。在安置点,政府和人道机构向灾民提供基本的食物和饮水,以及简易医疗服务。一些轻伤患者和老弱妇孺被转移到仰光、内比都等地的公共建筑暂住。然而,仍有数万灾民分散在露天过夜,特别是在农村地区,不少人因担心余震不敢回屋,在田野或路边搭棚栖身 (Rains add to challenge for Myanmar quake relief, toll at 3,471 | Reuters)。救援机构指出这部分露宿人群缺乏足够的遮蔽和卫生设施,面临日晒雨淋和疾病风险 (Rains add to challenge for Myanmar quake relief, toll at 3,471 | Reuters) (Rains add to challenge for Myanmar quake relief, toll at 3,471 | Reuters)。联合国救援官员访问灾区后呼吁增加帐篷供应,表示“需要把帐篷和希望一起送到幸存者手中”,帮助他们渡过无家可归的困境 (Rains add to challenge for Myanmar quake relief, toll at 3,471 | Reuters)。总体而言,灾后一周的安置工作基本满足了部分重灾民众的生存需求,但安置点条件简陋拥挤,物资供应仍不稳定,后续安置压力巨大。

基础设施修复:大地震对缅甸中部的基础设施网络造成重创,给灾后恢复带来严峻挑战。在交通方面,工程部门对多条受损公路实施了应急抢修。例如,连接仰光和曼德勒的高速公路在部分开裂路段铺设钢板和碎石以临时通车,并架设浮桥替代坍塌的大桥,以恢复基本的运输走廊功能。铁路方面,运输部调集技术人员连夜检修铁轨,4月3日起一些轻微受损的路段已经恢复通行,但重灾区的铁路仍中断,有待更换路基和桥梁后才能重开。电力通信方面,截至4月5日曼德勒、实皆等省大部分城镇已恢复供电,约80%的通信基站重新运行,但偏远乡村仍有电网和通信盲区 。电力部门出动应急发电车为医院和安置点供电,并与中国国家电网公司合作抢修受损的高压线路。供水方面,军方用水车向灾民发放饮用水,同时抢修自来水管网以防疫。医疗卫生基础设施也在逐步恢复中:一些受损较轻的医院在室外搭起帐篷病房恢复接诊 (Myanmar earthquake: at least 144 killed as rescues also continue in Bangkok | Myanmar | The Guardian),国际红十字会和世界卫生组织协助搭建了数座野战医院并提供药品。值得关注的是,公共卫生防疫成为恢复工作的重点和难点。由于气温高、部分地区开始降下季风提前的阵雨,临时营地的环境卫生令人担忧。救援机构警告,不及时采取措施,灾区可能出现霍乱、痢疾等传染病暴发的风险 (Rains add to challenge for Myanmar quake relief, toll at 3,471 | Reuters)。为此,卫生部门和联合国机构在安置点发放了净水片、漂白粉和卫生包,派出医疗队给灾民接种破伤风和霍乱疫苗,并开展饮水消毒和垃圾处理等防疫工作 (Rains add to challenge for Myanmar quake relief, toll at 3,471 | Reuters)。

救灾工作进展与障碍:截至4月5日,缅甸全国救灾工作取得了初步进展,但仍面临诸多困难。首先,搜救阶段虽告一段落,但遇难者遗体清理和失踪人员搜寻还在继续,部分倒塌废墟庞大且危险,完全清理可能需数周时间。其次,物资供应链逐渐打通,大批国内外救援物资送抵灾区,但在末端分发上存在瓶颈。一些偏远村落由于道路阻断尚未得到充分救援。再者,社会治安和安全形势也是挑战。尽管军政府宣布暂时停火以专注救灾,但据报告,在部分反政府武装控制区域,政府军对进入的救援活动持怀疑甚至敌对态度 (Rains add to challenge for Myanmar quake relief, toll at 3,471 | Reuters)。有反抗军组织也不信任军方带来的援助,导致救援人员进入这些地区存在风险。联合国方面对此表示关切,敦促各方确保人道准入。然而目前实皆省北部等冲突区域的灾后恢复进展缓慢,人道救援受到政治因素干扰。最后,灾后心理创伤和社会重建同样艰巨。地震给幸存者带来的心理阴影亟待疏导,政府已组织僧侣和志愿者在安置点提供心理抚慰。此外,如何为失去家园和生计的数十万民众提供长期安置和就业机会,将是下一阶段的重要任务。总的来说,灾后一周的恢复工作仅仅迈出起步,基础设施修复和民生重建的漫长道路才刚刚开始。

未来局势预测(3–6个月)

展望未来3到6个月,缅甸将在灾后重建与国内政治社会稳定方面面临严峻考验。本次特大地震作为“黑天鹅”事件,叠加在缅甸原有的内战与人道危机之上,可能对未来半年内局势产生深远影响。

政治与安全:从政治上看,军政府希望借此次救灾提升自身形象,但实际效果尚难确定。短期内,敏昂莱领导的军政府因为开放国际援助、积极救灾,可能获得一些民众的认同,缓和部分国内外对其批评的声音。然而,这种“灾难凝聚力”往往是暂时的。一旦重建工作出现纰漏或援助分配不公,幸存者的不满情绪将重新指向当局。例如,如果偏远反抗力量控制区的灾民长期得不到援助,而政府优先照顾亲政府地区,将加剧政治对立。联合国人权机构已警告军政府不得借机歧视性对待“不合作地区” (Rains add to challenge for Myanmar quake relief, toll at 3,471 | Reuters)。然而鉴于目前已有报告显示军方在停火后仍攻击反对派,并阻碍敏感地区救援 (Rains add to challenge for Myanmar quake relief, toll at 3,471 | Reuters),未来几个月内战卷土重来的可能性很高。实际上,多个少数民族武装和人民防卫军虽然在地震后宣布临时停火或减少行动,以让路救灾 (Post-earthquake ceasefires in Myanmar offer rare opportunity for …)(被视为“灾难外交”的一线希望),但这些停火脆弱且缺乏信任基础。如果军政府恢复对反叛组织的军事行动,停火将难以为继,冲突或在震后不久反弹。这意味着灾区(尤其是实皆省北部等地)的人道局势可能进一步恶化。综上,未来半年缅甸政治和安全环境依然充满不确定性:最佳情景是各方以灾后重建为契机展开有限对话,至少在重建期间保持克制;更可能的情景是军政府在稳住局面后重拾强硬,反对派亦因援助不公而愤懑,内战将在短暂平静后加剧,整体安全形势持续紧张 (Rains add to challenge for Myanmar quake relief, toll at 3,471 | Reuters)。

社会稳定与民意:在社会层面,地震带来的民族悲痛在短期内或许能激发一定的团结意识,但中长期看,民众对政府的信任将取决于重建工作的表现。如果政府能高效、公平地推进灾后重建,帮助灾民重建家园、生计,那么社会稳定有望逐步恢复,军政府或巩固其统治基础。反之,若重建迟缓、腐败丛生,尤其是出现援助物资被侵占、中饱私囊等丑闻,将激化公众怒火,可能引发抗议甚至进一步的反抗。值得注意的是,缅甸平民社会在此次救灾中展现了高度的自主组织和互助精神,这股民间力量在未来重建中可能持续发挥作用。如果官方渠道不作为,民间社群和NGO或挺身而出承担重建职责。这既是对政府能力的补充,也可能演变为对政府合法性的某种替代。此外,灾后心理问题不可忽视。成千上万经历生死的灾民若得不到心理支持和生活保障,可能产生绝望、创伤后应激等问题,进而影响社会治安(如盗窃、抢劫事件的上升)和公共健康。未来几个月,如何安置灾民、妥善处理遇难者家属诉求、保证基本民生,将直接影响缅甸社会的稳定度。

经济走势:未来半年的缅甸经济将围绕重建展开。一方面,大规模基础设施和住房重建将拉动建材、水泥等行业需求,带来一定投资和就业机会。政府可能投入巨资重修公路桥梁、学校医院等,这对提振施工领域有短暂助益。另一方面,重建资金来源是个难题。缅甸在政变后外汇储备紧缺、财政收入锐减,此次灾后必然需要外部融资。若国际社会愿意提供赠款或低息贷款(例如来自东盟、中国的援助),将减轻压力;否则军政府可能被迫增发货币或提高资源出口以筹资,这会推升通胀和加速资源枯竭。可以预见,未来半年缅甸通胀率可能保持高位,物价上涨将侵蚀普通民众的实际收入,引发经济不满情绪。货币方面,缅甸元可能逐步贬值,除非有大规模外援注入提振信心。经济结构上,由于地震重创中部农业和旅游业(许多历史古迹受损,短期内游客稀少),再加上内战干扰,2025年缅甸GDP增速可能转为负值。国际评级机构可能进一步下调缅甸信用评级,令其更难吸引投资。未来6个月对缅甸经济来说是在谷底艰难爬坡的过程,关键看重建效益能否抵消灾害损失。一旦重建推进不利,出现新的政治动荡,经济复苏恐无从谈起。

人道主义状况:缅甸在地震前就已经是亚洲最大的人道危机之一,约三分之一的人口需要援助 (Rains add to challenge for Myanmar quake relief, toll at 3,471 | Reuters)。震后这一比例将进一步攀升。未来半年,缅甸的人道主义需求可能达到前所未有的高度:无家可归者需要长期安置、粮食不安全人口增加、医疗系统超负荷运转、传染病风险上升。这对联合国和NGO的人道救援能力提出极大考验。而国际援助在中期内能否持续也是未知数——随着灾害的新闻热度下降和其他全球事件分散注意,一些国家可能减少对缅援助投入。因此,缅甸的人道状况可能在最初几周改善后再次陷入被遗忘的困境。如果国际援助无法充分覆盖,缅甸政府又无力独撑,数百万灾民的生活将十分困苦。特别值得关注的是即将到来的雨季(5-6月开始)。雨季可能引发洪涝和次生灾害,给临时营地带来新的破坏,并拖慢重建进度。一旦安置营地爆发疫情或遭遇洪水,缅甸将面临“灾上加灾”的局面 (Rains add to challenge for Myanmar quake relief, toll at 3,471 | Reuters)。因此未来半年人道救援需进入“持久战”模式,各援助方必须做好长期投入的准备。

总结预测:综合来看,2025年3·28地震对缅甸的影响将持续数月乃至数年。未来3-6个月,缅甸很可能处于“震后重建”和“内乱未平”的双重状态。一方面,全社会将围绕灾后恢复投入大量资源和精力,基础设施重建和灾民安置成为施政重点;另一方面,政治矛盾和经济压力依旧存在,稍有不慎可能引发新的动荡。如果重建进展顺利且国际合作继续保持,缅甸或许能在半年后初步走出灾难阴影,国计民生逐步稳定。而如果重建不力、冲突再起,那么地震造成的创伤将进一步撕裂缅甸,演变成人道与政治的长期危机 (Rains add to challenge for Myanmar quake relief, toll at 3,471 | Reuters)。总之,缅甸正站在一个关键的十字路口:灾难带来了严峻挑战,也为缓和内战、重振国家提供了契机。未来半年的走向,取决于军政府能否以全民福祉为重,国内各方能否放下仇恨合作重建,以及国际社会能否持续给予关注和支援。唯有如此,这场史无前例的震灾才能真正成为缅甸走出困境的转折点,而非进一步沉沦的导火索。

参考资料:

- 南方日报,《强震已致缅甸144人死亡》,2025年3月29日 (强震已致缅甸144人死亡-南方日报) (强震已致缅甸144人死亡-南方日报)

- Reuters, Myanmar quake death toll passes 1,600, as junta lets in foreign rescuers, 2025年3月29日 (Myanmar quake death toll passes 1,600, as junta lets in foreign rescuers | Reuters) (Myanmar quake death toll passes 1,600, as junta lets in foreign rescuers | Reuters) (Myanmar quake death toll passes 1,600, as junta lets in foreign rescuers | Reuters)

- Reuters, Who is giving aid to Myanmar after the earthquake?, 2025年4月1日 (Who is giving aid to Myanmar after the earthquake? | Reuters) (Who is giving aid to Myanmar after the earthquake? | Reuters) (Who is giving aid to Myanmar after the earthquake? | Reuters)

- Reuters, Rains add to challenge for Myanmar quake relief, toll at 3,471, 2025年4月6日 (Rains add to challenge for Myanmar quake relief, toll at 3,471 | Reuters) (Rains add to challenge for Myanmar quake relief, toll at 3,471 | Reuters) (Rains add to challenge for Myanmar quake relief, toll at 3,471 | Reuters)

- Takungpao (大公网), 《缅甸地震AI假影片疯传 慎防造谣添乱》, 2025年4月6日 (缅甸地震AI假影片疯传 慎防造谣添乱 _大公网) (缅甸地震AI假影片疯传 慎防造谣添乱 _大公网)

- 新华社,《缅甸强震灾情及国际援助动态》,2025年3月28-31日 (2025年3月31日外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会_中华人民共和国外交部)

- The Guardian, Myanmar earthquake: at least 144 killed as rescues also continue in Bangkok, 2025年3月28日 (Myanmar earthquake: at least 144 killed as rescues also continue in Bangkok | Myanmar | The Guardian) (Myanmar earthquake: at least 144 killed as rescues also continue in Bangkok | Myanmar | The Guardian)

- ReliefWeb (AHA Centre), Situation Update No.4 – Myanmar Earthquake, 2025年4月4日

- 北京日报客户端,《持续更新丨缅甸强震已致该国3354人死亡》,2025年4月4日

- AP News, Post-earthquake ceasefires in Myanmar offer rare opportunity for disaster diplomacy, 2025年4月4日