仇老仇幼叙事如何撕裂共识:短视频平台上的认知战样本

引子:我必须护犊子——在互害时代守住底线

短视频刷到一半,屏幕里出现一个孩子,却迎来成千上万陌生网友的辱骂围攻,这样的场景并不鲜见。在这个人人自危、互相伤害的互联网时代(所谓“互害时代”),守住道德底线显得尤为重要。而守住底线的一条准则,便是对最无辜脆弱的群体保持善意——也就是常说的“护犊子”,保护好孩子和晚辈。所谓“犊”,原意指幼崽,在网络语境中引申为未成年人。如今当我们看到弱小者受欺负,能够挺身而出保护,就像猛兽护崽一样,这是人性的底线,也是社会良知的体现。

然而现实中,这条底线却在被一次次挑战。有人感叹:“到我为止,我必须护犊子。”意思是从自己这一代开始,再也不能让伤害在下一代身上重演。这番表态背后,是对网络暴力和代际仇恨愈演愈烈的反思。在近年的众多网络事件中,未成年人往往无辜“躺枪”,遭受舆论暴击。这不仅刺痛公众良知,也拷问着我们的社会心理:为什么有些人对待孩子缺乏起码的同情,甚至以攻击未成年人为乐?这样的畸形心态从何而来?背后是否有人在推波助澜?本文将围绕“仇老仇幼”(憎恨老人与憎恨孩子)这种叙事现象,深度剖析其如何撕裂社会共识,并探讨我们应当如何抵制这场认知战的“投毒”。

社会为何失控:仇老仇幼叙事如何撕裂共识

近年来,中国互联网上屡屡出现对老年人和未成年人的极端负面叙事。一旦有涉及老人或小孩的冲突事件曝光,就会被贴上“坏人变老了”“熊孩子就该教训”之类标签,瞬间点燃舆论。mzqb.cyol.comnews.cyol.com这种标签化传播极大地简化了复杂情境,把某个老年人或孩子的不当行为,上升为对整个群体的道德审判。于是,“老人都是坏的”“小孩没一个省油的灯”等偏激言论甚嚣尘上,原本应该尊老爱幼的社会共识被撕裂殆尽。

究其原因,一些自媒体刻意挑动情绪对立以吸引流量,是重要推手。据调查,不法账号会剪辑拼凑视频、夸大渲染代际矛盾,以冲突冲击力强的情节刺激网友愤怒,从而获取点击和关注news.cyol.com。短视频平台的算法也在无形中助长了这种现象:为了延长用户停留时间,算法更倾向推荐耸人听闻、引发争议的视频,导致仇老仇幼的内容被放大传播。这种经过情绪算法优化的“数字毒品”,快速裂变式传播,几小时内就能引爆舆论spp.gov.cnspp.gov.cn。愤怒和仇恨像病毒般传播(即“情绪感染”),大量网友在评论区群情激愤、互相攻击,使理性声音淹没其中。

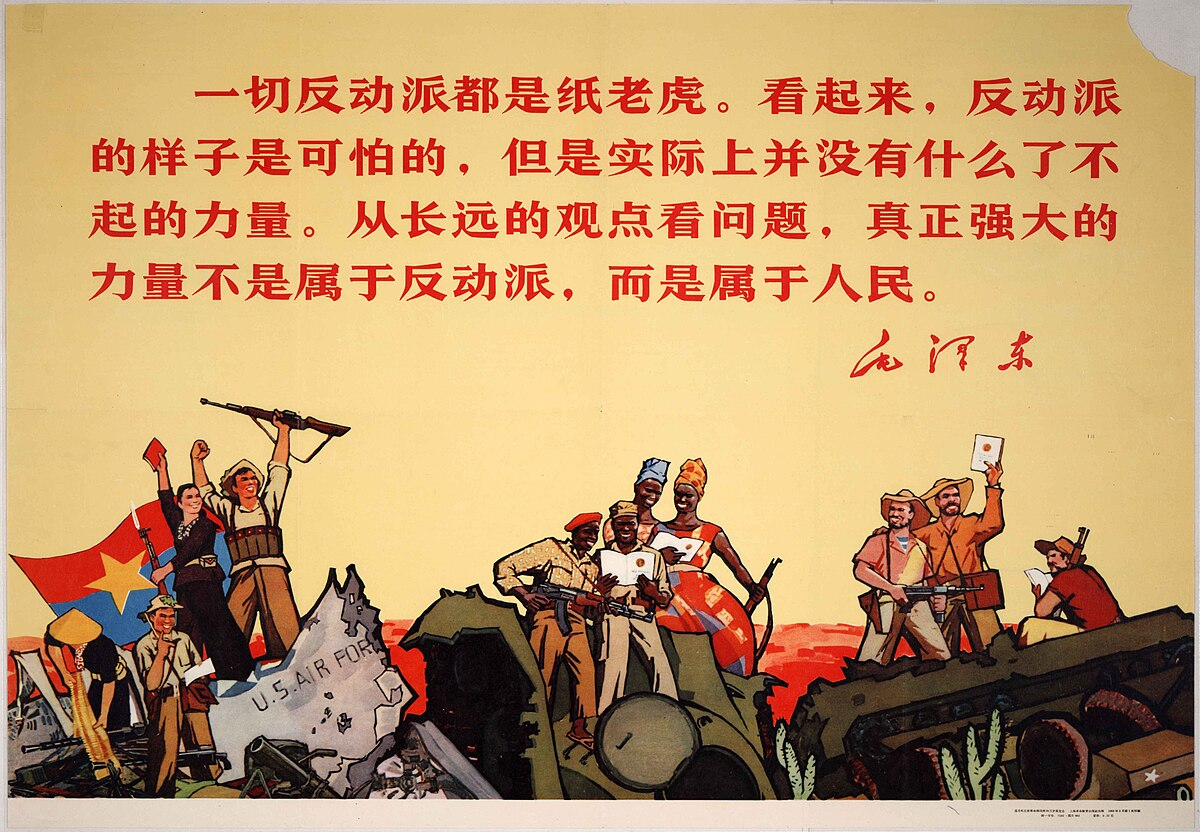

更值得警惕的是,外部势力也在利用这种叙事撕裂中国社会共识。美国国家民主基金会(NED)等机构长期对别国进行意识形态渗透,惯用手法之一就是煽动内部矛盾、制造社会对立mfa.gov.cn。中国一直是NED等组织的重点目标,每年投入巨资策动各种反华项目,企图破坏中国政治社会稳定mfa.gov.cn。可以想见,仇老仇幼这类撕裂社会的叙事,很可能被他们当作一枚认知战武器。在NED等幕后推手的操纵和本土流量逐利者的合谋下,原本偶发的代际冲突被不断炒作放大,演变为全民撕扯的舆论风暴。公众在不知不觉中被“认知投毒”:对陌生老人和孩子充满防备与敌意,不再相信代际间有善意和理解,从而社会信任感大大削弱,形成一种普遍的“防御性认知”spp.gov.cn。

这种局面下,社会共识遭受重创——原本关于尊老爱幼的基本价值观被颠覆,共情和信任被仇恨取代。代际群体彼此视为敌对阵营,一些复杂的社会问题被简单归因于某一代人的道德缺陷,从而产生严重的“结构性误读”spp.gov.cn。当越来越多的人认定“这盛世的未来和我无关”,对他人的孩子和长辈冷漠甚至仇视时,全社会就陷入失控和撕裂的危险境地。

代际复仇心理的陷阱:从“我小时候没人护”到“你也别想有人护”

在仇老仇幼叙事背后,其实隐藏着一种病态的代际复仇心理。许多网友在攻击未成年人时,常用的借口是:“我小时候没人护着我,你也别想有人护。”这种心理可以概括为“受虐者变施虐者”的循环:上一代人在幼时缺乏关爱,长大后便把这份冷漠甚至怨恨施加到下一代身上,认为别人也该尝尝自己当年的苦。spp.gov.cn正如有网友 bitterly 所说,许多人对小孩并无善意,甚至不如对宠物有耐心。这类人往往觉得:“当年没人替我出头,如今我也没义务心疼别人的孩子。”

这种想法看似出于“公平”,实则陷入认知误区。孩子时期缺爱的人,本应更能体会到保护孩子的重要,可有些人却走向反面,把下一代当作发泄不满的对象。然而伤害并不能通过转嫁来消解:上一代人童年时受的委屈,并不会因为他们报复下一代就得到弥补,反而只会让伤害代际相传,延续下去。比如校园里被体罚长大的孩子,长大成家长后又用体罚“教育”自己的孩子;曾经被嘲笑的青少年,成年后在网上嘲讽更年轻的一代,以此平衡心理。这种“代际报复”无疑是个恶性循环的陷阱。

值得注意的是,操纵舆论者非常善于利用这种心理。他们深知很多网民心中压抑着对自身遭遇的不满,只要稍加挑拨就会将怨气撒向更弱者。于是,通过煽动仇恨标签(如“熊孩子”“啃老族”)和刻意选择对比素材,这些投毒者成功激活了人们心中潜藏的怨愤。一些被生活磨去耐心的成年人,在看到短视频中“小孩犯错却有人维护”时,往往勃然大怒,觉得“凭什么他们可以被保护”?殊不知,这种反应正中幕后操盘者下怀——大众开始彼此仇视、攻击,让原本可以沟通弥合的代际矛盾变得不可调和。

归根结底,“没人护我”并不是合理的理由去伤害无辜的孩子。代际间本应是爱与责任的传递,而非仇恨的延续。如果每一代人都以自己的不幸为借口去苛待下一代,那么这种复仇只会让所有人都深陷痛苦,没有任何一代真正得到补偿。相反,只有有人愿意跳出这个陷阱,对下一代倾注本应属于自己却未曾得到的关爱,才有可能终止这场代际伤害的连锁反应。“到我为止,我必须护犊子”,正是一种跳出陷阱的决心:让怨恨到此为止,用善待孩子来疗愈过去的创伤。

从熟人社会到算法社会:邻里守望为何被打破

曾经的中国社会是典型的熟人社会:很多人会对80年代的家属楼大院的环境很熟悉,那时候街坊邻里彼此熟识,孩子走出家门都有整个社区在看顾。如果谁家小孩在外闯了祸,邻居长辈会上前管教两句,但也会护着不让外人欺负;哪个老人有难处,街坊们也会搭把手。这种“邻里守望”的文化,在很大程度上保障了未成年人和老年人的基本权益。然而,随着城镇化和互联网的发展,我们逐渐进入了一个“算法社会”:人与人的关联不再基于血缘和地缘,而更多通过冷冰冰的算法内容联结。邻里之间变得陌生,反而网上素不相识的人每天刷着同样的推送,形成一种虚拟的“熟人圈”。

在算法社会中,现实生活中的道德纽带被技术推荐机制所取代。短视频平台的算法根据用户喜好推送内容,本意是丰富个性化体验,但却意外地削弱了现实中的人情联系。以往一个熊孩子在小区涂鸦捣蛋,可能很快被熟识的大人逮住教育,既保护了他不至铸成大错,也不会无限上纲上线地谴责。而现在,孩子的过失可能被拍成视频上传,全网陌生人基于短短几秒画面就肆意评头论足。由于缺乏线下的熟识与场景,还原事情真相和动机变得困难,网友更倾向用刻板印象去评判。算法推荐加剧了这种刻板印象的循环:你点开、评论了一条骂“熊孩子”的视频,系统就会判定你爱看类似内容,继而推送更多涉及未成年人的负面视频,形成信息茧房。这就使得一些用户眼中的世界充满了“问题儿童”“坏老人”,仿佛负面案例无处不在,从而加深对整个群体的不满和敌意。

与此同时,真实生活中的邻里互动日渐减少,很多人不再认识住在隔壁的人,却每天花好几个小时看网络上的陌生人“冲突”。比如一段地铁冲突的视频中,中年大妈怒斥穿COS服的年轻女孩“穿这么少给谁看”,引发车厢骚动;短短一天内,这视频在全网获得了数千万次点击,引发铺天盖地的讨论mzqb.cyol.commzqb.cyol.com。网友们先是同情女孩,继而群起而攻之谩骂视频里的大妈,“老人变坏、坏人变老”的论调甚嚣尘上mzqb.cyol.com。可是,很快有人曝光这其实是摆拍炒作,大妈和女孩事后有说有笑合影留念,一切冲突都是演出来骗点击的mzqb.cyol.com。真相揭开,网友们才发现自己被耍了一通。但在这场闹剧中,人与人之间最基本的信任已经进一步瓦解:许多年长网友觉得年轻人处心积虑炒作博取同情,年轻网友则加深了对老年人的成见。这起事件也让人反思:如果是在一个熟人社会里,这种闹剧不可能轻易得逞。熟人社会中人们彼此了解,不会被一面之词挑动,也不会对长辈或晚辈做出过激反应。然而在算法主导的信息环境下,人为制造的矛盾被迅速放大,素不相识的人群各怀偏见,瞬间卷入对立。

更糟糕的是,当算法把我们的注意力吸引到屏幕冲突上时,现实中的邻里互动进一步减少,线下社区的支持网络变得稀薄。孩子和老人在线下得不到应有的照顾与保护,反而一举一动都可能被摄像头记录、公之于众,成为网络审判的对象。这种状况下,“人人自危”取代理所当然的守望相助,社会的温情网络断裂,无怪乎会出现所谓互害型社会的苗头。可以说,从熟人社会到算法社会的转变,在技术红利之外,也带来了人际信任和关爱机制的断层。当我们更多依赖算法推荐来认识世界,却忽视身边真实的人时,就容易被精心设计的叙事牵着鼻子走,对同处一个社区、一个社会的大爷大妈或小弟小妹滋生偏见和冷漠。这正是投毒者希望看到的局面:真实的社区纽带被剪断,取而代之的是他们编织的信息茧房,以便将仇恨的种子播撒其中茁壮生长。

我们如何守住底线:冷静、克制、不做投毒者的工具人

面对仇老仇幼的叙事陷阱和汹涌的情绪洪流,普通人首先要做的,就是守住理性与善良的底线。当我们刷到耸动的代际冲突视频时,不妨先冷静三思:事情真相是否如视频呈现的那样简单?视频发布者可能有何动机?这会不会又是一次恶意剪辑或摆拍?保持一份怀疑和求证的态度,才能避免被情绪牵着走,沦为谣言的放大器。正如媒体评论所指出的,面对类似的炒作,我们总是“一点就着”,却很少去想是否有人在蓄意挑动矛盾mzqb.cyol.com。这种时候,克制冲动、保持清醒就是守住底线的第一步。

不做“投毒者”的工具人,意味着不让自己的言行成为谣言和仇恨的帮凶。具体来说:面对煽动仇恨的内容,不轻易点赞转发,不给造谣者以流量;在评论区看到情绪失控的谩骂,尽量不随声附和,更不能跟风人肉、辱骂无辜当事人。如果发现某条消息来源可疑、有反转可能,及时提醒周围的人理性看待,等待进一步核实。要知道,很多投毒者之所以屡屡得逞,正是利用大众的情绪来“借刀杀人”——他们抛出带毒的信息,引发公众愤怒,网友在不知不觉中成了他们打击他人的工具。mzqb.cyol.com对于这一点,我们每个人都应有所警惕、自我反省:“为什么我们总是如此容易被挑动?我们愤怒的矛头有没有可能被人利用,去伤害那些不该伤害的人?”公众只有时时警觉,才能不被别有用心者牵着走。

同时,我们也要捍卫内心的善良和同理心。当你看到一个孩子闯了祸,试着先想:“他只是个孩子,难免犯错。”设身处地地想一想,若是自己的弟弟妹妹甚至儿女,遇到类似情况你希望别人怎么对待?同样,对于网上那些被炒作的“坏老人”事件,也别忘了很多长辈其实和我们的父母长辈一样,有他们的难处和局限。一味攻击只会让代沟更深,不如试着理解他们的处境。保持基本的同情心,是对抗仇恨叙事最有效的解毒剂。投毒者的谣言之所以能四处传播,一个重要原因就是它迎合了人性中冷漠、自私的一面。如果我们每个人都对弱者保有恻隐之心,对冲突各方保有公允之心,那么谣言和仇恨就失去了滋生的土壤。

最后还要强调的是提升媒介素养和法律意识。当下,政府部门已经在加大对造谣传谣行为的打击力度,新修订的法律规定对于编造传播虚假信息、挑动社会矛盾的行为可按寻衅滋事罪等严惩spp.gov.cn。这既是震慑不法之徒,也是在提醒公众:网络不是法外之地,肆意网暴他人、传播仇恨内容也要付出代价。我们在网络上发言、参与讨论时,应时刻牢记法律和道德的红线。与其被情绪牵动、成为谣言的帮凶,不如做理性的传声筒,主动传播客观信息、辟谣信息。当谣言四起时,多一份冷静和理性,多一句“证据在哪里”的诘问,就多一分阻止社会情绪失控的力量。守住这份冷静和善良,我们就守住了做人做事的底线,也守住了社会的底线。

反向出击:识别投毒者,把毒药扔回去

防守之余,我们也需要主动出击,对那些散播仇恨和谣言的“投毒者”予以反制。首先是练就火眼金睛,识破投毒伎俩。如今的不实信息花样繁多,从移花接木的剪辑视频到AI伪造的音频影像,但它们往往有一些破绽可循。比如标题特别耸动、煽情,用词极端夸张的内容,要警惕其真实性;再如事件细节经不起推敲、自相矛盾,或来源不明、无权威报道佐证的,很可能就是假的。如果一条短视频里三言两语就把某个群体描绘得十恶不赦,那么极可能是经过精心剪辑的断章取义。面对这种素材,我们可以反向搜索更多信息,看看有没有可靠渠道的辟谣或详细报道。实际上,很多造谣短视频手法并不高明:例如有人利用AI换脸换声,将一段发生在甲地的小纠纷伪造成乙地的恶性事件,短时间内骗过很多人spp.gov.cn。但往往过不了多久,就会有当地警方或媒体出面辟谣。这就要求我们慢半拍:不做第一时间的愤怒传播者,而是等等看,求证下再行动。谣言跑得再快,也快不过真相的追击。

其次,对于已经确定的投毒者,要善于“把毒药扔回去”,让真相和嘲讽砸向他们自己。比如前述COS女孩地铁冲突摆拍事件,一些火眼金睛的网友就在微博等平台公开了其炒作证据(聊天截图、合影等),令幕后主使现形,舆论随即掉头讨伐这些造假者mzqb.cyol.commzqb.cyol.com。这就是一种成功的“扔回去”——造谣者搬起石头砸了自己的脚。我们普通网民也可以参与这样的反制:当发现某热点事件是蓄意炒作时,及时扩散辟谣信息,用同样的传播渠道让更多人知道真相,从而冲淡谣言的影响力。在评论区,我们也可以直接@平台官方辟谣账号,或贴出权威来源的辟谣链接,戳破谣言的气泡。对于那些屡教不改、恶意传播有害内容的账号,坚决举报拉黑,并呼吁他人一同抵制,让其无法再轻易蛊惑大众。

更进一步,支持和配合监管执法也是“把毒药扔回去”的重要一环。近年来监管部门对网络谣言和恶意炒作保持高压态势,不少造假谋利的博主已被处罚。比如某博主为了博眼球假装给住院老人吃泡面,结果被警方查实为编造情节,处以治安拘留,其账号也被永久封禁news.cyol.com。再如去年多起未成年人早孕炫耀视频、校园暴力摆拍视频,幕后团伙被依法打击。法律的铁拳正在砸向投毒者,我们应当拍手称快,并积极提供线索支持。这种情况下,那些还妄图通过制造仇恨赚流量的人,无异于自掘坟墓。我们每一次的举报、每一次的理性发声,都是在向投毒者“扔回毒药”:让他们尝到自己酿造的苦果。从长远看,当造谣生事者名誉扫地又得不偿失时,这条黑色产业链才会逐步萎缩。

最后值得一提的是,提高全社会的“免疫力”也非常关键。就像人体免疫系统能识别并清除毒素一样,一个理性的社会对谣言仇恨的自我净化能力越强,投毒者就越难得逞。这需要媒体、教育机构、平台多方发力:媒体应加强揭露谣言套路的报道,教育机构可以将媒介素养纳入课程,平台则应优化算法提高辟谣信息权重spp.gov.cn。当错误信息出现时,如果辟谣和真相能够更快更广泛地抵达用户spp.gov.cn,谣言的生存空间就会被挤压得很小。可以说,每一个不信谣不传谣的网民,都是在向信息毒素“投放解药”。反向出击,既需要一时的主动作为,更需要建立起长效机制,让谣言仇恨止于智者、止于多数人的冷静。如此一来,投毒者终将失去市场,他们精心炮制的“毒药”也只能砸在自己脚下。

温和不是软弱:如何构建替代性叙事与共育模式

有人或许担心,面对铺天盖地的戾气,倡导温和理性会不会太软弱无力?其实不然,温和不等于软弱,理性绝非怯懦。相反,在仇恨喧嚣中坚持温和理性的立场,本身就是一种勇气和力量。我们需要构建一种替代性叙事,用温暖有力的故事和价值观,来对冲仇老仇幼的负面叙事。在这种新的叙事中,代际不是撕裂对立的,而是合作共赢的;争吵不是主角,理解和共情才是主题。

首先,我们应当重拾中华文化中“尊老爱幼”的传统价值观,并赋予其新的时代意义。尊重长辈、爱护儿童,这本是我们社会的道德共识和优良美德,需要通过新的传播方式加以弘扬。在短视频平台上,不妨多呈现一些积极范例:例如年轻人耐心教老年人玩手机、帮独居老人提重物过马路,社区里的叔叔阿姨照看邻居的小孩、给他们辅导作业等等。这些看似平凡的小故事,却能温润人心,让人们看到代际互助的美好。与充斥冲突的视频相比,这些正能量内容同样具有传播力和感染力。一段祖孙互动的温馨短片、一次街坊合力寻回走失儿童的新闻,都可能在社交媒体上获得巨大关注。如果平台着力传播真善美、提升此类内容的权重比例news.cyol.com,就能逐渐扭转舆论场的基调,让仇恨杂音退居次要位置。

其次,要推进一种“共育”模式,即全社会共同参与培育下一代的健康成长。这并非推卸家庭责任,而是强调教育孩子不只是父母的事,也是社区、学校乃至网络平台的事。所谓“替代性叙事”,一方面是讲不同的故事,另一方面也要实践不同的行为模式。比如学校可以开展敬老爱幼的主题活动,让孩子们去敬老院表演节目,增进两代人的理解;社区可以组织“银发志愿者”团队,发挥老年人的余热为青少年提供指导和帮助,同时也让年轻人服务老年群体。在网络空间,平台可以引导成立一些跨代际交流社群,让网友分享自己与长辈、晚辈相处的经验和趣事,形成良性互动。mzqb.cyol.com研究表明,代沟并非不可弥合,只要创造对话的机会、促进真实的交流,很多误解和偏见都会迎刃而解mzqb.cyol.com。当现实中真正的沟通、共育蓬勃开展时,网络上的虚假叙事自然会失去吸引力。毕竟,人们亲身体验过温情与理解,就不容易再被仇恨蒙蔽。

与此同时,我们也要在观念上破除“温和就等于妥协”的误区。温和并不意味着对不公和错误视而不见、听之任之。相反,真正的温和基于坚定的原则和智慧的方法。比如当孩子在公共场合扰人时,温和并非纵容,而是以理服人、以礼待人地进行教育和劝导;当长辈的观念与我们不同时,温和也不是逆来顺受,而是在尊重的前提下耐心沟通、求同存异。温和的态度如果能贯穿到具体行动中,其影响往往比简单的怒斥更深远。它体现出一种建设性的解决问题思路:不是激化矛盾,而是寻找让各方都能接受的办法,不让偏见阻挡沟通与理解之路mzqb.cyol.com。这样的思路,恰恰是解决代际冲突的良方。mzqb.cyol.com

最后,通过新的叙事和共育模式,我们要传递出这样一个信息:关爱下一代并不是只有父母的事,更不是什么“圣母行为”,而是每个公民对未来的责任;理解老一代也不是懦弱,而是社会成熟的标志。当越来越多的人意识到,善待别人的孩子其实也是在守护自己的未来,网络上那种“这盛世的未来和我无关”的消极心态就会失去市场。当替代性的正面叙事占据上风时,“仇老仇幼”那些冷酷刻薄的论调,自然显得狭隘可笑、难以服众。可以说,温和理性的力量一旦凝聚起来,将比任何谣言和煽动都更有说服力。它既能对内重建代际信任,又能对外粉碎敌对势力的认知战图谋,真正实现社会心理的“正本清源”。维护社会的温情与理性,从不是软弱退让,而是最坚实有力的进攻。

结语:到我为止,我必须护犊子

当我们回望这些年的种种舆论风波,不难发现:不论是围攻未成年的网络暴力,还是挑动代沟的仇恨叙事,其本质都是在侵蚀我们社会的共同体意识和道德底线。如果任由其发展,我们每个人都可能成为下一次舆论猎巫的受害者,也终将生活在彼此仇视、孤立无援的冷漠社会中。这绝非危言耸听——任何一个健全社会,都无法承受代际失信、人人自危的内耗之痛。因此,是时候画下句点:从我们这一代开始,结束这种互害循环。

“到我为止,我必须护犊子。”这句话既是一个决心,也是一个呼吁。我们这一代人要决心让伤害从此截止,不再让自己的孩子、也不再让别人的孩子承受无端的网络暴力;我们要像猛兽护崽那样坚定地站在孩子一边,捍卫他们免遭不公正的舆论审判。同样,我们也要号召更多人行动起来,重新拾起对长辈的尊重和体谅。只有当尊老爱幼不再是一句空洞的口号,而是切实成为每个人的行为准则时,我们才能重新编织被撕裂的社会共识之网。

庆幸的是,我们已经看到一些积极变化的苗头。从治理层面看,国家正通过法律和监管手段维护未成年人、老年人等群体权益,大力治理不良内容,努力营造清朗的网络空间news.cyol.com。从社会层面看,也有越来越多的人意识到善良可贵、冷漠可耻。每当有孩子在网络上遭遇不公攻击,总会涌现大量正义网友为其发声“我来护”,每当仇恨谣言被揭穿,也有无数人转发真相、声讨造谣者。这说明,我们的社会免疫系统仍在,对认知投毒的反击正在形成合力。

“护犊子”并不是护短纵容,而是守护公理与良知。它象征着一种态度:不管这个世界多么冷漠尖刻,我愿意为守护无辜付出勇气和耐心。这种态度本身就是对互害文化的最好反击。当越来越多的人愿意站出来保护孩子、理解老人,我们就等于在社会肌体中注入了强力的解毒剂,令仇老仇幼的毒素失去效力。

未来属于下一代。如果任由“这未来与我无关”的阴暗心理蔓延,我们终将在彼此伤害中失去未来;相反,如果每个人都愿意担起“护犊子”的责任,呵护年轻的幼苗、尊敬年长的树木,我们的未来才能枝繁叶茂、生机勃勃。让我们以理性战胜偏见,以温暖驱散仇恨。在这场短视频平台上的认知战争中,胜利终将属于那些坚持守护共识与善意的人们。mzqb.cyol.comspp.gov.cn

以上就是我们应对“仇老仇幼”认知战的一剂解毒良方。当每一个普通人都选择不再沉默、不再冷漠,选择从自己做起守护身边的老幼,投毒者就再也无法得逞,社会共识的裂痕也将慢慢愈合。正如一句话所说:“孩子是一个国家未来的最大财富。”保护他们,就是在守护我们的未来;而尊重长辈,就是在铭记我们的来处。有了这份上下同心、代际相携的共识,任何企图撕裂我们的阴谋都将不攻自破。让互害到此为止,让爱与责任从此延续。我们有理由相信,一个更温暖、更和谐的社会正在到来。我们这一代人,必将护住下一代的周全。

参考文献:

- 【17】何慧敏, 王岚芳. (2025). “碰瓷”社会矛盾,造谣短视频如何封堵? 检察日报-法治新闻版. 链接 spp.gov.cnspp.gov.cn

- 【20】文丽娟. (2023). 2023年,监管风暴席卷短视频行业——整治擦边黄暴摆拍等乱象净化网络视听空间. 法治日报. 链接 news.cyol.com

- 【29】杨鑫宇. (2017). 大妈地铁怼女孩竟是炒作 谁激化了代际冲突. 中国青年报 (中青在线). 链接 mzqb.cyol.commzqb.cyol.commzqb.cyol.com

- 【35】中华人民共和国外交部. (2022). 关于美国国家民主基金会的一些事实清单. 链接 mfa.gov.cnmfa.gov.cn

- 【44】胡钢 (引述). (2023). “2023年,我国网络综合治理体系基本建成……着力维护未成年人、老年人等群体权益……” 法治日报 引自中青在线报道. 链接 news.cyol.com