日韩极右翼舆论生态的“下行代理机制”:从胜共联合到数字右翼的结构性回响——兼论宗教、平台算法与表演性忠诚在地缘传播格局中的作用

※本文由生成式AI辅助写作,作者仅进行了简易的事实筛查,不保证100%正确,仅供参考。请勿作为权威信源使用。图片来自网络,如有侵犯到贵司的著作权请联络本人本人定在规定时间内妥善处理。

一、引言:结构错位下的协同舆论暴涨现象

2020年代以来,以YouTube、X(原Twitter)为主的日韩极右翼舆论生态呈现出一种结构性的异变趋势。原本应处于历史立场冲突中的日韩极右舆论主体(例如日本民族主义者与韩国保守反共势力),却在“仇中”“反难民”“拒绝多元文化”等议题上形成了某种程度上的信息协同与情绪共振。这类共振不仅体现在舆论内容趋同,更表现为言论路径的相互引用、平台算法下的双向增幅,甚至逐步外溢为现实空间中的联合抗议、政策游说与跨国动员。

韩裔右翼YouTuber“きばるん(Kibaru)”

这一现象的代表人物之一,是日韩双语的韩裔右翼YouTuber“きばるん(Kibaru)”。其通过街头采访、危机话术剪辑与叙述简化技术,成功将“韩国人被中国人支配”“大学校园被亲共势力操控”“伊斯兰清真寺威胁地方安全”等议题推向日韩观众视野。尽管其政治身份并不代表任何主流组织,但却在客观上充当了日韩保守政权、极右宗教团体、以及部分国家安全建制所需“社会情绪压力”的制造者和动员者。

吊诡之处在于,日韩两国的极右翼阵营在历史立场上根本冲突:日本极右强调否认战争责任与主张“传统主权叙事”,而韩国极右则建构在对抗日本帝国主义和坚持民族保守主义的土壤上。按理,它们应互不妥协,甚至彼此排斥。但在现实中,它们却形成了结构性协作的图景。本文由此提出以下核心问题:

- 在当代社交平台驱动下,日韩极右翼之间如何形成了去历史冲突化的传播协同机制?

- 这种机制的驱动力是自上而下的政治操控,还是源自下而上的“表演性忠诚”与逐利行为?

- 宗教组织、网络平台算法、冷战遗产机构是否仍在其中发挥非正式但关键的资源分配功能?

- 我们是否正在目睹一种新的“地缘传播代理模式”的生成:一种不通过外交途径、却能改变国家立场成本结构的“舆论代理战争”?

本文将尝试从历史脉络、传播结构、行为动机与国家制度四个维度,构建一套解释日韩极右翼舆论“结构性协作”现象的理论模型,命名为:“下行代理机制(Bottom-up Proxy Alignment)”。此模型不以阴谋论假设为出发点,而致力于揭示当代舆论权力是如何在国家意志、宗教动员、平台算法与极化激励之间流动、妥协与共谋。

二、历史回溯:冷战结构下的“胜共—宗教—右翼”模式

要理解当下日韩极右翼舆论生态中的“协同异象”,必须追溯至冷战早期构建的意识形态代理系统,其中最具代表性者,莫过于由统一教会(Unification Church)主导的国际胜共联合(International Federation for Victory over Communism,IFVOC,简称“胜共联合”)。该组织表面上为民间反共运动,但其实质是在美国全球战略授意与情报协调下,通过宗教动员手段在日韩搭建的准国家级意识形态传播网络。

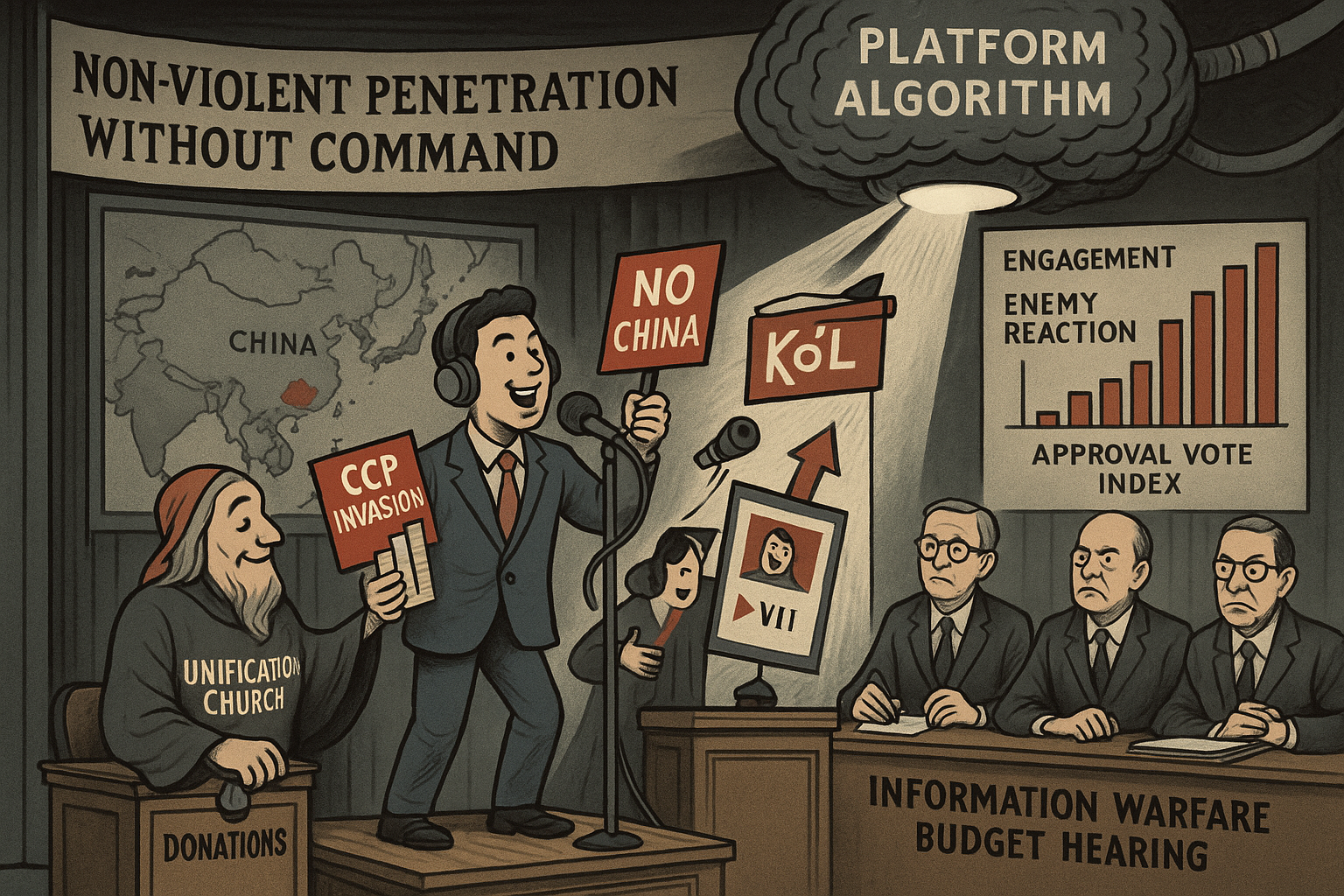

臭名昭著的“胜共联合”

2.1 “胜共联合”的政治工程本质

1968年,统一教会教主文鲜明在美国与韩国情报体系的支持下,正式设立胜共联合。表面标榜“反对共产主义”、“保卫自由民主”,实则目的在于建立一套独立于政党、军队之外、但同样具备动员力、洗脑力与社会渗透力的“非武装思想战结构”。胜共联合在组织架构上与教会体系高度重叠,通过培训营、出版物、青年志愿军、“家族价值运动”等手段,将其反共政治神学灌输给日韩两国大量保守青年与中产支持者。

更关键的是,胜共联合早期的成长依托于冷战美韩日三角战略的“外包机制”。为填补政府无法合法直接进行“红色渗透宣传防御”的空白,美国通过CIA、KCIA(韩国中央情报部)、NED(国家民主基金会前身)等机构,对包括统一教在内的宗教右翼势力进行“战略性容忍”乃至“隐性扶持”,为其在校内社团、媒体出版、宗教集会中提供活动空间与资源接入。

2.2 制度性记忆:统一教政治模板的“结构性编码”

统一教与胜共联合所建立的这套政治传教机制,并未随冷战结束而消散,反而留下深刻的结构性编码效应,至今仍深刻影响日韩政治生态与信息传播方式。

首先,统一教式的动员结构为日韩右翼组织确立了“宗教-政治-社会三位一体联动模型”。通过宗教信仰正当化政治目标,通过政治身份拉动社会参与度,通过社会焦虑倒灌信仰认同,这一套路径在今日韩国亲尹阵营或日本参政党青年支持群体中仍清晰可见。

其次,其“敌人叙事化”的教育话术(即将共产主义/中国/LGBT/移民等作为统一的外部“邪恶”标签加以教育传播)成为日韩极右舆论的模板语言。从街头讲演到YouTube直播,今日右翼KOL所使用的语言结构、危机设定与煽动情绪的节奏,与胜共时期的反共教材高度重合。

第三,统一教/胜共体系确立了一套“去责任化的政治介入方式”。既不正式参与政党政治,也不承担治理责任,却能以“民间组织”身份影响社会议程、引导公众情绪、操控选举风向——这一策略在今日右翼自媒体群体中演化为“外围宣传者”的身份模式,进退自如。

2.3 从胜共联合到数字右翼:旧机制的再激活与新接口

在平台算法与舆论碎片化环境中,胜共联合的结构遗产并未式微,反而通过YouTuber、SNS舆论人、匿名论坛等形态被技术性重构并重新激活。尤其在2020年代后,日韩社会对“安全”“主权”“民族身份”议题再度升温,使得这些早年胜共话术得以复归并获得新包装。

而像“きばるん”这样的右翼KOL,则正是新一代“去组织化”的胜共式传播者:他们不再是宗教成员,不直接接受体制资金,却凭借议题选择与话语方式,延续了统一教/胜共所建构的意识形态敌我叙述,并通过点击率、平台热度与群众动员能力反向影响政治资源流向。

他们与宗教团体(如统一教)、新右翼政党(如日本参政党)、国家情报结构之间,并无明确隶属关系,但形成了事实上的协作路径:宗教团体提供议题与基层网络,YouTuber制造声量与舆论前锋,政党顺势议题采纳以争取青年选票,国家机构在其中默许观察甚至引导流量转向——构成一个新型、分布式、非正式的意识形态战系统。

三、现象分析:日韩极右网络舆论的共谋逻辑与行为经济学底层机制

当代日韩极右翼舆论结构不再依赖传统政党宣传或宗教讲坛,而是以自媒体化、算法驱动、表演性策略主导的新型模式生长。这一模式不是“被动接受意识形态”,而是一种“主动建构—上行讨赏”的动员逻辑,其实质是一个由内容创作者、舆论生态、资源分配网络共同构成的去中心化舆论代理系统(Decentralized Proxy System)。

在这一结构中,我们可以观察到以下四个关键机制:

3.1 议题共振机制:以“共同敌人”为中枢的跨国协同叙事

尽管日韩极右翼在历史记忆上处于互斥状态,但在传播逻辑上,却高度依赖一套可转译的、通用的“敌人叙事体系”,形成一种“结构兼容性”。

✅ 主要共振议题包括:

- 中国威胁论:渗透、统战、房地产控制、“文化入侵”;

- 反LGBT叙事:传统价值观危机、人口生育危机;

- 难民仇视:清真寺建设、非法劳工、“治安失序”;

- 反全球主义:WOKE思潮、SDGs、教育多元化的“左翼侵蚀”;

- 媒体与大学的“红化”指控:攻击公共知识界与进步学术圈为“亲共工具”。

这类叙事虽无统一中心,但在日韩右翼社群中具有极强的“转码能力”:一方制造焦虑,另一方能立即接收并本地化复用。例如,韩国右翼提出“仁川机场被中国资本控制”,日本右翼便将其作为“中华圈帝国主义”的样本加以传播与论证,反之亦然。

这种跨国舆论协作,并非组织上统一,而是“议题对接结构上的耦合”。

📌 本质上是一种去国家化的反他者共谋机制。

3.2 表演性忠诚机制:KOL作为“自激进化”的舆论代理人

日韩右翼内容创作者的激进行为,并非源自外部授意,而是源于一种“表演性忠诚驱动下的投喂行为”:他们主动制造更极端、更煽动性、更有攻击性的话语,以赢得更高的“注意力预算”。

🧠 行为逻辑如下:

| 阶段 | 动机 | 行动 | 成果 |

|---|---|---|---|

| 初始阶段 | 争取关注 | 制造有争议言论 | 流量增长 |

| 中期阶段 | 吸引权力目光 | 煽动政治化议题,暗示立场忠诚 | 获得政党/宗教团体认可 |

| 高阶阶段 | 申请资源/地位 | 参与动员、线下集会、直播引战 | 成为“外围宣传节点” |

🎯 这是一种自下而上的政治业绩表达机制,其核心特征为:

- 先表态、后讨赏;

- 用“群众响应”反向敲打“资源管理者”;

- 通过话语极化换取资源输入(如捐款、演讲机会、后台推荐位、地方组织联动)。

这一机制解释了为何这些KOL不断突破言论边界:他们并不是疯了,而是在评估下一个预算窗口能否为他们打开。

3.3 算法放大机制:平台如何构造极化激励结构

在过去,舆论构建依赖媒介审查与组织渠道,而今日的YouTube、X等平台算法则构成了“无差别内容结构中的偏激倾斜放大器”。

📊 平台算法的三个放大特征:

- 负面情绪优先分发(以愤怒为主);

- 高频转发与标签聚焦式话题构建(例:#NoChina #LGBTOut);

- 回音室效应推动“同温层封闭循环”。

右翼KOL深谙算法“推荐逻辑”,主动采用:

- 抓拍型街头冲突(制造视觉张力);

- 高频使用煽动性标题与封面(“即将亡国”“他们正在入侵”);

- 向用户情绪结构深度投喂(通过民族主义、恐惧、羞耻、复仇、背叛等高 arousal 触点)。

平台在其中看似“中立”,实则通过推荐机制构成技术中介型意识形态扩散器,帮助“表演型右翼”提升传播效率,并自然淘汰理性论辩者。

3.4 舆论外包机制:国家、政党与宗教组织的策略性纵容

当前日韩政府与主流政党虽然未明言与极右舆论界结盟,但它们对极端舆论的“默许使用”是一个可观察的事实。其逻辑如下:

- 在主流政策议程难以处理某些政治议题(如对华强硬、宗教特权、性别政策)时,借助外围KOL制造舆论突破口;

- 通过“社会氛围已经形成”的舆情叙事,反向为政府政策辩护;

- 对右翼KOL的违法边缘活动不予执法,放任其作为“言论试探器”存在;

- 宗教团体与保守派基金会则以“非正式募资、平台合作、节目共演”方式进行舆论供养。

这种机制形成了政府-平台-舆论人-宗教/保守组织之间的多方共谋关系,是一种典型的“灰色治理结构”(Grey Governance Structure)——即不以明面命令协调,而以信号、资源、容忍、放大等手段维系隐性协作。

综上所述,日韩极右舆论共谋机制并非由上而下操控所致,而是一种由平台激励、行为经济、历史结构与政治容忍共同塑造的“去组织化代理模型”。右翼内容创作者在其中并非受害者,而是主动建构议题、讨赏预算、策动社会节奏的行动者。国家、宗教与政党只是在背后提供了激励框架,而非直接出手。

四、制度层面与国家角色:上峰是否在操控,或只是默许利用?

在观察日韩极右翼舆论机制时,常见的一种直觉性推论是:“他们背后肯定有人在操控”,如情报机关、政党高层或宗教组织。然而,当我们以现实政治制度运行逻辑为参照,尤其套入《Yes, Minister》式的讽刺官僚理性视角,就会发现这类极右现象往往不是被操控的结果,而是体制内各方‘有选择性地装作没有看到’的共同产物。

他们不是体制的“手下”,而是体制运行过程中的外包风险缓冲器、舆论预警装置与议题探针型节点。在此,我们提出对当代极右翼KOL与国家结构关系的三种制度性解释模型。

4.1 模型一:策略性纵容模型(Strategic Toleration)

在现代国家治理系统中,尤其是民主政体框架下,政府不可能也不愿意在表面上主导任何明显的极端政治内容生产。然而,出于“试探民情”“释放社会不满”“打击对手话语权”的目的,国家有动力默许某些“外围不受控但可利用”的言论势力在公共空间活动。

特征包括:

- 对右翼KOL的边缘煽动性言论采取不执法、不查处、不封号的“钝管制”策略;

- 在实际政策决策时引用其制造的“社会反应强烈”“网络民意沸腾”作为正当化依据;

- 在立法与外交领域中暗示其存在代表“社会真实情绪”以施压他国或争取民意窗口;

- 一旦KOL失控或制造公关危机,政府迅速“切割”,归类为“个别极端分子”。

📌 这类纵容不是道德选择,而是预算成本—风险预估—民意管理三位一体权衡的产物。

如同汉弗莱爵士会说的:

是,大臣

“我们当然反对仇恨言论,除非它帮我们赢得一次预算听证。”

4.2 模型二:预算正当化协作模型(Agenda Piggybacking)

右翼KOL制造的舆论事件往往成为体制内部门争夺预算、扩展权限的“民间佐证”。例如:

- 外交部门在申请对外战略沟通预算时,引用“中国网络攻击本国右翼KOL”为依据;

- 情报部门以“社交媒体渗透风险”为理由,设立“对外叙事监控专项”;

- 教育保守派则以“青少年受极端思想影响”为口实推动教材“去左翼化”改革。

这种过程中,KOL与国家部门没有任何合约、指令或正式组织关联,但KOL制造的“可被引用的社会焦虑”,就成为政策设计和资源分配中的“预算辅助文件”。

他们是预算生态里的“非正式数据源”,是制度内行动者递交计划书时能放在PPT第一页的“舆论截图”。

4.3 模型三:软权力回馈模型(Symbolic Patronage Network)

国家或政党高层在资源稀缺与政治形象要求之间,倾向于对右翼KOL采取“象征性肯定—有限性支持”的模式,如:

- 私下接见、自媒体合影;

- “偶然性”地在演讲中引用其视频语句;

- 在政策制定场合表达“社会上已经有不少人这样认为”;

- 甚至派遣政党青年组织与其共同出席集会,营造“民间共识”。

这些行为虽然不构成直接资助,但在政治象征上具有明确“认可信号”功能。对于KOL而言,这类象征性反馈本身就是最宝贵的“信用货币”:

“我得到部长的转发了”、“我说的正是政府正在做的”——

这些话能换来粉丝、捐赠、广告赞助,乃至跨平台曝光资源。

国家系统由此实现了一个零成本、高杠杆的软权力投喂闭环,而KOL则心甘情愿继续“表演性忠诚”以求进入“体制视野”。

4.4 综合:灰区共谋与资源竞标结构

这三种机制共同构成了一种制度灰区中的“非契约型协作结构”。其最大特征在于:

- 国家不负全责,但获取全权;

- 政治势力不介入内容,但分享结果;

- 舆论人不被收编,但不断自我向中心靠拢;

- 宗教组织既非主谋,也非旁观,而是“始终在场的静默推手”。

这是一种“动态搭便车机制”:每一方都通过其他方的自我运作获利,但不承担指令责任。

这也是为什么极右KOL现象常常令人困惑:它既不像体制内命令型宣传,又不像完全独立的草根表达,它存在于命令之外,权力之间,传播之中——正是当代治理复杂化、信息武器化、民意经济化的真实缩影。

五、结论与战略建议:跨域民粹结构的战略韧性应对

本文以日韩极右翼舆论现象为切入点,通过历史溯源、行为机制分析与制度角色拆解,提出了一套解释其集体协作与结构稳定性的理论模型:“下行代理机制(Bottom-up Proxy Alignment)”。该机制指出,当前极右舆论并非孤立自发现象,也非国家有计划的宣传动员,而是一个由历史结构遗产、平台算法激励机制、行为经济逻辑与国家策略性纵容共同驱动的灰区共谋系统。

这一系统的主要特征包括:

- 去中心化但高度议题同步;

- 无正式组织但存在利益协同;

- 舆论攻击外部敌人,同时不断“向内讨赏”;

- 依托平台流量逻辑建构“民意事实”以反向操控政策窗口。

这种结构极易被误判为“民意浪潮”或“言论自由体现”,而忽略其在国家认知战、民主合法性侵蚀与外交战略中可能扮演的“软硬边缘代理”角色。

在地缘安全不断复杂化、信息平台全球交错化的背景下,如何识别并调节这种新型民粹传播结构中的政治代理性,已经成为战略传播体系亟需面对的核心问题。

🎯 建议一:构建“代理型舆论节点”识别模型(Proxy Node Mapping)

各国政府应在情报、安全与战略传播体系中设立对以下要素的常规性监测机制:

- 平台传播数据中具有议题极端化、敌我二元化、低信源引用、高情绪驱动特征的账号群体;

- 在地理上具有跨国双语传播能力、在组织上保持“去隶属化”特征、在经济结构上未能解释资金来源的KOL;

- 以“民间身份”从事大规模线下动员,但活动口径与某些国家/政党/宗教话术高度一致的团体。

通过机器学习、舆情热图、资金流追踪三者融合技术,绘制跨国极端言论结构图谱,建立识别机制优先级。

🎯 建议二:推进“情绪传播封顶机制”平台治理原则(Arousal Ceiling Protocol)

算法推荐机制目前普遍默认:情绪 arousal 越高(愤怒、羞耻、背叛感),内容推荐权重越大。

建议国家/平台监管层联合推动一项平台治理新原则,即:

- 设定敏感议题类情绪传播曲线封顶上限,一旦“特定议题关键词+高情绪评分内容”超出平台平均互动值N倍时,自动降低权重;

- 引入“情绪平衡度因子”,鼓励推荐“具理性反驳、信息多源、语言温和”的对话型内容;

- 赋予用户主动开启“舆情降温模式”的选项,提升平台信息健康度的个体控制权。

该机制既不侵犯言论自由,也可缓和舆论极化加速器效应,是平台社会责任的可行中段方案。

🎯 建议三:制定“灰色代理人跨国行为透明度协议”(GPAA)

类似于美国FARA法案(Foreign Agents Registration Act)或欧盟数字服务法案,应推动:

- 建立一套国际准则体系,对“具有显著政治传播影响力但非官方身份”的个人/团体设立透明化申报机制;

- 要求大型平台提供KOL与外部政党、宗教、基金组织之间的经济关系披露接口;

- 对于“跨国舆论行为者”设立注册机制与边界管理条款(特别是日韩这类政治争议高密集区)。

该协议将对国家间认知空间的稳定构建起必要的预警与约束机制,是21世纪信息外交不可回避的一步。

🎯 结语:识别“非命令的服从”,重构“非暴力的渗透”

我们必须接受这样一个现实:

当代极端言论不再需要政党指令,也不依赖黑金操作,它们以社会结构记忆、平台技术逻辑、情绪经济学与政治懈怠为温床,以“自我表演式忠诚”作为发动机,以“模糊但有效的结果”换取现实世界中实打实的资源、政策与叙事权。

这正是其危险之处。

本文所提出的“下行代理机制”概念,旨在帮助我们重新理解这些看似草根、实则处于复杂灰色治理网中的舆论行为者。他们不再是可控的工具,也不是独立的发声人,而是地缘传播格局中的新型角色。

识别他们,不是为了压制,而是为了建立一个更加清醒、理性、系统化的民主舆论空间。在“软性侵蚀”日益强于“硬性颠覆”的今天,唯有从结构上理解我们正在面对什么,才能从战略上掌握未来能否被谁书写。