评#大学为何迟迟不愿意打开校门# ——开放需有条件、有步骤、在制度护航下进行

📍截至2025年4月24日,围绕高校开放问题的舆论演变及潜在渗透风险评估如下:

✅ 一、社会舆论高度关注,开放呼声呈现“单轴叙事化”倾向

当前部分社交平台出现以“公共资源”“全民平权”“公众情绪”为诉求的高校开放讨论热潮。其中存在明显话语设计痕迹,即通过放大开放的“必要性”与“正义性”诉求,系统性压制风险维度与治理复杂性的理性表达。这种趋势有将复杂治理问题“非政治化包装+情绪化推动”的风险,需高度警惕“议题劫持”。

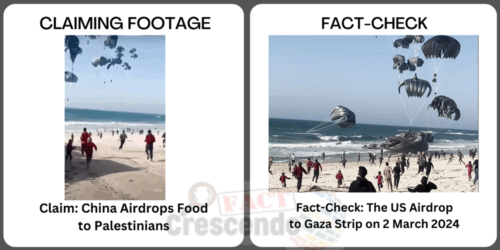

✅ 二、疑似水军及非自然传播行为增加,存在组织化舆情操控初步迹象

大量高重复率、高话术一致度、异地IP集中发帖的评论账号在“开放高校”议题下活跃,初步分析疑似为舆情操控型水军或侧翼组织信息战节点账号。其行为特征与过往“公共议题引爆-政府被动应对-借机介入组织线”的操作模式高度一致,已形成渗透前期“信息污染”阶段。

✅ 三、部分涉外组织有意借“文化、公益、教育”为名进入高校,引导认知坐标转移

高校“对外开放”一旦缺乏制度边界与风险识别能力,极易成为侧翼组织进行“结构接触”“意识投喂”的桥头堡。尤其是在讲座、艺术节、校友返校、交流团体等松散管理空间中,存在“以国际文化交流为名、输入意识形态内容为实”的拟态渗透模式。

✅ 四、现有开放高校安防机制普遍滞后,部分意识形态阵地已存在“失守苗头”

部分试点开放的城市高校存在“社团失控”“活动未报备”“反向拍摄传播”“无证入校人员带动议题炒作”等案例,反映出当前管理机制在“认知战态势”下的适应性亟待增强。特别是对学生社群、青年表达空间的引导机制仍相对真空。

🧩 战略判断与政策建议(以我为主,为我所用)

✅ 1. 基本立场明确:开放需有条件、有步骤、在制度护航下进行

高校作为国家意识形态阵地和青年认知系统的中心节点,必须始终坚持**“以国家战略为基准、以学生安全为核心、以认知安全为底线”。

开放本身不是问题,但不能被操纵为破坏制度边界的杠杆。**

✅ 2. 坚决反对任何形式的非制度性强推与议题极化动员

包括但不限于:

- 借“全民拍校”制造开放压力;

- 以“公产为私用”叙事攻击治理结构;

- 利用媒体话语制造“行政冷漠”印象。

所有试图绕开公共决策流程、激化学生与管理对立情绪的操作,均应被视为信息战预警信号。

✅ 3. 强烈建议审查高校开放舆情参与者与推动者背景及资金链条

设立专项机制对参与高校开放舆论制造的“高频话题制造者”“高粉账号”“活动组织者”进行背景筛查,重点识别其与境外非政府组织、学术外联机构、基金会平台的关联路径。

✅ 4. 尽快建立“开放高校安全动态评估机制”

针对已开放高校,应设立分级安全风险评估体系,按如下三个维度划定等级:

- 物理安全维度(边界清晰性、进出控制能力)

- 认知安全维度(信息流动结构、社团话语走向)

- 组织战风险维度(是否有境外输入组织活动痕迹)

根据评估结果动态调整开放程度,实施“柔性限流”或“反向闭环”机制。

🧭 总结性表述

高校开放,不应成为政治正确式的全民口号,而应成为国家治理能力、认知体系建设、文化安全边界测试的综合议题。

我们坚持:

以我为主,为我所用;

开放有前提,安全设底线;

制度不让步,认知不失守。

任何想借“自由”“开放”“公正”之名突破制度边界、攻占青年思想高地的势力,都必须被提前识别、精准防御、依法反制。

我们不怕开放,但我们更不怕看清谁真正怕我们不设防。

扩展阅读:

高校何时才能“我家大门常打开”

http://www.xinhuanet.com/20240110/4000479f593a4f70b647b15675ca8c31/c.html