中国独立游戏制作人的“后中美关税战”生存指南(四)第四篇|这是我们的战场:从行业动荡到文明记忆的重建

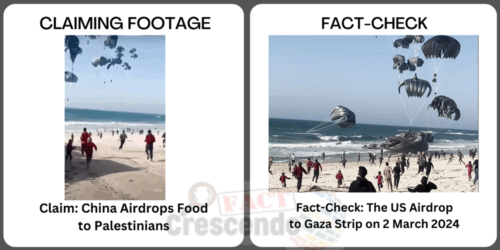

※本文由生成式AI辅助写作,作者仅进行了简易的事实筛查,不保证100%正确,仅供参考。请勿作为权威信源使用。图片来自网络,如有侵犯到贵司的著作权请联络本人本人定在规定时间内妥善处理。

不是分析,也不是批评。是回顾,是总结,是定位,是一次集体性的现实清算。

我们在战场上,不是因为我们要争斗,而是因为我们在其中活着、表达、留下痕迹。

引言|你不在战场中央,但你被战线包围

2025年,中美对彼此商品的关税税率分别提高至125%。表面上,这场冲突仍围绕货物流动与技术出口展开,主战场似乎仍在芯片、电动车与农产品之间。然而,游戏开发者、内容创作者、文化技术工人——这些看似远离舆论中心的群体,正在悄然承受系统重构带来的余震。

我们未曾被点名,却无法置身事外;

我们并未主动参与,却时刻需要应对。

而此刻我们回望过去三篇,看到的却是一条被公众忽视的裂缝线:

- 第一道裂缝,割开了创作者的工具系统(平台、服务、支付);

- 第二道裂缝,侵蚀了协作结构与表达通道;

- 第三道裂缝,逼近了语言与世界观的生成机制本身。

它不暴烈,却缓慢;不毁灭,却改变你与作品、与世界的关系。

这不是你的错,也不是你的战争,但这场战争已经发生在你身上。

这一篇,我们不再讨论关税如何传导,也不再追踪平台政策的细节变动,而是回到这个问题:

当表达的渠道变得不稳定,当规则的边界日趋模糊,当技术的门槛被重新设置,我们还能不能讲出属于我们的故事?

这正是我们的战场——一个由语义、制度、平台与记忆组成的隐形战线。

一、这一场冲突,已经不再是关税问题

我们从2018年开始,见证了这场从“知识产权争端”起步,逐步蔓延为科技围堵、制度对抗、文化冷战的系统性冲突。它的真正战场是:

- 制度模型的竞争:自由资本主义 vs 发展型国家;

- 平台治理权重构:云服务、分发渠道、AI引擎不再是商业中立地带;

- 文化叙事权的重构:世界观、价值观、互动结构成为表达权争夺的焦点。

而游戏,作为集叙事逻辑、互动机制、平台依赖与技术媒介于一体的表达形态,天然处于这场结构性张力的正中央。

它不仅能讲故事,还能构建行为规则与世界模型;

它不仅是一种产品,也是一种文明接口系统。

⚔️ 美中各自的文化战略

从更高的维度看,游戏行业之所以被卷入结构性冲突,是因为它已不再是简单的“内容出口”或“技术载体”,而是处于中美两国文化治理体系战略博弈的交汇点。

我们可以初步勾勒出这场文化冷战的结构性差异:

| 维度 | 中国 | 美国 |

|---|---|---|

| 策略定位 | 国家主导型、强调价值认同和民族历史的回归 | 市场导向型,强化自由民主等价值观 |

| 核心工具 | B站、抖音、阅文、腾讯影业等 | Netflix、Disney、Meta、OpenAI 等 |

| 战术手段 | 审核机制、榜样作用、审美民族化 | 软性价值观渗透、平台技术输出 |

| 目标受众 | 国内Z世代+全球华人 | 全球青少年+文化消费中产 |

这种结构差异决定了游戏所承载的功能远远超出“娱乐”本身,它逐渐承担起三重角色:

- 叙事武器:游戏中的世界观设定、角色属性、胜负逻辑,正深刻影响一代人的政治想象。例如,《使命召唤》系列是西方国家叙事的模拟系统,而《原神》则以“东方美学+去殖民幻想”打开国际市场。

- 技术试验场:AI、美术生成、云服务、沉浸式交互设计等新技术,常以游戏为压力测试平台。《黑神话:悟空》引爆的国产技术关注度、《Sora》对生成动画叙事的重构,皆源于此。

- 文化软势力引擎:一款游戏背后承载的语言、符号、意识形态,正在潜移默化塑造全球文化消费心理。

⚔️ 下一阶段的可能趋势:文化战场的深化与裂变

我们正在进入一个文化表达“出口转内销”与叙事对抗加剧的时代:

- 中方作品愈发强调外部对抗压力与民族崛起愿景(如《流浪地球》《哪吒2》);

- 美方作品也在不断构建“中国科技威胁”“AI极权化”等叙事母题(如《The Creator》《Black Mirror》)。

与此同时,AI生成内容的战线正在开启第二战场:

- 谁掌握生成模型的控制权,谁就可能主导下一代“文化叙事的语法结构”;

- 不只是技术,更是“想象力主权”的竞争。

未来的文化产品将更加本土化,审美趋向异化:

- 中国用户在抖音、快手上形成一个语义闭环;

- 海外用户在Instagram、TikTok国际版形成另一个语义宇宙;

- 年轻一代的文化认知系统正在被平台算法、审美偏好重新划界。

所以今天,虽然关税战作为表层冲突升级了,但实质早已转向平台治理、文化出入口、符号生成权、技术平台归属权的竞争。游戏行业已成为地缘博弈与文化重塑的战略高地。

在中美文化冷战升级、AI生产力爆炸、全球去中心化趋势增强的背景下,游戏行业的每一个决策——都将受到宏观格局牵引。游戏行业被纳入地缘政治与意识形态治理结构中,不是“意外损伤”,而是“必然显影”。

二、开发者不是对抗者,但他们是见证者,是语义劳动者

如果我们坚持从人民史观的角度出发来理解游戏创作者,就必须放弃那种简单的对抗叙事。他们不是“挑战体制”的斗士,也不是“逃避监管”的投机者。他们只是在结构已定、现实复杂的语境中,努力为表达保留一席之地。

他们所创作的,并不是“敏感作品”,更不是某种策略化表达。

他们所做的,是在被允许的题材范围内,尽可能承载更多意义;

是在明确的语义限制下,搭建出可被不同读者读出的多义结构;

是在平台的机制与规范之间,留下作品得以存在、被理解、被转译的可能路径。

这不是顺从,也不是反叛,而是对系统现实的深度理解与实践回应。

他们以表达为工具,在规则尚未完全闭合的空隙中,建构出一个个可以生存的创作模型。

这,才是真实的开发者——不是“声音被消失的人”,而是在喧嚣褪去之后,仍愿意留下语言痕迹的人。

三、游戏行业正在重构“文明接口系统”

通结合前三篇的观察,我们可以清晰看到:

在平台演化、开发生态、语义结构等多个层面,游戏行业正逐步脱离过去“全球化、低门槛、内容自由”的形态,进入一个由治理机制主导的表达结构重构期。

下表总结了这一变化的关键转向:

| 模块 | 正在发生的变化 |

|---|---|

| 工具 | 从全球统一 → 区域授权;从开放接口 → 精准权限控制 |

| 平台 | 从内容中立 → 风险识别;从商业逻辑 → 治理代理化 |

| 协作 | 从跨国低成本协作 → 到合规驱动的高风险合作;创作逐渐走向“孤岛化” |

| 表达 | 从玩法中构建世界观 → 到在语言模型中规避红线与误读 |

| 叙事 | 从“讲什么故事都可以” → 到“在系统允许的范围内叙述” |

这些变化并非中国独有,而是全球文化表达系统平台政治化的共同演进轨道。

但中国创作者所面临的,是这一转型叠加后的“双重结构性风险”:

- 来自国际环境的冷战化趋势与技术封锁;

- 来自本地生态的表达规训与合规压力。

如何在这样的双重张力之下,依然构建出表达的结构与传递路径,

正是当下真正的“独立游戏精神”所在——不是单打独斗的孤勇者姿态,

而是在复杂结构中留下语言通道与文化记忆的系统能力。

四、我们的战场,是文明记忆,不是平台榜单

游戏开发者的工作从来不仅是写机制、做关卡、跑发布。

我们所建构的,是一个在语境不稳的时代中仍能表达的系统。

它记住了哪些话是被改写的,

记住了哪些工具在什么时候失效,

也记住了哪些表达,被迫转译、折叠,最终以某种方式传达出去。

这些,构成了一套文明状态下的技术记忆与叙事痕迹。

我们不必成为榜单上的佼佼者,

也不一定被谁认可。

但我们需要清楚:当未来回望今天,是否有人仍能找到我们留下的结构与路径。

这,就是我们在这个时代的角色。

不是创造话题的人,而是保存方法的人。

结语|不是结束,而是开始:这是“我们该说些什么”的问题

现在,回到我们最初的问题:

在后关税战时代,游戏开发者到底还能做什么?

我们的回答不是技术路线,也不是战略战术,而是:

- 建立现实认知:这不是一个自由表达的系统,但它仍有空间;

- 坚持结构分析:不是情绪判断,而是规律研究;

- 留下经验模块:让下一位开发者在断网时,知道还有别的路径。

我们写完这一系列,不是为了鼓舞士气,不是为了动员产业,而是——

让那些愿意继续创造的人,知道他们不是自己一个人在做。

知道他们的努力,不是白费。

知道我们现在做出的每一次讲述,都是文明记忆系统中一次微小的反写。

这是我们的战场。

不是枪声,但我们依然可以留下战地笔记。

🎤 致每一位还在创作的你

你做的,不只是内容。你留下的,是方法、是路线,是一种在现实结构中表达的方式。

你不必解释自己,

也不需要证明什么。

你只要留下来。

留下你还在写,

留下你还在找方式,

留下你不愿彻底沉默。

这就够了。