2025.09.21 我来たり、我見たり、我◯◯コが光っ…らなかった。

たぶん多くの人がこう言うだろう——

「いやお前バカかよ。誰もが避けてる被災地にわざわざ行くとか、正気じゃねぇだろ」って。

うん、そうだよ。俺がそのバカだ。

俺は、福島県南相馬市に行った。

当時、「日本で販売されるペプシ生を飲むとチ◯コが光る」っていうネットのネタが流行ってた。

もちろんネタだよ。でも、ネタっていうのは、いつだってその時代の空気を吸って生まれてくるものだ。

そしてその「時代の空気」ってのが、2023年。

2023年の日本政府は、国内外からの心配や反対の声が山のようにあったにもかかわらず、

福島第一原発から出る処理済みの貯蔵水(ALPS処理水)を海に放出する計画を強行した。

ALPS装置で多くの放射性核種は除去されたとされているが、

トリチウムなど、完全には除去できない放射性物質は依然として残っていた。

同時に、政府は「風評被害対策」や広報活動に特別予算を投じ、

「ALPS処理水は安全である」という物語を国際社会に向けて積極的に発信していた。

「処理水=原発事故の汚染水とは違う、むしろ優れている」っていうストーリーを作ろうとしていたんだ。

で、そんな中——なんで俺が福島に行ったのかって?

それには、ちゃんと理由がある。

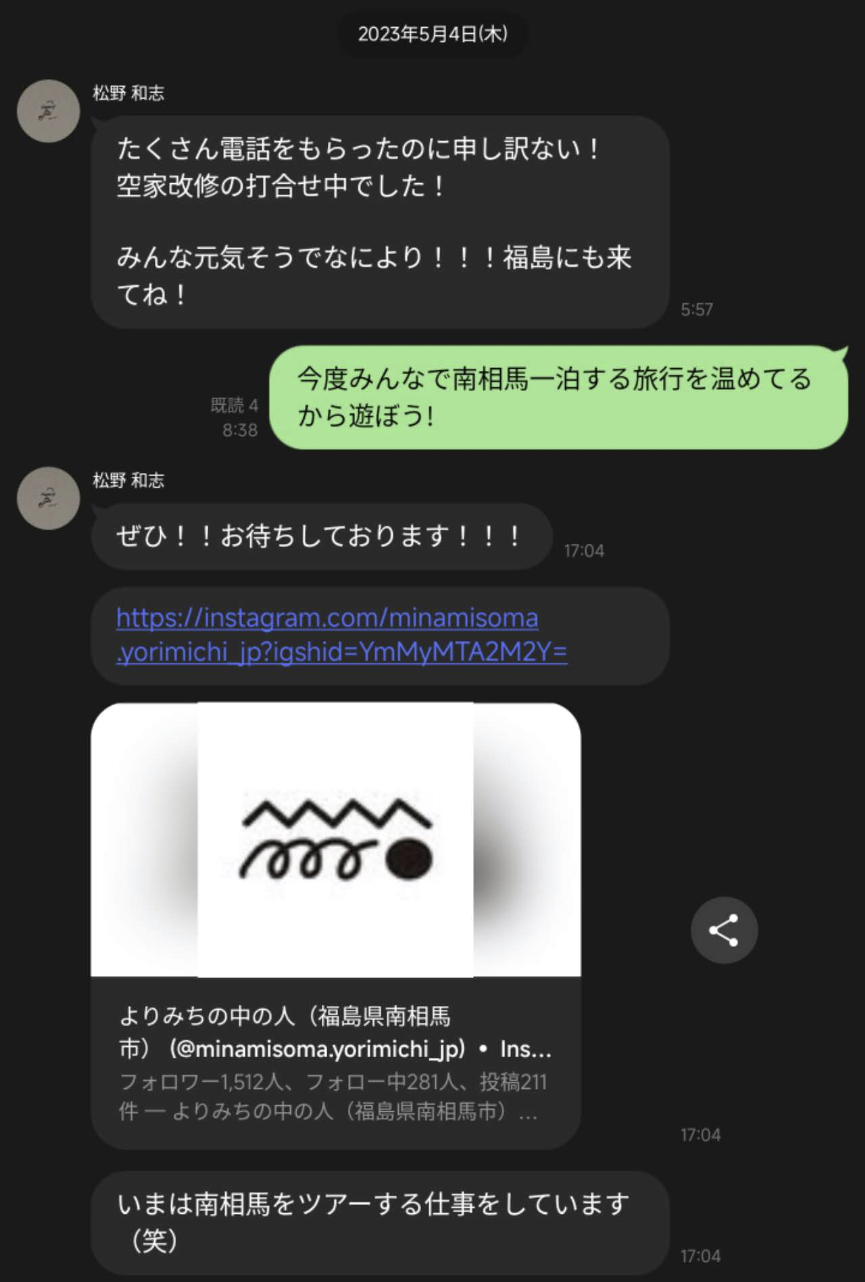

大学時代の大切な友人、名前は和志。

大学入学前、Twitterの新入生タグで知り合って、

初日のガイダンスのあと、彼の方から声をかけてくれた。

あの日から、俺たちの友情という小舟は出航した。

4年間、良い時も悪い時も一緒に過ごした。

卒業後も毎年必ず会うという、ちょっとした伝統みたいなものを続けてきた。

そして2023年、和志は南相馬に引っ越した。

そこから、この物語が始まった。

たぶん、この記事をここまで読んできたあなたは、

「え、そんなこと言っといてなんで結局行ったん?」って思ってるかもしれない。

でも、ちょっと待って。

どうか、すぐにこの文章に「結論」を与えないでくれ。

南宋の詩人・陸游が『冬夜読書示子聿』の中でこう詠んだ。

紙上得来终觉浅,绝知此事要躬行。

(書物で得た知識はあくまで浅い。真に知るには自ら経験せよ)

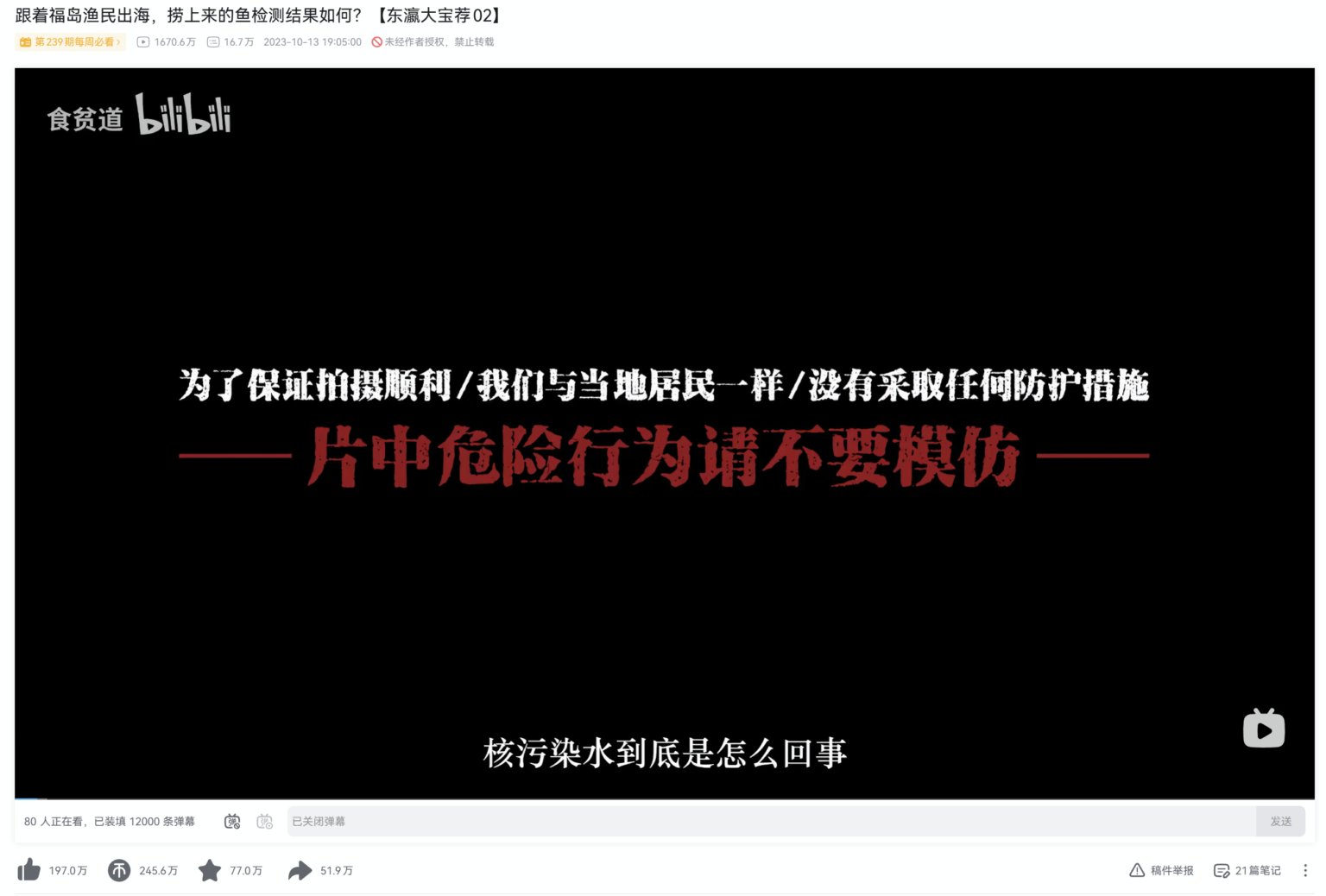

そう。俺は分かってた。そこには「危険」があるかもしれないって。

でも、それは「知識」であって、「体験」じゃなかった。

そして、なにより——

そこには、友達がいた。

彼が無事であることをこの目で見たかった。

だから、行く価値はあった。それだけで十分だ。

出発前に、ガイガーカウンターを持っていくべきかどうか悩んだ。

でも最終的には持っていかないと決めた。その理由は三つ。

- 第一に、立ち入り禁止区域や人の住んでいないエリアに行く予定はなかった。必要がなかった。

- 第二に、それを持ち歩くことで、地元の人々の傷ついた記憶を刺激してしまうかもしれない。何の断りもなしに持ち歩くのは、どう考えても不誠実だと思った。

- 第三に、俺の持ってるガイガーカウンターは精度が低いし、測定できるのは限られた種類の放射線だけ。プロ用でもないし、完全な防護にはならない。

健康は、誰よりもまず「自分自身」が責任を持つべきものだ。

もし少しでも不安があるなら、行かないという選択肢は当然ある。

俺はこの文章を「行動の指南書」として書いてるわけじゃない。

俺が行ったのは、個人的な理由があるからだ。

——そこに、大切な友達がいる。

——そして、ニュースやネット記事では伝わらない「リアル」を、この目で確かめたかった。

つまりこれは、あくまでも「俺の物語」。

決して、他人に真似してほしいとは思わない。

リスクがあることは知ってた。

誤解されることもあるって分かってた。

でも、だからと言って、誰もが俺と同じように行動するべきだとは全く思わない。

その場に留まる選択は、理性的で、立派な判断だ。

逆に、もし行くと決めたなら、それは「十分な準備」と「冷静な覚悟」が必要だ。

俺にできるのは、「地図」ではなく、「ひとつの旅の記録」を渡すことだけ。

出発

出発当日、俺が選んだのは、最も経済的で誰でも使える移動手段——高速バスだった。

朝イチで家を出て、東京メトロ東西線に乗って大手町へ向かう。

ここは、俺がかつて会社員としてキャリアを始めた頃、

毎朝のようにバタバタ通過していた、あの場所だ。

大手町で降りて、逆方向に進み、東京駅八重洲エリアにある東京ミッドタウン八重洲へ。

まだ朝早く、地下の商業施設も店のシャッターは軒並み閉まっていて、

その中を俺のような旅人がちらほら歩いている。

このバスターミナルはJR系のではなく、民間のバス会社用のターミナル。

乗り場の手前の通路には、ズラリと並んだテーブルと椅子——

そこには、出発前に一心不乱に化粧をしている乗客たちがほとんどで、

それがまた、なんともいえない光景だった。

しばらくして、バスが到着。

事前に用意していたQRコードを提示して乗務員に読み取ってもらい、

荷物を預けて、バスに乗り込む。

走り出したバスの窓から景色を眺めながら、

「なんでこのバス、湾岸線じゃなくて常磐道を走ってるんだ?」とか、

「そういえば、『すずめの戸締まり』で女の子たちが東京を出る時もこの道だったな…」なんて考えてるうちに、

いつの間にか眠っていた。

気づけばバスは友部サービスエリアに停車していた。

トイレに行ってスッキリしたあと、

ふと目に留まった柚子味のソフトクリームを買う。550円。

「ここまで来たら、食うべ?」

——そう思って、朝日を浴びながら朝ごはん代わりにぺろりと平らげた。

その後、バスは再び走り出し、数回の停車を経て、

ついに俺が降りる場所に到着した。

事前にGoogleマップでリサーチしておいたし、

もし到着時間と市街地行きのバスの接続がうまくいかなかった時のシナリオも何パターンか頭に入れておいた。

けど、幸いそれらは出番なしで済んだ。

俺はバックパックを背負い、日除け帽をしっかり被って、

市街地行きのバス停へと向かうのだった。

昼ごはんを目指して

地方のバス停って、正直言って、

道端にあるいろんな縦長の看板や柱の中で、一番存在感が薄いのではないかと思う。

自分の記憶や過去の体験を引っ張り出してみても、

こういう風景にしっくりくる言葉は——

現場主義とワイルド美学が共存した実践、そんな印象だった。

そんなことを考えながら、

スマホの画面でリアルタイムのバスの位置を確認しつつ、

バス停に書かれた到着予定時刻とにらめっこ。

少し緊張しながら、バスの到着を待っていた。

なんだかんだで、バスはちゃんと時間通りにやってきた。

乗る時はちょっと混乱したけど、

運転手さんに教えてもらいながら、なんとか支払いと乗車登録を完了。

荷物を置いて、シートベルトを締めて、やっと一息。

ようやく心を落ち着けて、

窓の外に広がる田園風景を楽しむ余裕が出てきた。

原ノ町駅に着いた頃には、ちょうどお昼時。

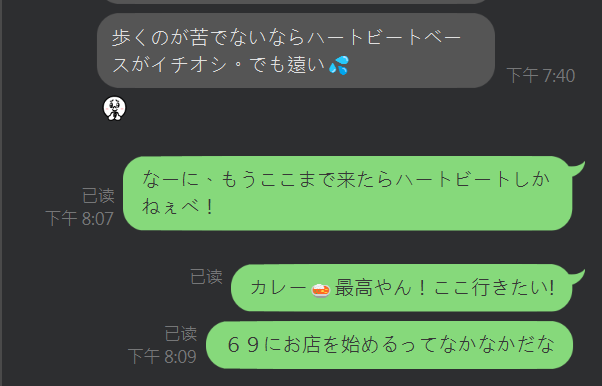

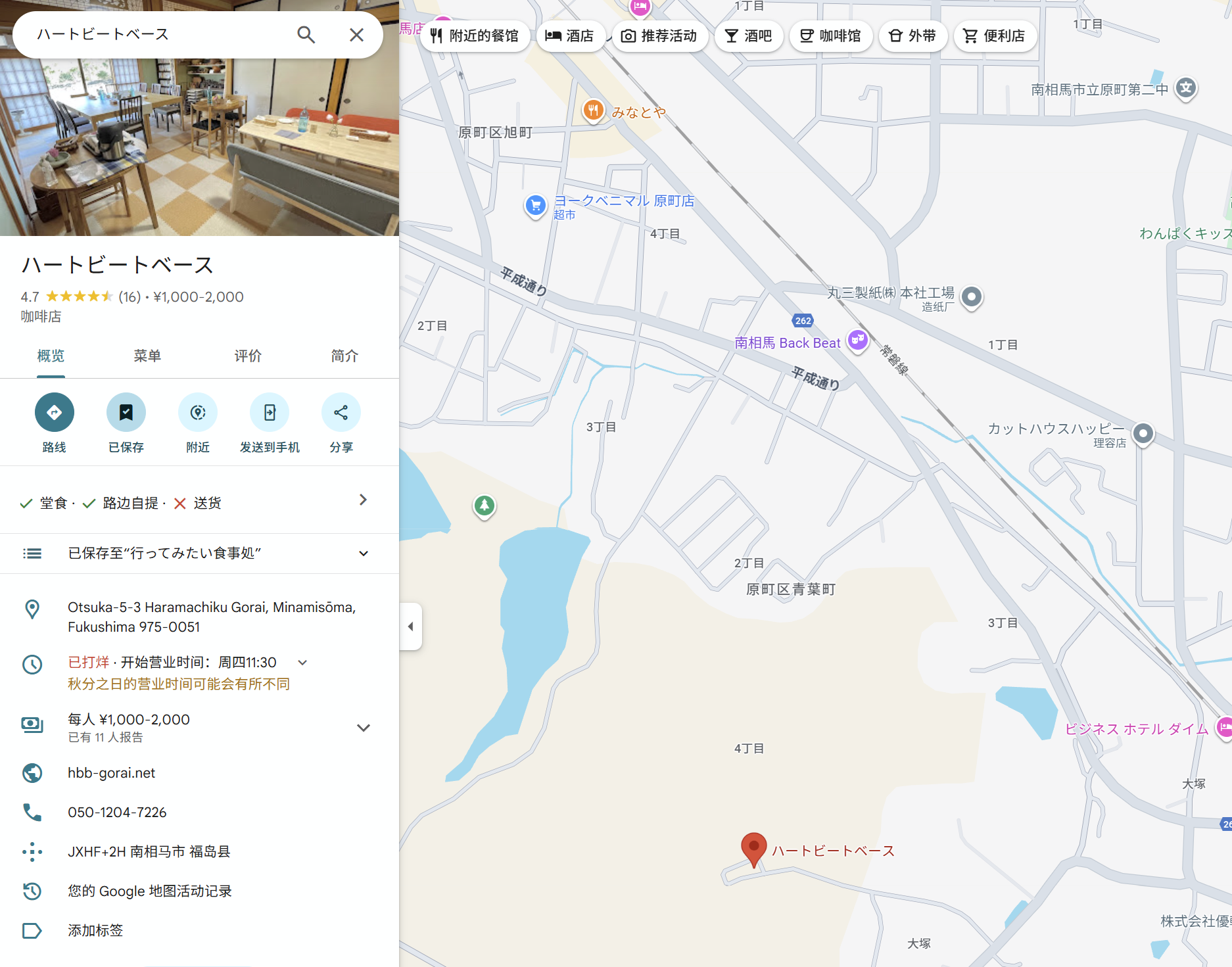

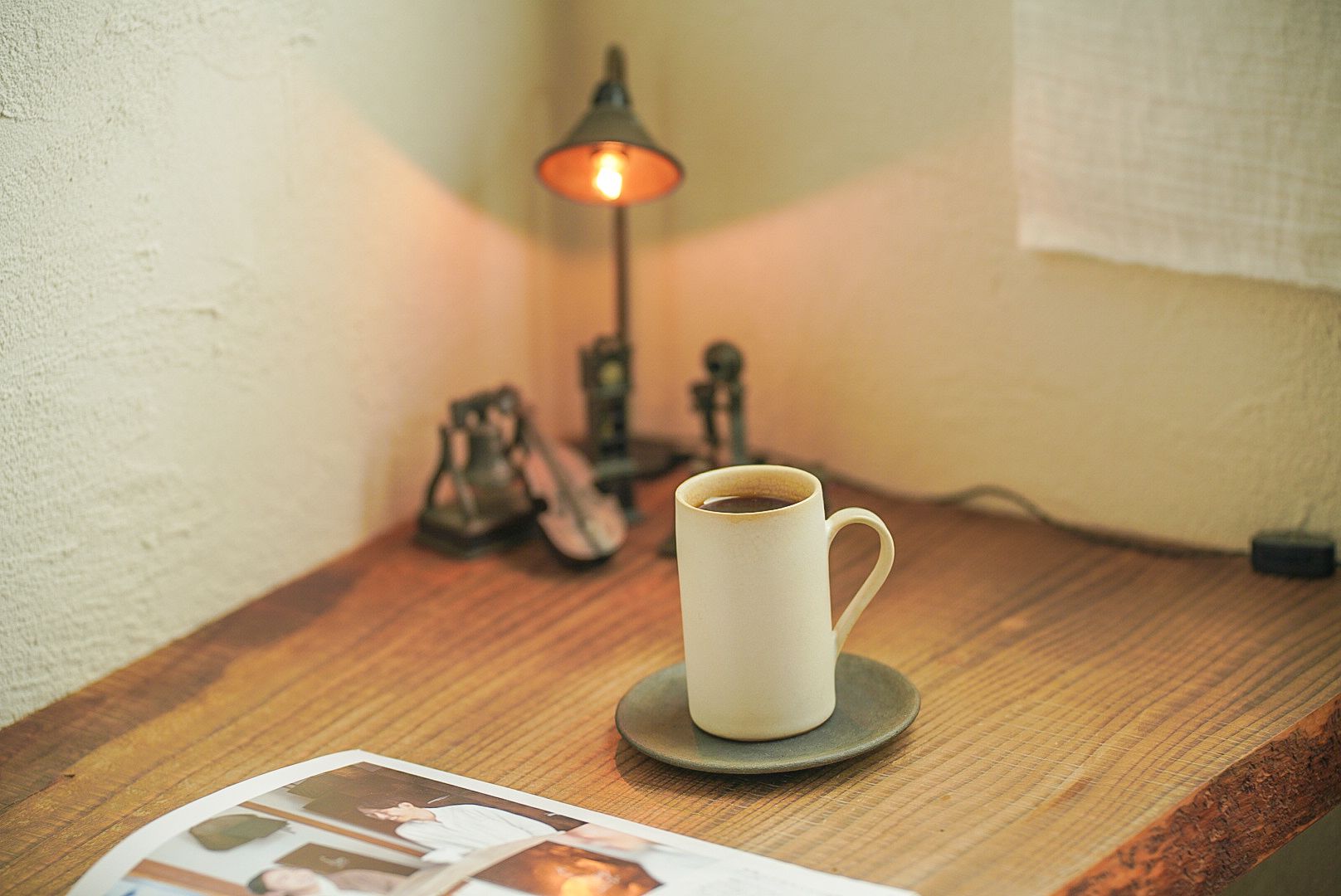

このあと向かうのは、「Heart Beat Base(ハートビート・ベース)」という家庭的なカフェ。

なぜそこに行くのかって?

実は和志と昼ごはんの話をしていたとき、彼がこう言ったのだ:

出発前に和志から送られてきたブログのリンクを読んで、

このカフェが生まれた背景を知った。

2011年の東日本大震災が人々にもたらした影響、

そして、この場所に店を構えるに至った夫婦の思い。

店名「Heart Beat Base(心拍の基地)」には、

ここを訪れる人が心躍るような体験を見つけられるように——

そんな願いが込められている。

南相馬というこの土地には、

今も震災と原発事故の爪痕が残っている。

その喪失感や断絶感は、ニュース映像だけでは伝わらない。

日々の生活に染み込んだ、とても抽象的で、しかし確かな感覚だ。

この夫婦は、民族楽器のレッスンや一杯のドリンク、ちょっとした軽食を通して、

訪れる人にささやかな癒しを提供している。

一杯のカレー、一言の笑い声——それが、

新たな“Heart Beat”のはじまりとなるかもしれない。

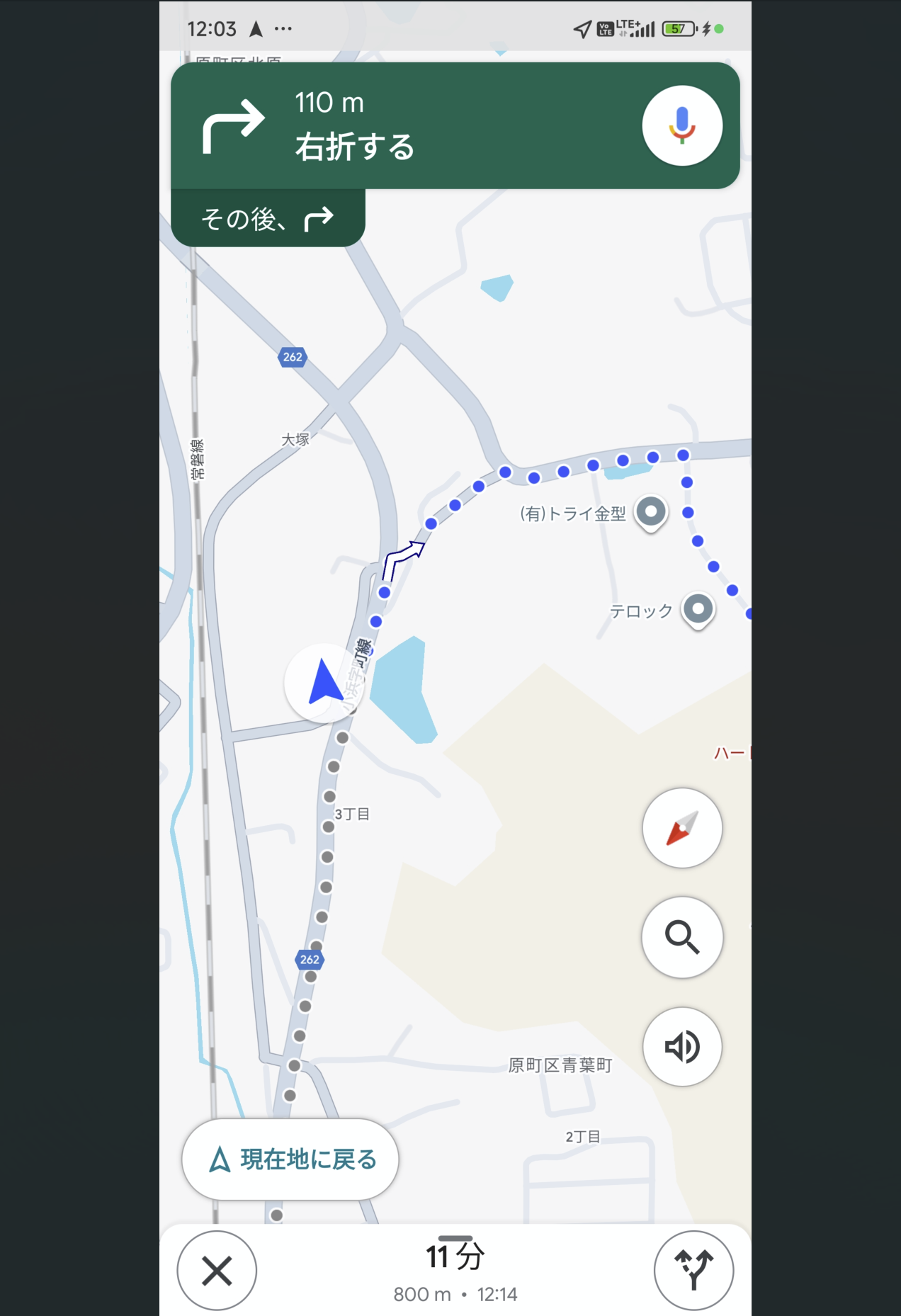

バスが原ノ町駅に着いたあと、

そこからは徒歩でカフェへ向かうことにした。

道すがら、写真を撮ったりしながら、のんびりと歩く。

そして、ようやくカフェに到着。

もし入口の看板や案内がなければ、

誰がこの一見ただの住宅に見える建物の中に、こんな世界があるなんて思うだろうか。

木の引き戸をそっと開けて「こんにちは」と声をかけると、

店主がにこやかに迎えてくれて、席に案内してくれた。

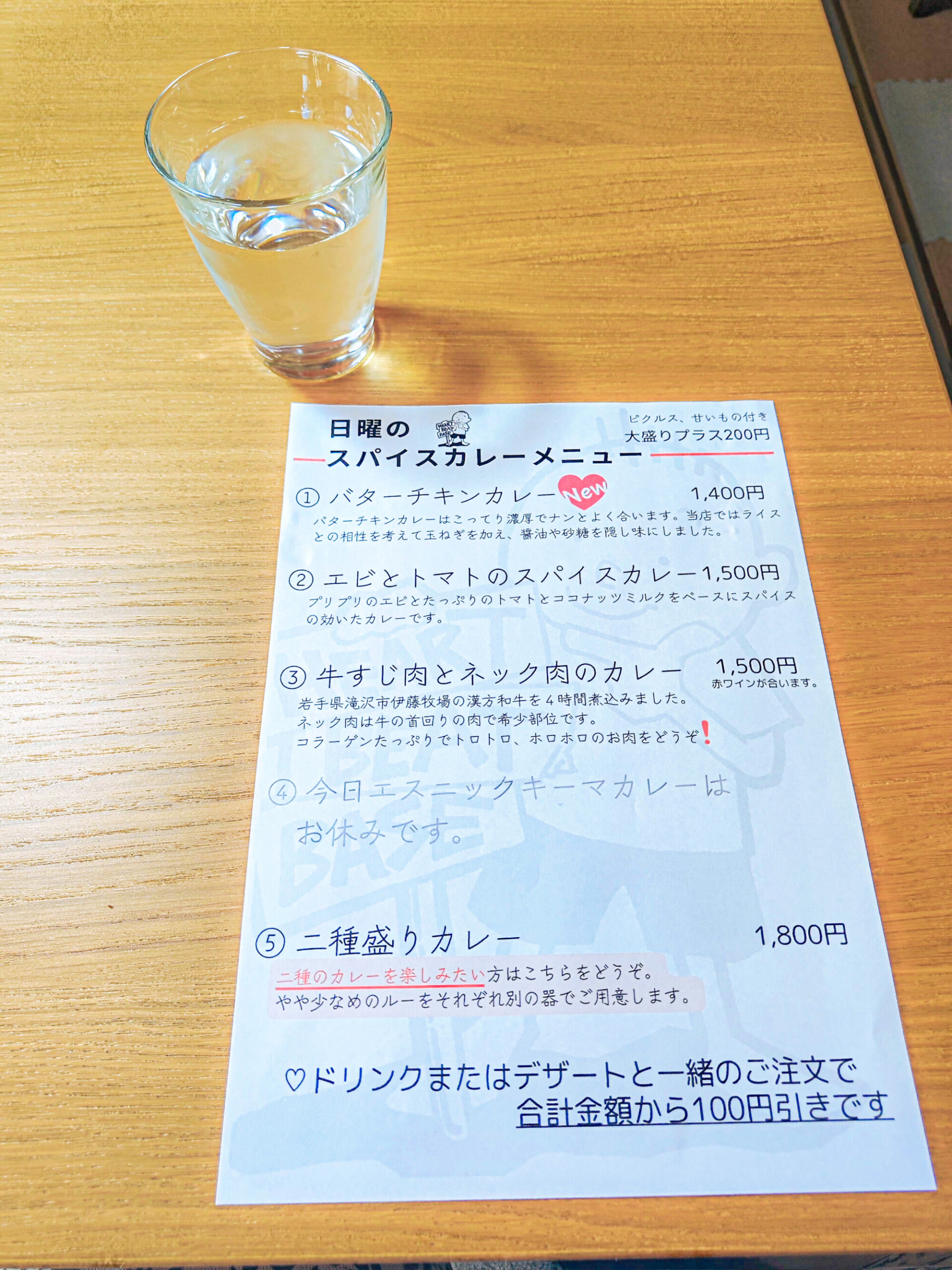

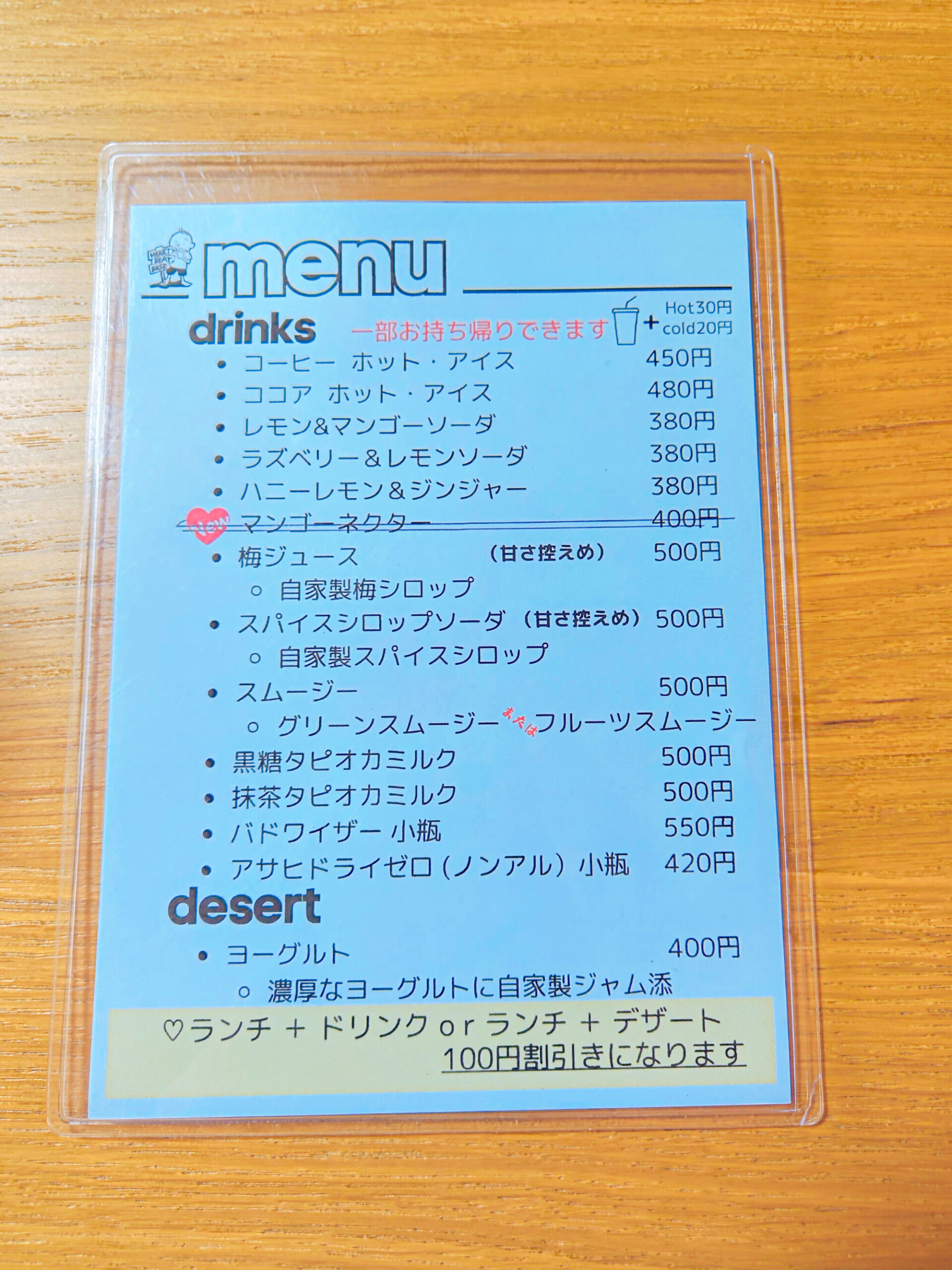

そして、お水とメニューを手渡してくれる。

俺はメニューを手に取り、じっくりと眺めた。

甘さ控えめで爽やかな味わい。デザートは「ヨーグルト」とだけあるけど、

“濃厚ヨーグルト&自家製ジャム”という一言に自信がにじむ。

💗ランチとセットで頼むと100円引き!💗

残念ながら、和志がすすめてくれた“エスニックレモングラスカレー”は売り切れ。

でもせっかくの貴重な機会だし、色々な味を試したいと思って、

「海老とトマトのスパイスカレー」と

「牛肩ロースと首肉のカレー」の2種盛りにした。

すぐに、キッチンからミキサーの音が響き、

先にグリーンスムージーが運ばれてきた。

フレッシュでちょっと酸味と苦味のある味わい。

それを飲みながら、店内の装飾を眺める。

キッチンからは煮込み料理のいい香りが漂い、

想像するだけでよだれが出てきそうだった。

ブログにも書かれていたとおり、

この空間には「家にいるような安心感(at home)」がある。

整理整頓された空間、明るく清潔なインテリアに癒される。

本棚と棚にはCDや書籍、民族楽器がぎっしり。

本棚にはSFや歴史、人文・政治に加え、

音楽や実用書も並んでいて、

「これはご主人の本?それとも奥さんの?」なんて考えながら眺めていた。

そうこうしているうちに、料理が運ばれてきた。

何枚か写真を撮ってから、あとはもう夢中で食べた。

食後、支払いを済ませて和志のカフェへ向かおうとしたところ、

店主の奥さんがここを訪れた理由と聞いてきた。

「和志にすすめられたので」と答えると、

奥さんは嬉しそうにこう言った:

「あっ!お話伺ってます。よく彼から聞いてますよ」

こういう温かさって、大都市ではなかなか感じられない。

別れ際、「松野さんによろしく」と声をかけられ、

俺は「後でネットでレビュー書きますね」と答えて、

名残惜しさを胸に、この素敵なカフェを後にした。

カフェを出て、原ノ町駅へ向かった。

次に乗る鹿島行きの列車は14時すぎの発車予定。

しばらく駅で時間を潰すことにした。

ここは田舎。

都市とは違って、時間の流れがゆったりしている。

普段なら気づかないような、

心の中で置き去りにされがちな感情の片隅を、ふと見つめ直せるような——

そんな静けさが、ここにはある。

土の匂いを含んだ風が吹き抜け、

草木が揺れ、

歳月の巡りが意味を取り戻していくような、

そんな感覚。

列車を待つ間の、なんとも言えない退屈な空気の中、

駅のまわりをぶらぶら歩いて、

心の中の“意味モンスター”をなだめてくれそうな風景を探していた。

毎年、「野馬追(のまおい)」を目当てに多くの観光客が訪れる。

和志夫婦が営むカフェ「Cokuriya」は、鹿島駅から歩いてすぐの場所にある。

無人駅を出て、交通系ICカードを改札機にかざす——ピッピッ!改札を抜けた。

和志のカフェへ

人通りのない通りをのんびり歩く。

午後のゆるやかな日差しとそよ風が、とても心地よい。

3〜4つほど交差点を抜けると、今回の目的地「Cokuriya」に到着。

ちょうどそのとき、和志が店の外でお客さんを見送っていた。

彼は俺を見て、うなずいた。「おお、来たか。」

俺も頷いた。「ああ、来たぜ。」

男同士の無言のやり取り。そこに言葉は要らなかった。

店に入ると、和志が奥さんと、手伝ってくれている見習いの子を紹介してくれた。

俺はあらかじめ用意していた、あの“ブルー缶バタークッキー”を手渡す。

ひとしきり挨拶を交わしたあと、和志が「何か飲む?」と聞いてくれたので、

メニューをじっくり眺めた末にコーヒーを注文。

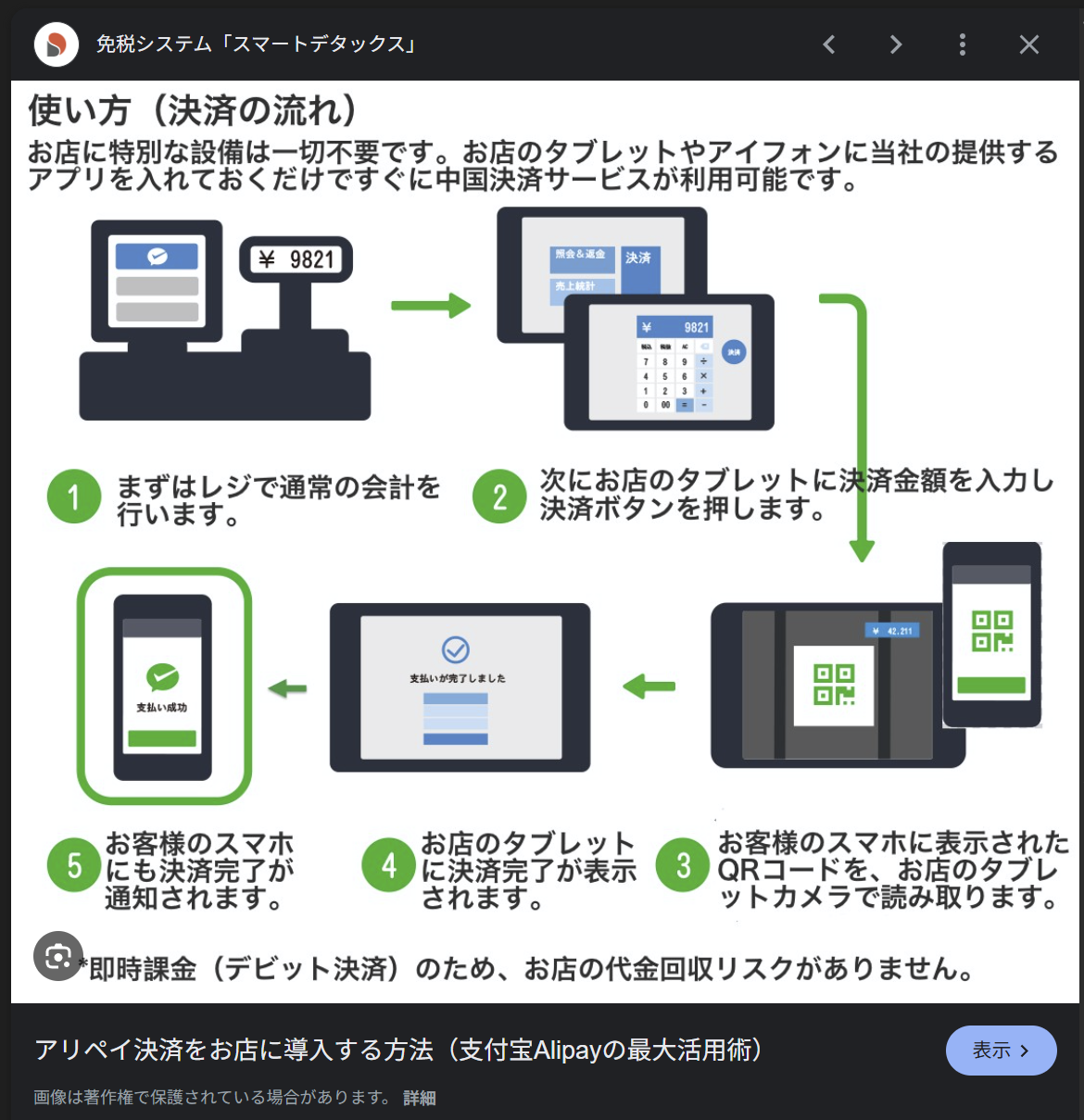

和志が「店にマルチ決済を導入してから、まだ中国本土からの支払いってなかったんだよね〜」と冗談を飛ばしてきたので、

俺はさっそくスマホでAlipayのQRコードを表示し、ピッピッ!支払い完了。

ちゃんと一番乗りで履歴に名を刻んだ。

その後、和志はすぐにまた仕事へ戻った。

噂には聞いていたが、やっぱり店は忙しそうだ。

俺は席に座り、周りを見渡す。

カウンターにもテーブル席にも、のんびりとカフェタイムを楽しむお客さんの姿。

これなら少なくとも、親友が食いっぱぐれる心配はなさそうで、ちょっと安心した。

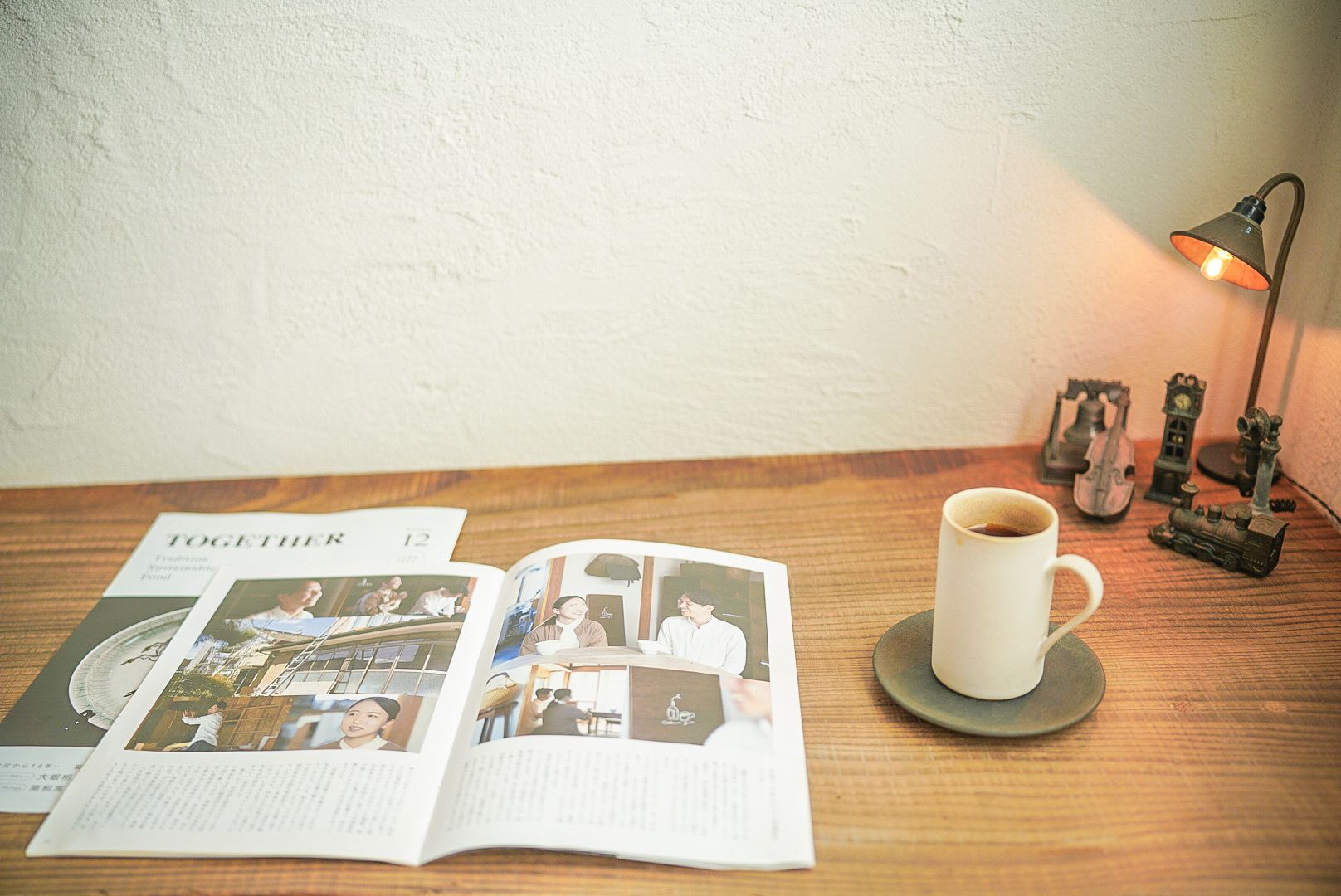

コーヒーができるまでの間、和志が店を開くきっかけについて書かれた雑誌の記事を2本持ってきてくれたので、それを読み始めた。

会話らしい会話をする時間はほとんどなかった。

でも、真剣に働いている和志を邪魔するのも気が引けたので、

俺は静かにその角で、彼の軌跡をたどるように雑誌を読み続けた。

彼が南相馬でカフェを開くことを決めた理由、そして事業の拡大、古民家を食堂としてリノベすることになった経緯——すべてが綴られていた。

初めから「復興のために」なんて立派な目標があったわけじゃない。

ただ、好きな土地で、好きな暮らしをしたい——その素朴な願いから始まったものだ。

けれども、そうした“本心”に基づく行動だからこそ、自然とその存在が“復興”と結びつき、この土地の再生の一部となった。

空疎なスローガンより、よっぽど力強くて、現実味がある。

俺はこの言葉が特に好きだ——「復興は目的ではなく、結果である」。

ホテルにチェックイン

午後3時、宿にチェックインできる時間になったので、ひとまず和志のカフェを後にし、徒歩1分もかからない宿へ向かうことにした。

ところが、到着してから何度か声をかけても返事がない。戸惑っていると、年配の男性がフロントに現れた。俺はすぐさま来意を伝えると、その方は慌てて厨房に向かい、料理をしていたご主人を呼びに行ってくれた。

そんなこんなで、無事にチェックイン手続きを済ませて、部屋へと案内された。

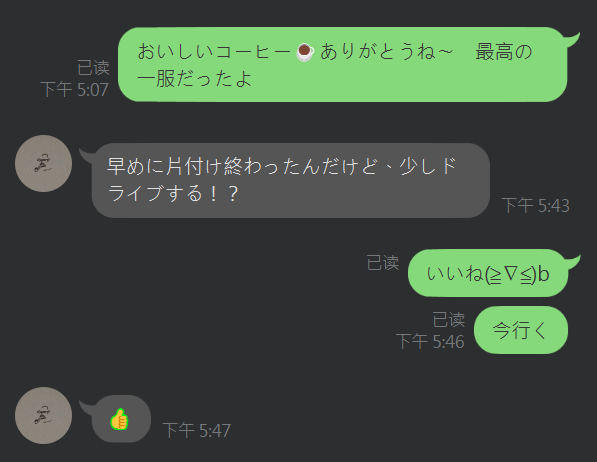

荷物を置いて、しばし休憩。するとスマホが震えた。開いてみると、和志からのお誘い。

もちろん、行くに決まってる!俺はすぐに荷物をまとめて、和志のところへ向かった。

ドライブに出発

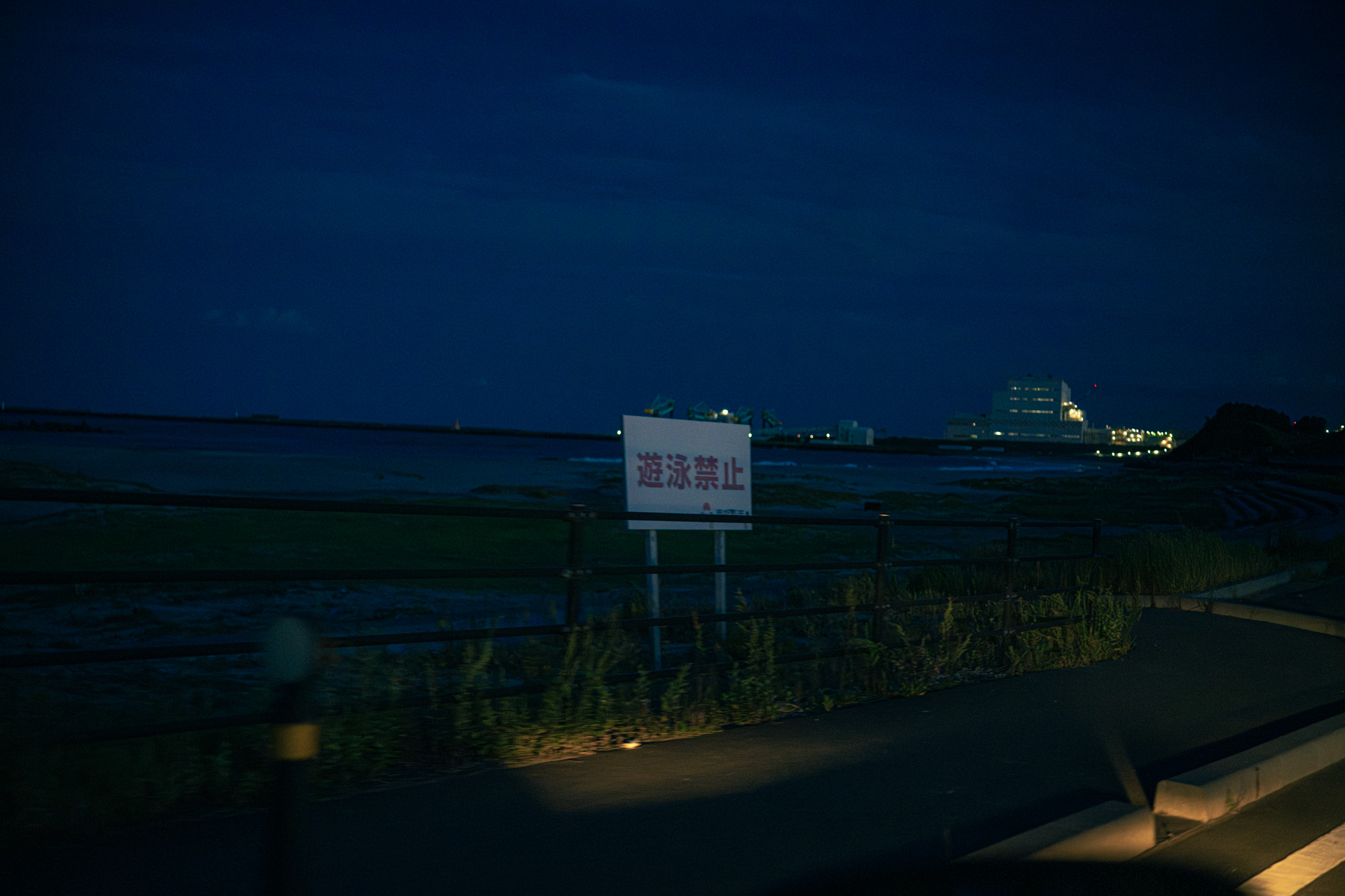

俺たちは海辺を目指して走り出した。秋の収穫を控えた田んぼが道路の両脇に広がり、耳には虫の音、頬を撫でる風には秋の気配が宿る。

和志がぽつりと、「南相馬に来てから、空を見上げることが増えた」と言った。

俺は頷く。ここでは、山と海の距離が近く、山の向こうから雲が流れ込み、海の彼方に地平線が見える。

和志は言う、「ここは、なにもないわけじゃない。川が橋の下を流れて、海に注ぐあの景色、好きなんだ。」

俺も言った。「わかるよ。ここって、俺の故郷にすごく似てる。稲穂が風に揺れ、秋の虫が鳴いていて、もし今、月が昇ってきたら——それこそ、実家に帰った気分になれる。」

俺たちのあいだに、一瞬、沈黙が訪れた。

俺は考えた——

「俺たちって、本当にそんなに違うのかな?もし違うとしたら、その違いはどこから来るんだろう?」

俺はついに聞いてみた。

「ねえ、和志。どうして南相馬を選んだの?放射能は……怖くなかった?」

和志は、正面からは答えなかった。

「うん……そりゃあ、放射能が怖くないって言ったら嘘になるよ。でもさ、こっちで暮らしてると、怖いからって全部避けてたら、生きていけないんだよね、ほんとに。

南相馬って、実は米の検査なんかめちゃくちゃ厳しいんだ。全袋・全量チェックしてるし、ある意味、どこよりも「見える化」されてるっていうか。俺としては、よく分かんない産地の米より、むしろ安心感あるくらい。

それでも、山の方のキノコとか山菜は、今でも出荷できないとこあるし、そこに住んでるお年寄りなんかは、うん…分かってても食べる人いるよ。「もう長くないし、自分の好きなもん食べたい」って。…なんていうか、俺、止められないんだよね、そういうの。

正しいとか間違ってるとか、そういうんじゃないと思う。ただね、それも一つの覚悟っていうか、土地に根ざして生きるって、そういうことなのかなって。俺もまだ答え出せてないけどさ。」

そこで和志は話すのをやめた。

俺は「そうだよな…」とだけ言って、それ以上は聞かなかった。

きっと、俺たちはそれぞれの答えを得たんだと思う。

公式見解の裏には、それよりももっとリアルで、もっと温かい現実がある。

たとえそれが、常識に反していたとしても。

俺たちは、駐車場でしばらくのあいだ、何もせずに海を見ていた。

和志は言った、「たまに、ひとりでここに来るんだ。他にも、昼間、サラリーマンらしき人たちが、車でここに来て、ただ海を眺めてるだけってこともあるよ。」

わかるな。ここに沁みるよな。

人間には、思考を整理する“時間”と“空間”が必要なんだ。

そうしてそろそろ時間もいい頃合いになって、今夜の飲み会の会場へと向かうことにした。

軽く飲んで、昔話でもしようって話になった。

肉を喰らい、酒を煽る夜

焼肉といえば、もはや儀式。酒、仙台牛タン、ちょっと良さげなカルビ、そして“健康”という名の焼き野菜たち。もちろん、すべて地産地消で福島県産である。今夜過ぎたら、俺たちは運命を共にするのだな。

和志が俺をからかって「おい、前みたいにイキってないのかよ?」って言うから、俺もすかさず「三高(高血圧・高血糖・高脂血症)抱えてこんなに飲んでんだぞ?お前も枸杞入りのビール飲んでるくせに偉そうに言うなよ」と返したら、二人で顔見合わせて大笑い。そういうノリが心地いいんだよな。

いろんな話をした。

彼がなぜ会社を辞めたのか、俺がなぜゲームを作るために帰ると決めたのか。

あの時、なぜ彼は俺に連絡をくれたのか。

俺から見た日本人の“人間関係の薄さ”について。

そして、あの四年間の大学生活で共有した、辛辣なこと、笑い話、青臭さ、そして今となってはもう笑って話せるエピソードたち。

別れの話になった時、和志はすぐに俺らのたまり場グループチャットに投票を立てて、見送りメンツを募ってくれた。さすが。

本当はもう三杯、五杯くらい飲みたかったけど、彼は明日早朝に隣町まで仕入れに行くって言うし、そこはグッと我慢。

絆ってのは、一夜にして測るもんじゃない。

店を出て、和志が旅館まで送ってくれて、「今度お前が中国に戻ったら、俺が遊びに行くからな」なんかの話をしてた。

和志に言われて空を見上げてみた。この夜の星空、ほんと綺麗だった。写真で残したかったけど、俺のボロカメラじゃISO最大にしても全然撮れなかった。くやしい。

旅館の前で、「ここの魚料理、めっちゃ旨いんだぜ。今度来たら、ここで飲もう!」と話し、熱い握手をしたあと、「ありがとうな!おやすみ」と手を振る。

旅館に戻ると、ちょうど女将さんが出てきたから、チェックアウトと支払いの確認をして、大浴場の営業時間も聞いた。

まだ間に合うと知って、すぐに部屋へ戻って、着替え持って、ダッシュで風呂へ。

三人は入れる広さの浴場を、俺一人で独占。最高の贅沢ってこういうもんじゃない?

風呂上がり、酒がいい感じに回ってきて、布団に入った瞬間、スコンと眠りに落ちた。

じゃな、なんて言えるかよ、バカヤロー

酒を飲んだ夜は、いつも変な夢を見る。この日も例に漏れず、夢の内容はもう思い出せないけど、気づいたら出発の時間になっていた。荷物をまとめ、部屋を簡単に掃除して、鍵をフロントへ返却。ちょうどその時、女将さんが朝の準備をしていて、音に気づいたのかわざわざ見送りに出てきてくれた。俺はいつものように軽く挨拶して、旅館を後にし、駅へと向かった。

朝もやの中、秋の気配が色濃くなったこの町は、昨日来たときよりもいっそう生き生きとして見えた。もっとゆっくり歩きたかったけれど、時間が限られている。仕方なく何枚か写真を撮って、旅の記念とすることにした。

朝の電車はそれほど混んでおらず、今日は平日だからか、何人かの学生が乗っていた。きっと、周辺の村から中心部の学校へ通う子たちなのだろう。なぜ彼らがわざわざ遠くまで通うのか――その理由は、なんとなく分かる気がした。

仙台に着いたところで、和志にLINEを送った。次に会う時は、きっと俺の送別会になるだろう。

で、お前のアレ、光ったの?

もう遠回しには言わない。はっきり言うよ。

今のところ、体調は至って良好だし、俺のアレ(※ご想像にお任せします)は光ってないし、いきなり殴られて「バカかお前」って怒られたこともない。

でも、俺は見てきた。福島県にはまだたくさんの人がいる。代々この地に生きてきた人たちもいれば、震災後に他の土地から移り住んできた人たちもいる。彼ら全員が「復興」という旗印のもとに集まったわけじゃない。動機は様々だ。実用的な理由、私的な事情、名もなき生活。だけど、皆この土地の“今”の一部となっている。俺たちと同じように、彼らも考えている。3.11という巨大な傷跡の上に、一体何を築いていけるのか。

俺はこの文章を無理に「感動的」にまとめたいわけじゃない。願うのはただ一つ——いつかすべてが落ち着いて、皆が自分の「家」に帰れる日が来ること。そして俺が、古い友人に会いに行くのに、ガイガーカウンターを持っていくかどうかで悩まなくて済むようになること。

だってそれって、本来あるべき「友達に会いに行く」という行為じゃないだろ? 俺はそれが、嫌なんだ。

本当なら、あの大きな青い缶に入ったクッキーを持って行きたいんだよ。

この問題に関して、政府や東電やその他の「誰か」に丸投げして済むようなものじゃない。俺はそう思ってる。皆が当事者として関わって、初めてこの世界の歯車がまた回り出す。

——来て、見て、俺のアレ、光らなかった。

今のところはな。

——2025.09.23 千葉県市川市「仁義館」にて