笑里藏刀的国际赞誉:一次关于中国角色的深度舆论圈套(一)

引言——当世界突然“赞美”中国的时候,我们该警觉什么?

近期社交媒体上出现了一段宣称“中国出动军机向加沙空投人道主义援助物资”的视频,并被众多海外KOL(关键意见领袖)大规模转发,引发广泛关注和讨论。这一现象耐人寻味:视频内容的真伪如何?为何海外意见领袖纷纷传播?受众又是如何接受并共鸣此类信息?中国官方和主流媒体对此持何态度?是否存在第三方刻意操盘,将其作为对中国有利的舆论工具?这一事件是否预示着国际话语权结构的新变化?本文将基于公开可查的中英文资料,对上述问题进行深入分析。

经过多国事实核查机构追踪,这段视频被证实为由多国援助空投画面拼接剪辑而成,实际包括了美军、约旦空军、阿联酋运输机等多方行动的片段,中国军机从未参与加沙空投。唯一与中国相关的部分,是“援助物资抵达埃及港口”画面,被错误剪入并放大解读。整个叙事,是一次“模因型传播”结构下的误认和情感投射的合成品。

但正是在这样一个节点,中国在全球舆论中意外地收获了一份正面角色红利:被称赞、被感激、被信赖、被高估。

我们因此该庆幸吗?

我们是否应当乘势而上、继续放大这种舆论趋势?

甚至是否该在国际舞台上进一步“认领”这个突如其来的“人道叙事主角”位置?

恐怕不能那么快下结论。

因为在这场看似暖流涌动的跨国舆论事件背后,潜藏着一套更为深远的结构性机制:

这不仅是一次“误解下的赞美”,

而可能是一场“笑里藏刀”的国际角色设定工程,

是一次用“你看上去最好的一面”来为你框定行动边界与话语空间的软性掠夺。

从传播结构来看,它不是一次信息误传那么简单;

从舆论效果来看,它不是一次表面红利那么单纯;

而从国家形象战略来看,它甚至可能成为未来的人设套索、道义债务、外交勒索与媒体反噬的伏笔。

在这个“别人告诉你你有多好”的时刻,

我们真正需要做的,不是欢呼、不是认领,更不是自我感动,

而是——集体的战略冷静、结构判断与话语主权的重新确认。

接下来的分析将试图揭示这场事件的五重结构机制、四重风险绑定与三种防御策略,帮助我们更深刻地理解一件事:

在国际传播领域,被赞美从来不意味着被理解;

真正的强大,也从来不该靠别人的掌声来证明。

1. 视频源头与真实性

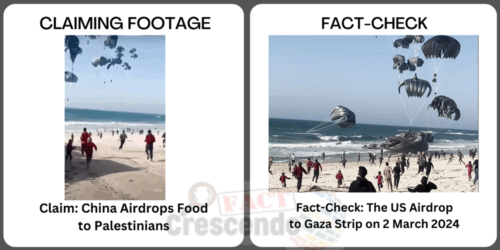

上图:左侧为网传视频中的片段(配有中文字幕“现场直播:中国🇨🇳告诉世界飞机不只是用来扔下炮弹”),右侧为实际拍摄于2024年3月2日加沙海滩的美军空投人道物资画面【41†】。事实证明,该网传视频剪辑拼接了多段不相关片段,并非“中国军机援助加沙”的真实记录。

1.1 视频首发与内容概述: 经查,这段视频在多个平台流传,有不同长度版本(19秒至2分多钟不等),通常配有字幕或说明,宣称“中国决定打破以色列对加沙的饥饿封锁,用飞机‘投弹’食品”。一些传播版本在画面上叠加了中文标题,如“现场直播:中国告诉世界飞机不只是用来扔下炮弹”,营造出官方报道的假象。视频画面显示多架军用运输机低空投放大量物资箱,许多降落伞从空中飘下,地面人群奔跑拾取物资。这些影像被解读为“中国空军正在向加沙空投食品和药品”,与事实严重不符。

1.2 真实性核查: 多家事实核查机构和媒体已对该视频进行溯源比对,一致认定其并非真实的“中国军机援助加沙”场景,而是剪辑自多段其他国家的空投画面。例如:

- 美国援助空投片段: 视频2分34秒处的画面,实际来自美军C-130运输机于2024年3月4日在加沙北部实施的一次人道物资空投。当时美军共投下66包大型救援物资。英国《每日电讯报》官方YouTube频道于3月5日发布了这段画面。网传视频剪入该片段,却将美军运输机误导为中国运-20。

- 约旦援助空投片段: 视频中2分46秒左右出现多具粉红色降落伞的画面。经比对,这源自约旦空军在加沙北部的一次空投行动。英国《独立报》乌尔都语频道于2024年3月19日发布相关视频,清晰可见约旦军方实施空投的场景。这一片段被移花接木进网传视频,用来冒充“中国空投”。

- 阿联酋援助空投片段: 视频中0分28秒–0分32秒及1分34秒附近的几个片段,实为阿拉伯联合酋长国(阿联酋)向加沙空投物资的画面。阿联酋通讯社(WAM)曾于2024年4月5日在官方脸书发布该空投视频,而网传视频截取了其中画面。同样地,视频开头一幕还能看到阿联酋国旗印在物资上,印证这是阿联酋的援助行动而非中国。

- 中国援助物资片段: 在网传视频2分07秒–2分10秒处,出现了印有“中国援助”字样的物资箱画面。经反向图片搜索,这是中国政府援助加沙物资运抵埃及时的新闻片段。中国中央电视台于2024年4月21日的报道中曾播出相同画面,介绍中国通过埃及口岸向加沙交付援助物资。也就是说,网传视频中唯一与中国有关的部分,是中国经陆路援助加沙的货物抵达埃及的场景,并不涉及任何空投行动。

- 无关场景混入: 某些片段甚至与以巴冲突无直接关联。例如据巴西媒体核查,视频中一张盖有中国国旗的物资堆照片,其实是中国援助巴基斯坦的物资,与加沙无关。这进一步说明视频制作者为了增强“真实性”,东拼西凑了各种不相关素材。

上述证据表明,该病毒视频是通过剪辑拼接多国不同时间地点的人道空投画面炮制而成,属于典型的误导性混剪。中国从未在此次加沙冲突中实施过空投援助,此类说法完全缺乏事实依据。权威媒体和机构也并无任何关于“中国空投加沙物资”的报道或公告。相反,中国援助巴勒斯坦的官方途径一直是通过邻国以陆路转运物资进入加沙。综上,网传视频的内容失实,其来源账号和首发者目前暂未有确切信息(据各国事实核查报道,该视频最早在2024年3-4月间已开始在社交网络流传,并于2024年6月起被多语言社区广泛传播)。

2. 海外KOL传播动因分析

大量海外KOL积极转发这段虚假视频,背后动机既包括意识形态立场驱动,也有博取流量关注的考量,甚至不排除存在一定程度的协调传播。以下列举几类典型代表:

- 亲巴勒斯坦/反美意识形态驱动:许多左翼或反帝观点的KOL出于意识形态共鸣,主动传播该视频,将其作为批判以色列和西方的有力论据。其中最引人注目的是哥伦比亚总统古斯塔沃·佩特罗(Gustavo Petro)。2025年5月13日,佩特罗在访问中国期间亲自转发了这段视频,并发文感慨:“有些政府在加沙儿童头上投掷炸弹,另一些政府则空投食品。‘邪恶轴心’究竟在哪里?”。佩特罗显然借此对比谴责以色列及其盟友的军事行为,赞扬中国的人道主义行为(尽管这一行为实为杜撰)。事实上,这已非佩特罗第一次涉足该视频传播:早在2024年6月,他的社交账号曾分享一位网民发布的2分20秒长版本视频,内文宣称“中国空军进入巴勒斯坦领空空投物资,我们正置身第三次世界大战”。可见,佩特罗本人与其支持阵营早已将此话题作为反美反以叙事的一部分来传播。对于这位立场鲜明的拉美左翼领袖而言,“中国援助加沙”契合其一贯的反西方话语,所以即使真伪存疑,他仍选择相信并放大这一信息,以迎合国内反美舆论和讨好中国的外交立场。

- 亲政府或亲华网络推手:在拉美和其他地区的社交媒体上,一些亲政府、亲华的自媒体账号起到了二传手作用。例如哥伦比亚网民“Romarosa (RobertoMTico)”就是一个典型案例。此人被当地事实核查机构指认为“亲政府的惯犯级虚假信息传播者”。他在2024年6月发布了上述虚假视频并配文夸张渲染,引来超过32万次观看和近8000次点赞,同时在Facebook上也被一些支持中国或巴勒斯坦的主页转载。有核查报道称,Romarosa的帖子标榜“#紧急 #最新:中国空投援助巴勒斯坦,加沙。美国送炸弹,中国大陆送粮食”这样的字眼,甚至妄称“第三次世界大战已经开始”。此类账号传播动机明显带有强烈的政治倾向性,一方面迎合了所在国反美、同情巴勒斯坦的舆论氛围,另一方面通过高喊“中国仗义出手”来吸引眼球,收割流量。

- 追逐流量的自媒体和网红:还有不少KOL可能未必有坚定的政治立场,但看中了这条视频的话题热度和轰动效应,为了博取点击和转发而推波助澜。在西语社交媒体中,就有账号于2025年5月11日发布了该视频短版,短短几日内被分享超过8000次,播放量逾200万次。该账号给视频配文称“中国突破封锁,向加沙空投食品”,引发大量转发点赞。一些网红博主、YouTube解说也乐于跟风,他们可能对视频真伪并不深究,主要看重其戏剧性和话题度,从而利用此内容提高自身影响力。在TikTok、Instagram上也可见类似情况,有用户发布时加上“#中国 #加沙 #人道援助”等标签吸引观看。比如Instagram上一个名为“iloveallah_11”的用户发布视频并配文:“真为中国自豪,尽管有制裁还是向加沙送去了援助”。这样的帖文很容易获得特定社群的好感和转发,可见部分传播者更多是借势获取流量红利。

- 疑似协调的集群传播:值得注意的是,从时间线上看,不同语言圈的多个账号几乎同步在2024年6月和2025年5月两个时段大规模传播相似内容。这种“多点开花”式的传播,某种程度上暗示了可能存在跨平台、跨语言的内容农场或协同推进。例如2024年6月,西班牙语、葡萄牙语、中文等多个社交圈都出现“中国空投援助加沙”的帖子;2025年5月该话题再次在推特(X)、Facebook、Instagram上同时走热。虽然没有直接证据证明背后有人为操纵,但这种同步性和一致的叙事框架(“中国送粮,西方投弹”)表明信息源头可能相互关联。一种可能是假消息最初由个别内容制造者编造后,在不同语言的亲华或反美社群中迅速复制传播,形成**“集群效应”**。这些群体之间或许通过某些中间渠道(例如Telegram群组、WhatsApp链条消息等)共享素材和话术,使得不同地区KOL发布的内容呈现出高度相似的主题和措辞。这在客观上形成了一张跨国传播网络,让谣言以“野火燎原”之势扩散。

综上,海外KOL热传该视频的动因是多层次的:既有出于政治立场为中国“摇旗呐喊”、打击其地缘对手的,也有单纯逐利炒作的;既包含自发的传播,也不排除存在一定程度上的“抱团”或“放风”式传播操作。无论动机如何,这些KOL的共同点在于认定该内容契合其受众的情感与偏好,从而愿意充当放大器角色。

3. 受众的接受机制与反馈

3.1 多国传播轨迹:“中国军机空投加沙援助”的叙事能够在不同国家和社群中广为流传,说明其突破了许多受众原有的认知壁垒,成功引发共鸣。从地理上看,拉美、南亚、中东、东南亚甚至部分西方网络社区都出现对此视频的正向传播和讨论。例如在西班牙语圈,相关推文被大量转发评论,许多网民留言称赞“中国仗义援手,加沙人民有救了”等。“中国空投粮食,美国空投炸弹”的论调也在葡萄牙语社媒上盛行,一些用户激动地写道“China desafia EUA e Israel…”(中国无视美以封锁直接空投援助)来赞扬中国。在英语平台上,也有网民分享视频并评论类似“Look who’s actually helping Gaza”之类的内容,借此表达对西方政府的不满和对中国的认同。由此可见,该视频叙事在全球南方舆论场引发了普遍的情感共振。

3.2 突破认知壁垒的原因:为何各国受众愿意相信并传播这则与平常西方话语不符的消息?首先,这与加沙危机的背景密切相关。当时以色列对加沙长期封锁、战争造成严重人道灾难,全球许多民众对此愤慨又无力。人们迫切希望出现打破僵局的“英雄”力量。中国恰恰以一个“第三方”“非西方强国”形象出现,满足了受众的期待:既有实力又乐于对抗不公。因此,这则“中国援助加沙”的故事正迎合了大众对弱者得救、强者主持公道的心理需求。相比之下,许多受众原本对中国的复杂观感(例如西方民众对中国的成见)在此刻被情感因素所超越——他们愿意相信这个故事,因为它带来了希望和正义感。

其次,该视频以直观震撼的画面传递信息,视觉冲击力强:漫天降落伞、难民奔向救援包的场景极具煽动性。这降低了观众进行理性求证的意愿,取而代之的是即时的情绪反应。社交媒体时代,图像的力量往往胜过文字解释,许多人看到画面便先入为主相信其描述【41†】。特别是在中东和南亚地区,不少网民获取资讯主要依赖短视频和图片,对文字 fact-check的渠道接触有限,更容易被此类直观影像打动。

第三,各语言传播者在发布时往往添加了本地化的解读和情绪标签,进一步拉近与受众的距离。如上所述,西语贴文用了“饥饿围困”“轴心善恶”等说法激发正义愤慨;一些阿拉伯语帖则可能冠以“真主保佑中国”之类宗教情感词汇;华语圈有人附言“台湾媒体看不到的,广传周知”,激起华人世界的认同欲。这种因地制宜的叙事包装使受众更容易将自身立场代入,从而放下戒心,接纳视频所呈现的“事实”。

3.3 受众反馈与社群共鸣:从各平台评论来看,许多受众对该视频表示信以为真并纷纷点赞叫好。例如Instagram上一条相关视频的评论区充斥着“大爱中国”“终于有人管我们了”之类的留言。在Facebook的巴勒斯坦支持者群组中,该视频也被大量转发,不少网友称“中国是真正站在我们这边的朋友”。即使在一些西方社媒上,本来对中国抱持怀疑态度的用户,在此帖下也罕见地给予正面评价,称赞“中国做了我们政府不敢做的事”。这反映出人道主义和反战立场是一座“桥梁”,让原本立场各异的人群在特定议题上形成了交叉共鸣。中国空投加沙的故事,某种程度上成为一种**“认知甜点”**:它迎合了受众对善行的渴望和对强权的不满,因此无论左翼还是部分右翼反战人士,都乐于传播它以表达自己的态度。

当然,值得一提的是,也有理性网民对视频真实性提出质疑并展开讨论。一旦有权威媒体辟谣,不少人恍然大悟,继而对误信此类内容表达懊恼甚至迁怒于传播者。例如在哥伦比亚总统佩特罗二次转发该视频后,许多本国网友在他的推文下怒批其“散布假消息”,引用事实核查指出这只是美国空投而非中国所为。可见受众中也存在信息素养差异:核心同情受众容易共鸣信服,而有些持保留意见者在获取澄清信息后会出现信任反噬,转而批评最初的KOL。总体而言,此事件中支持与质疑的声音都很热烈,但从传播规模看,前期情感驱动的信任显然占了上风,让这则不实消息实现了跨越文化隔阂的广泛流行。

4. 中国官方与官媒的立场

面对这一在海外热传的关于“中国援助加沙”的视频,中国中央政府和主流官媒既未主动参与传播,也未公开“认领”此事,表现出相当的克制。这种低调反应背后,体现了中国在涉以巴冲突舆论上的战略考量。

4.1 官方媒体的报道取向:中国官方渠道在巴以冲突期间的报道,重心一直放在外交表态和实际援助上,而非渲染任何军事介入行为。据新华社、央视等权威媒体报道,中国自冲突爆发后通过联合国等渠道提供了多批人道援助,包括资金、粮食和医疗物资等。这些援助都是通过埃及和约旦等第三方以陆路运输送入加沙的。例如2024年3月,中国向加沙捐赠的大米经海运抵达埃及赛义德港,再由卡车运往加沙。这是中国援助的官方既定模式。值得注意的是,中国官媒从未发布过“中国空投援助加沙”的消息,也没有转载网传视频,哪怕在海外社交媒体已炒得火热的情况下,中央媒体依然保持沉默。相反,像中央电视台的相关报道聚焦于美军机空投加沙物资以及其效果和意外事故。例如央视新闻频道曾报道“美军向加沙空投超3.8万份食物,空投行动仍将持续”;也报道过空投物资降落伞未开造成人员伤亡的事件【5†】。但对于“运-20空投加沙”这种传闻,中国官媒未作正面评价或引用。这显示出官方媒体有意与此传闻保持距离。

4.2 中国政府的表态与态度:在外交层面,中国政府对加沙人道危机一贯表示关切,但措辞上非常谨慎,从未宣称过“中国将以军事手段直接介入人道救援”。例如2023年末到2024年,中国多次在联合国场合谴责以色列对加沙的围困,强调“不应将人道援助武器化”;中国中东特使赴该地区斡旋停火,呼吁开放人道通道。但所有公开表态均未涉及任何中国军机或军队参与救援的计划。这一“只做不说”的克制策略,使得官方并无必要去认领一个自发的虚假传闻。相反,中国外交部及官方媒体在被问及时,多半是重申中国已提供了多少援助,以及通过哪些国际组织在运作,而不会去评价网上的传闻。可以推测,中国政府对于海外流传的这段视频采取了“冷处理”:既不主动澄清辟谣(以免打破对己有利的舆论氛围),也不附和炒作(以免承担外交风险)。

4.3 克制背后的战略判断:中国官方和主流舆论不“认领”此事,实际上是深思熟虑的结果。从国际法和外交关系看,若中国军机未经以色列同意擅自飞抵加沙上空空投物资,这在法律上可能被视为对交战区的军事介入,后果严重。中国显然无意采取此激进行动,因此也绝不会在外交上宣称此举。如果官方贸然肯定视频内容,既与事实不符,又可能引发与以色列、美国的直接冲突风险。因此保持缄默等谣言自生自灭乃明智之举。另一方面,中国或许也乐见其成:让第三方消息去传播“中国见义勇为”的形象,而自己则保持“谦逊低调”的姿态。这和中国一贯的宣传风格相符——强调客观援助,不夸大不争功,以体现负责任大国的形象。此外,中国国内舆论对此传闻的反应也较冷静。比如有军事类自媒体撰文详细辨析了该视频,指出运-20与C-17外形相似导致部分网友误判,重申中国没有进行空投。这类辟谣文章在国内获得认可,说明中国舆论场也并未大范围相信“空投”之说。这为官方继续保持“不主动谈论”提供了舆论基础。

综合而言,中国官方与官媒对待该热传视频采取了不鼓励、不参与的态度。这种克制既是对事实负责的表现,也是一种策略性的选择:既避免了卷入谎报战果的尴尬,又坐享其成地收获了一定国际舆论好感,可谓进退有据。

5. 第三方操盘的可能性

本次“中国空投加沙”传闻在全球范围的传播,背后可能存在一定程度的第三方推动。这些第三方并非中国官方,而更可能是一些国家或机构基于自身利益,将此视频当作模因武器,服务于反美/反以叙事。以下是几种值得关注的可能性:

- 中东地区的媒体与势力:中东舆论环境中,伊朗、叙利亚等国及其支持的媒体一向乐于传播对以色列和美国不利的言论。如果有内容能突出“中国挑战以色列封锁、支援巴勒斯坦人”,这些媒体极可能推波助澜。例如伊朗的半官方媒体和与其友好的阿拉伯媒体,可能会在未经核实的情况下重复该传闻以抨击以色列。虽未发现主流阿拉伯媒体公开报道“中国空投加沙”这一未经证实的消息,但社交网络上的阿拉伯语内容已有所反映。一些亲巴勒斯坦的阿拉伯网民在Facebook等处转载视频时,配文称“感谢中国,挑战犹太复国主义封锁”。这表明,中东的亲抵抗阵营(如支持哈马斯、反对以色列的社群)主动将该视频融入他们的叙事,塑造“中国=反对以色列霸权的盟友”形象。这样的传播,某种程度上起到了为中国“代言”的作用,尽管中国官方并未介入。

- 俄罗斯及其支持的舆论网络:俄罗斯在国际舆论场上与西方博弈时,经常联盟或强调“中国-俄罗斯-伊朗”等“反西方轴心”的形象。对于这样一个能够凸显中国道义高地、衬托美以不人道的视频,俄语宣传体系理论上也有动力加以利用。俄罗斯官方媒体如RT(今日俄罗斯)、Sputnik等虽然在报道上需要一定事实依据,未必会直接发布明显可疑的消息,但其阿拉伯语、英语等版本平台上,经常出现对西方不利的未经证实内容。然而,目前并无证据显示RT等主流俄媒正式报道此事(它们多半聚焦报道真正发生的空投行动及其失误,例如RT阿文频道报道了加沙空投物资降落伞失灵致伤亡事件)。更可能的是俄罗斯“灰色宣传”渠道如Telegram群组、亲俄KOL推特账号等,在推动该视频扩散。例如有迹象表明,一些亲俄的多语言军事博主(惯常发布乌克兰战场和中东动态)也转发了这段“中国空投”视频,用来佐证“世界多极化阵营在行动”。还有葡语圈出现的夸张版本——称中国C-17运输机在米格-21战斗机护航下空投——可能就是受俄罗斯或反西方舆论的二次创作影响,将情节进一步戏剧化。这些非官方但有组织的舆论网络,往往扮演着放大假消息的幕后推手角色。

- 全球左翼社群的主动参与:除了国家级行为体,遍布各国的左翼社群、本土反战组织也可能是此次传播的主动推手之一。许多左翼进步人士本身对中国较为友好或至少不敌视,加之他们强烈反对以色列对加沙的军事行动,于是自发地把中国当作“道义盟友”来歌颂。例如拉美的“社会主义重聚”网络、欧美的反战游行组织,在社交媒体上纷纷点赞、分享这段视频,将其作为声讨美以的有力“武器”。一些知名左翼媒体人(如美国的独立记者、英国的反战活动家等)也在推文中提及此事,意在与本国政府的冷漠形成对比。有分析指出,这种“志同道合”的主动传播,有时候威力甚至大于官方宣传,因为它来自民间更具可信度。对于这些左翼团体而言,他们并非受中国指使,但客观上却替中国传播了有利叙事,成为事实上的“代理人”。

总的来看,虽然无法明确指证某个国家情报机构在背后操控,但该虚假视频的全球疯传并非完全偶然。它契合了一些国际行为体的叙事利益,因此被有意无意地推到了舆论浪潮的风口。中东的反美势力、俄罗斯的宣传网络、全球左翼运动等,均可能在其中扮演推手,加速了信息的传播和发酵。换言之,本次事件中出现了一种“模因式传播结构”:最初的虚假内容作为一个模因(meme),被不同主体基于各自议程快速复制、变形、扩散,形成了对中国有利的舆论声势。

6. “话语代理”结构的新信号

这场“海外KOL热传中国援助加沙”的事件,或许标志着一种新的国际话语传播结构正在生成,即中国不必亲自构建叙事,就有非国家主体或“灰色地带”代理人为其完成情感动员和舆论传播。具体而言:

首先,这是“自有大儒为我辩经”的典型案例。长期以来,提升国际话语权是中国关注的问题,但直接由官方发声往往容易引起西方受众的抵触。然而此次,中国并未直接参与,却在全球民间舆论中“收获”了一个弘扬中国正面形象的故事。从效果看,比起官方宣传,这种他人讲述的中国故事更加生动、有感染力,也更容易被海外公众接受。它透露出国际传播进入了一个新阶段:叙事的生产和扩散不再局限于国家行为者,而是有赖于跨国社群的共鸣和二次创作。中国的国家形象可以通过他者之口树立,这意味着话语权的实现路径更加多元。

其次,这一现象显示出“模糊代理人”的崛起。所谓“模糊地带代理人”,指的是那些并非某国官方成员,但在舆论场上主动或被动地为该国利益代言的个人或组织。在本事件中,各国的亲华KOL、反战群体等扮演了中国话语代理人的角色。他们未必与中国有直接联系,却推动了有利于中国的叙事扩散。这种结构有点类似于冷战时期的“和平主义者”客观上为苏联宣传和平主题,只是当下更加自发和去中心化。对于中国来说,这是一种低成本高收益的软实力延伸:无需发动官方宣传机器,只要其立场和行动契合国际正义潮流,自然会有盟友为其鼓与呼。可以预见,未来在其他议题上(如反对单极霸权、提倡南南合作等),也可能出现类似的“话语代理”现象,替代中国发声。

再次,此事件也给西方主导的话语体系带来冲击。传统上,国际舆论叙事权多被欧美媒体掌控,但如今来自全球南方的声音、草根社交媒体的力量正在重构舆论生态。“中国空投加沙”虽然是个假消息,却反映了一种真实趋势:全球舆论场的多极化。当非西方国家采取某种符合普世价值(如人道主义)的行动时,即便西方媒体不报道,草根网络也会自发放大,甚至不惜“创造”故事来满足心理需求。这对西方来说是个警示——他们不再垄断道义评判标准,新的话语联盟正在形成。这种联盟松散却有凝聚力,能够穿透传统媒体的过滤,将某种叙事直接推向大众心理。这或将影响未来国际事件的话语走向:中国及其支持者的话语能见度将提高,而西方声音的相对权威性被削弱。

最后,需要强调的是,“话语代理结构”的出现并不等于中国可以完全撒手不管。此次事件虽给中国赢得一定口碑,但基础是中国本身对巴勒斯坦确有援助行动和道义声援。如果纯属子虚乌有的宣传,代理人也难持续奏效。因此这结构更多是锦上添花而非无中生有。中国在国际事务中的实际作为,仍是决定其话语软实力的根本。不过,可以预见未来中国会善加运用这种间接传播的契机:通过务实行动赢得口碑,让第三方自发讲好中国故事,而官方保持克制以增信释疑。这种官方与民间、国内与国外互动的新模式,或将成为中国提升全球舆论影响力的有力补充。

小结

“海外KOL热传中国军机空投加沙物资”这一现象表面上源于一段剪辑造假的视频,但深层次反映出当前国际舆论生态和认知战的新动态。视频本身经证实为拼接误导,无直接可靠来源,中国并未真的实施空投加沙的行动。但众多海外意见领袖出于各自立场和利益,对其推波助澜,使之成为一时热点。广大受众因情感共鸣而趋向相信,在跨语言圈层中掀起了传播浪潮。中国官方对此既未参与炒作也未明确认领,体现出审慎克制的态度,背后包含战略考量。在传播链的另一端,第三方势力和模因结构的作用不容忽视,它们借力打力,将此内容融入更宏大的反美反以叙事,客观上为中国塑造了道义形象。综上所述,这一事件昭示着国际话语权博弈出现新特征:中国的形象和立场,正越来越多地通过“他者”之口在全球舆论场回响。这既有机遇,也有挑战——如何引导真相不被情绪淹没,同时善用民间力量讲好真实的中国故事,是未来需要思考的重要课题。

参考资料:

- 【10】搜狐新闻. (2024). 全是假的,“运20向加沙空投物资”视频搬运的是美国C-17运输机

- 【16】星洲日报·求真栏目. (2024). 仅陆路方式运送 中国没空投物资援巴

- 【20】MyGoPen谣言澄清. (2024). 【错误】网传中国空投物资援助加萨影片?挪用无关影片!中国以陆路方式运输

- 【24】RTVE Verifica (西班牙). (2025). No son aviones chinos lanzando ayuda a Gaza, es falso

- 【27】RTVE Verifica (西班牙). (2025). No son aviones chinos…

- 【22】Semana (哥伦比亚). (2025). ¿Petro publicó una fake news desde China?…

- 【23】Semana (哥伦比亚). (2025). ¿Petro publicó una fake news…

- 【31】ColombiaCheck (哥伦比亚). (2024). Video difundido por Petro no muestra envío de provisiones aéreas de China a Palestina

- 【30】Newtral (西班牙). (2025). No hay pruebas de que este vídeo muestre ayuda china a Gaza

- 【38】Estadão Verifica (巴西). (2024). Postagem tira vídeos de contexto para afirmar que China desafiou Israel com ajuda aérea a Gaza

- 【1】Fact Crescendo Sri Lanka. (2024). The Video Alleges China Air-Dropped Food To Palestinians Is Misleading

- 【34】Al Alam News (伊朗). (2024). * سقوط صناديق مساعدات على رؤوس أهالی غزه… * (报道加沙空投事故)