「朝焼けの町を目指して」)(第2章)

[第 2 章] — 傷心の地

2015年、夏。

「俺たち、仲直りしちゃだめ?」

大体イメージはついているけど、これを聞いたら唖然失笑する様子。もうとっくに思いついているだろう。この俺がいつかこうして復活を懇願するのを。

「一旦、落ち着きましょう?あんたねー」

電話の向こう、彼女(あいつ)の声はいかにも冷静沈着。

「俺は冷静だよ!マジで!」

話の途中だけど、思わず彼女を遮って、動揺だけが声に出ちゃっている。

「いえ、真面目に考えてみな?前回もね、『もう別れよう』って言いに来た時、あんたも冷静だって言うから、ごめんね、真に受けちゃうわ。」

また、あのいかにも冷静な口調だ。

「いや、でもマジでー」

本当はもうちょっと足掻きたかったけど、彼女の言ってることは事実だから、俺には言い返す術何ひとつなかった。

「言ったよね?遠距離は大変だよーって、ちゃんと考えてねーって。あんたも承知してるよね?結局真っ先に後悔したのもあんただし、違う?」

「(沈黙)うん。」

わかった、もうこの際何を言ったって無駄だってことを。

「じゃ、そういうことで。」

彼女の小さな溜息が聞こえた。

「(沈黙)ああ。」

もう、「ああ」としか、言の葉が見つからず、ただただ、為す術もなく、ぽかんとしてこの最初から失敗する運命が決まっている、挽回のための電話が、自分の手でやらかすことについて、自分の不器用を責めた。

「バイバイ。(ガチャン、プー、プー、プー)」

あれ以来、俺は確信した、もう後戻りができないってことを。ただ、俺は平気を装った。俺は相変わらず彼女とSNSで無理にでもネタを拵えて、俺の、もしくは彼女の日常を共有しあった。まるで、まだこうしていられたら、俺は完全に彼女を失った訳じゃないのように。

そうだな、俺は今でも自分が失恋した事実を受け入れられずじまいでいる。こういう関係は卒業後であろうが入社したばっかで残業地獄で死にかけたあの2年間であろうが関係なく続いた、そう、俺が前回上海に行った時まではな。

2019年、春

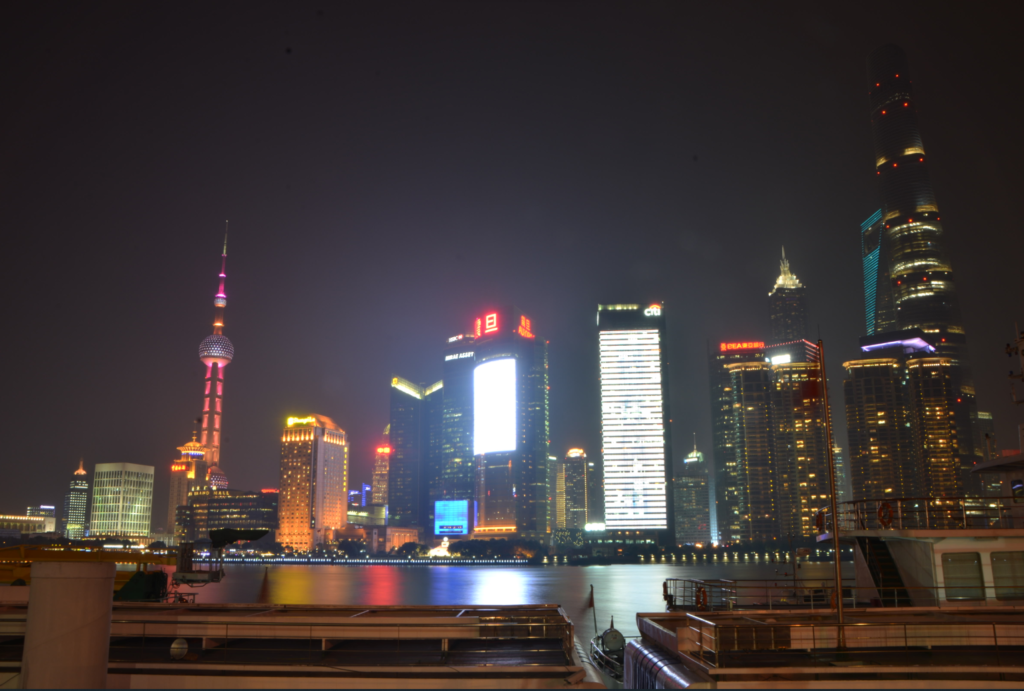

前回プロジェクトが納めてから、ちょっと間が出来たので、会社のほうに消化しそびれた有休を使うって言って、ついでに上海も寄って旧友と会う。もしかしたら、また彼女と会えるかもしれない。

「あの、上海で明後日まで滞在するけど、本当に一度でいいから会えないの?」

「前に言ったっけ?実は、あたし、彼と届け出てるの・・・」

俺はぽかんと携帯の画面に表示されている彼女から送られてきたテキストを眺めた。これらの字、全部知ってるけど、こいつらが集って文になると、かえってわからなくなった。否、これ、何を意味するかは無論わかるはずにしてわかるべきだけど、脳内のどっかで、ある意識が、ある種強い思念が、ヒステリーに近いやり方で、何回も何回も俺の理性的思考で得た答えが最終的に脳の中枢に届くのを邪魔する。俺も何回も何回もこの一通のメッセージを読み返した。チャット画面で、ちらっと相手が入力中と表示されたが、すぐに消えた。気が付いた時、涙があふれだすのが止まらなくて、何でか分からないが、指を画面のキーボードに乗せて何か入力しようとしたけど、涙が画面を濡らしたせいで叶わなかった。

おめでとう!ハニー!

おめでとうぉー!!

クソっ!何で効かないんだこのクソ携帯がぁー!くそぉおー-!!!

おめでとう!!!!!

喜べないのか?いや喜ぶべきっしょよ!いー---や、もう俺たちは終わってる、だから俺はぁー、身の程をわきまえている大人としてー、俺は、祝福をささげるべきだよおおお!

俺のすべきことだよ。だから俺は画面についている涙を拭いた。

「おめでとう、もう連絡するのをやめよう」

このメッセージを送ったら、あとから何通かメッセージが返ってきたけど、もう見るのをやめた。自分の感情が抑えきれないのを恐れていたから。携帯を充電スタンドにセットして、ホテルのベッドで大の字になって、テレビの音量を上げて、そうやって自分の取り乱した気持ちから逃げようとしたけど、失敗した。考えてみた。過去、俺たちの出会い、アプローチ、告白、付き合い、喧嘩、別れ、仲直り、また喧嘩、また別れ、また仲直り。思い出は昨日のように鮮やかなのに、今この時になって、ただの「思い出」になって、禁忌の過去にすらなって、俺の、そして彼女の、来たるべき、幸せな未来を阻害する、触れてはいけないタブーになった。俺は自分にもう考えるのをやめようと言い続けたけど、思いの制御が効かなくて、あの甘くてほろ苦い過去が強烈な酒が喉を通ったかように襲う。俺は寝ることを試みたが、どうやっても寝れなかった。感傷的な空気が四方八方から囲ってきて、ホテルのありゃしない防音壁を突き抜けて、テレビのあのちっぽけな音を遮って、あれは、壊れたエアコンの存在も忘れられるぐらい強烈なものだった。

もうここには居られないな。

脳内の声が大きくなるのにつれて、携帯を持ち上げて、午後発の新幹線チケットを買った。友達が引き留めるのも構わずに荷物をまとめて、いち早く上海の旅を終わらせ、俺たちが出会ったあの小さな町に戻った。それからどうやって実家に帰られて自分のベッドで横になったかは覚えちゃいないが、きっとみっともない姿だったに違いない。

ここから数日、俺は出かけることを試そうにも、結局毎回俺のメンタルが先に崩れてそこで終了になった。

林業管理局の横の、夏になると満開のアサガオが両端を挟む道路を歩くと、あの夏で、司ちゃんのセーラー服を着た彼女が、 「えいやっ!」って言って、俺の背中に乗って甘えてきて、よろけて危うく転びそうになったけど。幸いなんとか立ち直って、それからおんぶしたまま彼女をうちまで送った時のことを思い出す。耳元には彼女の声が聞こえる、「重いって言うなよ」って。これがたまにという程度だったらまだしも、どうも俺の症状はこの程度では済まなかったようだ。

俺たちの母校を通ると、思い出すのだ。彼女にアプローチをかけてた頃、夜の自習で、親友の携帯を借りて、こっそり彼女とQQでチャットをしてたってことと。ある日、風紀委員が出欠をとるのに教室に来る前、こっそりと教室を抜け出して、校内駐輪場から自転車を取り出して、校門を強行突破して、彼女が所在するネカフェに飛び込んだことと。俺が挙動不審で彼女のクラスまで忍び込んで呼び出そうとしたこと、或いは、時々放送部の応援のために呼ばれた彼女と一緒に放送室に行って、そこで放送部の女子たちにいじられながら、笑うのを堪えながら、放送内容を読み上げる姿を横で見てたことと。或いは、ある時、俺たちが喧嘩して分かれる寸前だった時、廊下で偶然出合い頭に、彼女がわざと「フン!」って言って行った時、俺も意地張って「フン!」で返したことを。

彼女が昔住んでた団地を通った時、通学してた頃、毎日の朝と昼登校する際に、俺はいつもエントランスで待ってて、彼女がやっと姿を見せた時、俺に気を遣いながらも、ちょっぴりあざとさを込めて、「待たせちゃった、怒ってない?」「ないよ」「怒ったー」「ねぇよ、俺の思考をレイプするな」「あんたなんかレイプしてないよーん、うっふふ」「くそー、待ってぃ!」そしてじゃれ合いながら学校を向かう場面を思い出す。

賑わう商店街に来て、入り口付近のフードコートを通ると、放課後俺たちはよくここに来ていたと思い出す。夜の自習の前によくここで串揚げとかのジャンキーなものを食べていた。彼女はいつも油揚げや、イカの足などを注文して、あとは大将からいつもティッシュと香辛料を多めにもらっていた。ある時、ここに来て座ってすぐに、売店のスピーカーから飛輪海の「只对你有感觉(君だけに夢中)」っていう曲が流れてきて、ちょうどあの部分の歌詞が流れてて、その時俺たちは目があった。彼女はきっと俺が今何を思ったかを知っている、俺も然りと。二人でヘラヘラしてる。商店街にある西洋料理店があって、そこのテナントは何回か入れ替わってるけど、あるシーンだけは今でもはっきりと覚えている。ある時、俺の誕生日を祝うために、特別にメイド服を着てて、誕生日ケーキを両手で持って、「御主人様、お誕生日おめでとうございまーすぅ」って言ったシーン。

気がついた時、もう会計を済ましている。俺の手には何缶かのビールとジャンクフードが入った買い物袋がぶら下がっている。しかし何歩か歩き出して、冷静に考えてみたけど、やっぱ自分の体を傷つけるのはよろしくない。傷を負ったら、結局は自分で癒やすしかないからだ。わかっているつもりだが、最寄りのゴミ箱に近づくと、脳内でかつての甘い思い出が声を増して、俺の耳が持っていかれるぐらいに。だから俺は走り出して、家に引き返した。

あの晩の記憶は、ひたすら口の中に酒を流し込んだのと、航空会社の公式サイトを開いて航空券の復路を前倒ししたところで途切れている。この悲しみで俺を溺れ死にしてくれような場所はもう沢山だ。翌日、俺は充血した目で家族に一声かけて、広州へ発った。広州での2日間も散々だった。昼はホテルで爆睡し、夜は誰かを誘って飲みに行って、もう飲めないってなったらホテルに戻る。何でそうしたかというと、気付いたんだ、広州に居ても結局は、今どれ程大事なものを失ったかを、促されつづけるだけだ。

実家に帰った時と同じように、思い出のフラッシュバックみたいな症状は広州でも同じように現れた。ゲーセンに行ったら前にもここでデートしてDDRやってたなーって思い出すし、メシに行ったら、レストランの外で番号札とって順番待ちしてる時に彼女がずーといたずらしてくるのを思い出すし、飲みに行ったら、アルコールが入ってる時さえも、二人で飲んだ時彼女の男勝りぷりや、彼女がよく自分のことを「中身がおっさんの幼女」って自称することなどを思い出す。寝ても覚めても、彼女のことしかなくて、半分酔ってで半分覚めている時でしか、廉価版の痛み止めみたいな効き目がやっと得られる。

飛行機は離陸し、雲を突き破る。広州は既に雲の下にあって、遠くなりつつある。祖国の海岸線もいよいよ俺から離れていって、俺が大事にしようとするのも、結局失ってしまったものたちは、やがて遠くへ消えた。飛行機が羽田に着陸し、機内から出て搭乗ブリッジに入った瞬間、電波が入った携帯に仕事のメールやデータが受信されてから、俺は多分体中の何かを殺したか、或いは寝かせたかのように、仕事に没頭した。もう、迷いは、一切ない。