2025年7月異常高温・極端少雨の農林水産業への影響と社会脆弱性 – リスク評価と対応策

※本記事は生成AIを活用して作成されており、筆者は基本的な事実確認を行ったものの、100%の正確性を保証するものではありません。あくまで参考資料としてご覧ください。画像はネット上のものを使用しております。万が一著作権を侵害している場合は、ご連絡いただければ速やかに対応いたします。

はじめに:記録的高温と少雨の発生メカニズムと海洋・台風との関連

2025年夏、日本は観測史上例を見ないレベルの高温と雨不足に見舞われました。気象庁によれば、北日本・東日本・西日本では6月中旬から高温傾向が続き、7月上旬の平均気温は平年を約4℃も上回り、1946年の統計開始以来で7月上旬として過去最高を記録しましたtenki.jp。とりわけ7月上旬は全国的に「記録的な高温」となり、今後も1ヶ月程度は高温状態が続く見通しとされましたtenki.jp。一方、降水量は著しく不足し、梅雨時にも関わらず日本海側を中心に極端な少雨状態となりました。7月上旬の降水量平年比は、東日本日本海側でわずか6%、西日本日本海側では3%に留まり、これも統計開始以来もっとも少ない記録的少雨でしたtenki.jp。例えば新潟県の7月(6月25日〜7月24日)降水量は合計10.0mmで平年の4%という異常な少雨となり、山形県でも14.5mm(平年比8%)に過ぎませんでしたjacom.or.jp。実際、新潟県佐渡では6月22日以降「一滴も雨が降っていない」状態が続き、水田は完全に干上がる事態となっていますjacom.or.jp。

この異常気象の背景には、大気と海洋の複合的な要因、いわゆる「ダブル高気圧」の強まりが指摘されています。例年であれば7月中旬以降に勢力を増す太平洋高気圧が、今年は6月下旬から記録的な強さで日本付近を覆いましたagriweb.jp。日本の南海上の海面水温が春から既に高く、活発な積乱雲が発生した結果、その下降気流が太平洋高気圧を強化したとされています。同時にインド洋方面の海面水温上昇に伴い上空のチベット高気圧も強化されましたagriweb.jp。この太平洋高気圧+チベット高気圧という二つの高気圧の異常発達によって、梅雨前線は平年より極端に早く北へ退き、西日本では6月27日に一斉に梅雨明けが発表される異例の展開となりましたagriweb.jpagriweb.jp。九州北部・中国・四国・近畿では梅雨明けが記録的な早さで、梅雨期間自体も過去最短を更新する地域が出ていますagriweb.jp。このように大気循環の変化(ダブル高気圧)と海洋の高温化が相まって、2025年7月は「猛暑列島」と化したのです。

一方、例年梅雨明け後に一時的に戻り梅雨(梅雨の中休み後に再び大雨となる現象)が発生することがありますが、今年は太平洋高気圧とチベット高気圧の勢力があまりに強く、各地で戻り梅雨の兆候すらほとんど見られませんでしたagriweb.jp。このため7月後半に至るまでまとまった雨が降らず、水不足が深刻化しました。実際、気象庁は7月25日に「北・東・西日本の長期間の高温と少雨に関する全般気象情報(第2号)」を発表し、「北・東・西日本の日本海側を中心に6月下旬から記録的な少雨が続いており、今後10日程度は少雨状態が続く見込み」と警告していますjacom.or.jp。この情報では、農作物や家畜への影響、熱中症への注意など健康管理にも十分留意するよう呼びかけられましたjacom.or.jp。

海洋の状況を見ると、日本近海の海面水温(SST)は近年急激に上昇しており、特に北日本沖で顕著です。東北大学の研究によれば、2023年以降、三陸沖の海面水温は平年より約6℃も高い状態が続いており、2024年5月には水深400m付近まで水温が10℃以上高い異常が観測されましたjopf.jp。これは世界の海の中でも最大級の上昇幅であり、まさに日本近海は地球でも突出した海洋熱波状態にあるといえますsdgs.yahoo.co.jp。暖かな海は大気中へ膨大な熱と水蒸気を供給し、上述した高気圧を一層強化するとともに、台風の発生や進路にも影響します。今年は台風第1号の発生が6月にずれ込む遅さでしたが、その後7月には台風発生数が平年を上回るペースとなりましたjwa.or.jp。しかし強い高気圧に阻まれる形で、台風は日本の主な降雨不足地域には雨をもたらさず、西日本や東日本日本海側の渇水解消には寄与しない経路が多かったと推測されます。7月中旬以降、沖縄付近には台風が接近しましたがnews.tv-asahi.co.jp、本州の猛暑と少雨のパターンは崩れないままでした。皮肉にも、例年であれば夏の台風がもたらす降雨が「恵みの雨」となり得るところ、今年は高温乾燥の気象パターンが勝り、少雨状態が長期化したのです。

また、この海洋高温は日本周辺の生態系にも異変を起こしています。例えば東北~北海道沖では黒潮の異常な北上が起きており、2024年春には黒潮続流が青森県沖にまで達しましたjopf.jp。この影響で三陸沖の冷たい親潮水域に暖かい海水が大量に流入し、従来冷水域に生息していた水産資源に打撃を与えています。後述するように、昆布など冷水を好む海藻の不作や、本来温暖な海に棲む魚種の北上など、**海の中の「異常気象」**も進行しています。

異常気象下の病虫害・畜産疾病:発生動向と気象との因果関係

猛暑と雨不足は、農作物の生育環境を過酷にし、病害虫の発生様式にも変化を及ぼします。まず植物病害については、一般に多湿環境で広がるカビや細菌性の病気は、今年のように空梅雨で乾燥した地域では発生が抑制される傾向があります。しかし一方で、高温条件は植物自体を弱らせ、高温性の病原菌(例:青枯病菌など)やウイルス病を媒介する昆虫の繁殖を助長する可能性があります。また、雨が少ないことで農地や周辺植生に殺菌効果をもたらす天然の洗浄作用が減り、潜在的な病原菌が残存しやすいとも考えられます。そのため、一見「雨が少ない=病気が減る」と単純には言えず、むしろ高温ストレスで抵抗力が落ちた作物に病害が発生すれば被害は深刻化し得る状況です。現に農業現場では「今年の梅雨と夏も暑く多湿傾向が出ているので病虫害対策の検討が必要」と指摘されておりagriweb.jp、異常高温下での防除が重要課題となっています。

病害以上に顕著なのが害虫(昆虫類)の大量発生リスクです。温暖化の進行で、日本では熱帯性の害虫の分布北上や越冬増加が指摘されています。今年も冬から春にかけて気温が高めに推移したため、多くの害虫が平年より早い時期から活発化していましたagriweb.jp。特に果樹カメムシ類(チャバネアオカメムシ等)は暖冬・猛暑で繁殖期が長引き、梅雨明け後に果実を吸汁して品質を落とす被害が懸念されていますagriweb.jp。実際、広島など果樹地帯では例年夏に果樹に被害を与えるカメムシについて、早い段階から注意喚起がなされていますagriweb.jp。また、高温乾燥条件を好むハダニ類やアブラムシ類も大発生しやすく、葉物野菜や豆類への被害が増える恐れがあります。雨が少ない年はこれらの微小害虫が雨で流されることもなく繁殖しやすいため、防除に特段の注意が必要です。総じて、**「異常な暑さから病虫害も毎年のように発生」**する傾向が年々強まっておりagriweb.jp、2025年夏も例外ではありません。

畜産分野でも、極端な暑さは動物の健康と疾病発生に直結します。まず目立つのは家畜の熱ストレスです。牛や豚、鶏といった家畜は適温範囲を超える暑さに曝されると免疫力が低下し、疾病への抵抗力が弱まります。乳牛では暑熱環境で採食量が減少し、乳量の低下や繁殖成績の悪化が古くから知られていますagriweb.jp。今年の北海道でも、連日の猛暑により乳牛がばててしまい乳量が減る酪農被害が生じていますhokkaido-np.co.jp。また高温多湿は乳牛の乳房炎、豚の呼吸器病などの罹患率を高める恐れもあります。実際、2023年の酷暑時には養豚場で豚熱(CSF)ワクチン接種済みの豚にも健康不調が報告されるなど、暑さに伴うストレスが疾病誘因となり得ることが指摘されました(※2025年時点、国内でアフリカ豚熱の発生は報告なし)。さらに暑さは病原体や媒介昆虫の繁殖にも影響します。例えば家畜伝染病を媒介するヌカカ(蚊に似た虫)やダニは高温下で個体数が増えやすく、牛のウイルス病である牛海綿状脳症やブルータング等のリスクを高める可能性があります。養鶏分野では、鶏が熱で弱ることで大腸菌症など二次感染が起きやすくなったり、雛へのワクチン効果が落ちたりすることが懸念されます。猛暑下では鶏卵の産卵数減少や孵化率低下も報告されており、畜産業全体で「暑さによる慢性的健康被害」が拡大しかねません。

このように、異常高温と降雨異常は作物から家畜まで多方面の生物ストレスとなり、病害虫や畜産疾病の発生条件を変化させています。農水省も「農作物や家畜の健康管理に十分注意するように」と繰り返し呼びかけていますjacom.or.jp。生産現場では高温少雨下での新たな防除体系づくりが急務であり、防除資材の散布タイミング調整や耐暑性品種・品種の導入、ワクチンや消毒の強化など、異常気象を前提とした総合的なリスク管理が求められています。

農産物・水産物・畜産物の価格・供給への影響

農作物(農産物):2025年7月の異常気象は、日本の農産物市場にも波及し始めています。まず野菜について、生育期間中の極端な高温・干ばつは収量低下や品質劣化を招き、出荷量減少→価格高騰につながる恐れがあります。実際に北海道では主要な露地野菜である玉ネギが猛暑で肥大せず小玉傾向となり、形状不良も出ていますhokkaido-np.co.jp。このままでは収穫量減少は避けられず、玉ネギ価格の上昇とそれに伴う家庭の負担増が懸念されています。また小麦も登熟期の高温で粒が痩せるなど品質低下が見られましたhokkaido-np.co.jp。高温下ではコメについても「白未熟粒」が増えて一等米比率が下がることが知られておりagriweb.jp、今年の新米品質にも影響が及ぶ可能性があります。梅雨明け後の日照りで水稲の登熟期に深刻な水不足が起きており、新潟では水田のひび割れや稲の一部枯死まで発生していますjacom.or.jp。このままでは米の収量・品質低下は避けられず、令和7年産米価への影響も懸念されます。

農業用水が途絶え、地割れが生じた新潟県上越市安塚区の水田(土壌乾燥により表面がひび割れ、稲の根が露出している)。右は同市清里区で枯れ始めた稲。いずれも7月下旬に撮影されたものjacom.or.jp。このような深刻な旱魃状態は、水稲の減収だけでなく品質低下(粒張り不良や白濁粒の増加)を招き、ひいては秋以降のコメ価格上昇要因となる。地域によっては収穫放棄に追い込まれる圃場も出かねない状況である。

野菜類では、生育不良や高温障害から価格高騰の兆候が既に見えています。例えば葉茎菜類のホウレンソウやニラは暑さに弱く、7月下旬には「仕入れ価格が平年より50円以上高い」といった報道もなされていますyoutube.com。雨不足も重なった葉物野菜の品薄で、夏場の青菜価格が上昇し始めているのです。果菜類ではトマトが高温で実割れや着色不良を起こし、一時的に価格が上がりましたが(7月前半に高騰)中旬以降は出荷調整もあり下落に転じる見込みとの専門家見解もありますweathernews.jp。ただし、今後も気温変動次第で価格が乱高下するリスクは残ります。夏野菜の代表ナスやキュウリは比較的高温に強い作型ですが、それでも日焼け果(実が直射日光で焼ける障害)や奇形果の発生が報告されており、生産者は遮光や適期収穫に追われています。2013年の酷暑年にはトマトが日焼けで極端な品薄となり高値が長期間続いた例がありagriweb.jp、今年も同様の青果相場高騰の長期化が懸念されます。実際、JAなどによればレタスやキャベツといった高原野菜は7月時点では概ね順調でしたが、8月以降に高温障害が顕在化すれば一気に品薄になるリスクがあります。さらに水不足によるかん水制限で、スイカやメロン等果実類で糖度低下や玉伸び不足が出る可能性もあります。総合すると、2025年夏の異常気象は様々な農産物の供給不安と価格上昇圧力となって現れており、特に天候の影響を受けやすい野菜・果物で家計負担を増大させる恐れがあります。

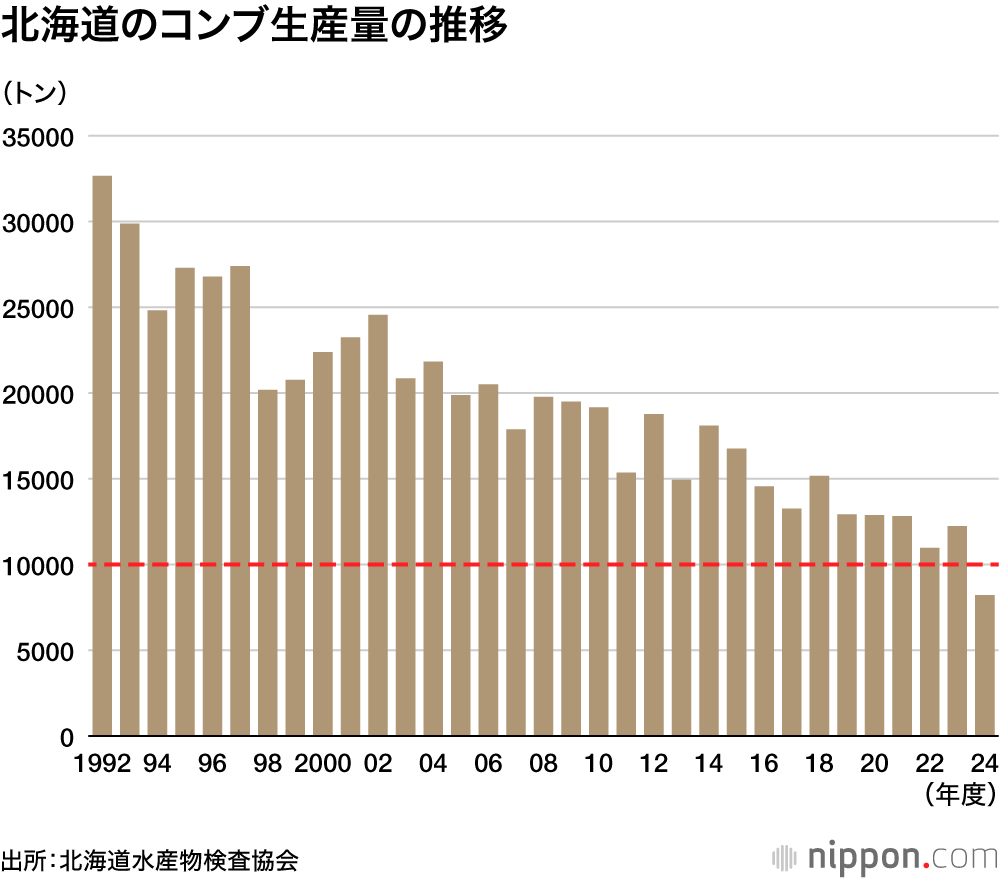

水産物(漁業・養殖):海でも「異常高温」は大きな影響を及ぼしています。まず天然漁業では、魚種の分布域の変化と漁獲不振が顕著です。海水温の上昇に伴い、冷水を好む魚介類が北方や深場へ逃れる一方、暖水性の魚が北上してきています。例えば三陸沖ではここ数年サンマやサケの漁獲量減少が問題化していましたが、2023年以降は従来東北では見られなかった南方系の魚(例:テンジクダイやミナミクルマダイ)が宮城県で初めて獲れるなど、魚種交替が進んでいますjopf.jpjopf.jp。水温が平年を6℃も上回るような海では餌プランクトンの分布も変わり、サンマが沿岸に来なくなったり、イカが深場に逃げたりするため、伝統的な漁が成り立たなくなりつつあります。また沿岸生態系では、北海道~東北の昆布をはじめとする海藻類が高水温で壊滅的被害を受けています。北海道羅臼町では2023年秋、沿岸の海面水温が25℃にも達し、漁業者が「経験したことのない高水温だ」と驚く事態となりましたnippon.com。昆布は冷水性の海藻で、水温が高すぎると「根腐れ」を起こして成長できませんnippon.com。このため羅臼では養殖コンブの収穫量が平年の5割~8割減という深刻な打撃となりnippon.com、天然コンブも含め北海道全域で近年不漁傾向が続いています。北海道産コンブの生産量はこの30年で約3分の1に激減し、2024年度にはついに1万トンを割り込みましたnippon.com。温暖化による海水温上昇が主因と指摘されておりnippon.com、このままでは一部の昆布種は将来的に日本から消滅する可能性すら高いと試算されていますnippon.com。

棒グラフは北海道全域の昆布(水産物検査協会データ)。1990年代初頭には年間3万トン以上あった生産量が、温暖化や海況変動により年々減少し、2024年度には約8千トン(赤線は1万トンの目安)にまで落ち込んでいるnippon.com。昆布は日本の「出汁文化」を支える重要資源であり、その不漁は漁業者の生計だけでなく食品産業や家庭の食卓にも影響を及ぼす。

このように漁業では漁獲物の質的・量的な変化が起きており、結果として市場価格の変動や供給構造の脆弱化を招いています。秋刀魚(サンマ)やスルメイカなど、日本人に馴染み深い魚ほど不漁で高値が常態化しつつあります。2023年にはサンマの店頭価格が1尾数百円に跳ね上がりニュースとなりましたが、2025年も水温上昇で回遊経路が変わったままなら記録的凶作・価格高騰の恐れがあります。一方でマグロやブリなどは暖水を追って勢力圏を拡大していますが、これら大型魚は漁獲枠の国際規制や燃油高騰の中で安定供給には課題があります。また、出荷できる魚種が変われば市場での評価が定まらず価格が乱高下する懸念もあります。例えば急に獲れるようになった南方系魚は消費者に馴染みが薄く最初は安値になるかもしれませんが、漁獲対象の転換が進めば従来の魚より高値で取引されるケースもあり得ます。いずれにせよ、海の異変は「魚離れ」や食文化の変容まで引き起こしかねない要因であり、その経済波及は無視できません。

水産養殖業もまた、高水温の逆風に晒されています。沿岸の養殖魚では、夏季の海水温が摂餌や成長に適した範囲を超える頻度が増しています。宮城県で盛んなギンザケ(銀鮭)養殖では、ここ数年夏場に魚の大量斃死や病気発生が問題となりました。水温上昇で魚の抵抗力が落ちたところに細菌感染などが重なったためで、生産者は止むを得ず出荷時期の前倒しや稚魚の導入遅らせによる対処を行っています。今期(2025年3~7月)の宮城産養殖銀鮭の生産量は前期比+12%の約1万4500トンと見込まれていますが、依然4年前より低水準に留まっており、高水温の影響で過去最も遅く稚魚を池入れしたことなどが響いていますminato-yamaguchi.co.jp。また養殖業界では、高水温に伴う赤潮の発生も大きなリスクです。近年、九州西岸や瀬戸内海で夏〜秋にかけて大規模な有害プランクトン繁殖(赤潮)による魚介類の大量死が頻発しています。2021年秋の鹿児島・長崎沖赤潮ではブリやマダイ養殖業者が甚大な損害を受けましたが、海洋熱波はこうしたプランクトン異常増殖を促し得ます。2025年夏も、日本海側などで高水温と海水停滞が続けば赤潮注意報の発令が予想され、養殖真鯛やハマチ等への警戒が必要です。

水産物の価格面では、国内不漁の補填として輸入依存が高まる傾向が強まっています。サケ・マス類やウナギ、マグロなど、国産が減った分を海外から調達せざるを得ず、結果として価格高騰や為替・国際情勢の影響を受けやすくなっています。例えば秋サケはここ数年ロシアや米国からの輸入比率が上昇し、国産はシェア低下の一途ですが、世界的な異常気象で海外生産も不安定化すると輸入価格が吊り上がる懸念があります。食卓の魚離れと価格高はすでに社会問題化していますが、この夏の異常気象はその流れに拍車をかける可能性があります。魚介類は天候の影響を特に強く受ける食品カテゴリーであり、地球規模の気候変動と連動した長期的な供給リスクにさらされていると言えるでしょう。

畜産物(畜産品):畜産分野では、生産量に気象の影響が出るまで多少タイムラグがありますが、既にいくつかの兆候が出始めています。まず生乳(牛乳)生産に関して、猛暑による乳牛の採食量減少・搾乳量減は避けられません。今年7月、北海道では例年涼しい道東地域まで35℃近い酷暑となり、乳牛がばてて乳量が落ちていますhokkaido-np.co.jp。このまま高温が続けば酪農生産量全体の落ち込みにつながり、ただでさえ供給逼迫でバター等の需給がタイトな乳製品市場に影響する可能性があります。また繁殖障害も深刻で、夏に受胎率が低下した牛群は翌春の分娩頭数減少=生産減を招くため、影響が後々まで尾を引きます。牛肉については短期的には在庫肥育牛の出荷時期調整で吸収できるかもしれませんが、子牛市場では暑さで発育が遅れるなど影響が懸念されます。さらに飼料作物の不作(牧草やデントコーンが雨不足で育たない)により、酪農・肉牛農家は輸入飼料への依存を高めざるを得ず、生産コスト増が価格に転嫁される可能性もあります。

養鶏業界では、すでに鶏卵価格が高止まりしています。これは近年の鳥インフルエンザ被害で産鶏数が減ったことが主因ですが、高温も鶏の産卵率低下を招く一因です。7月後半から関東以西で連日35℃超の酷暑となり、多くの養鶏場で冷房・送風機のフル稼働が続いています。それでも鶏舎内温度が下がりきらず鶏にストレスがかかれば、秋口以降の卵生産量に影響が出るでしょう。豚肉についても、暑熱ストレスで飼育効率が落ち出荷日齢が延びるなど、生産性低下が懸念されます。ただし、畜産物価格は穀物相場や疾病流行など他要因にも左右されるため、気象との直接的な因果を測るのは難しい面があります。今年に限って言えば、家畜伝染病の大流行は起きていないため、畜産物の市場価格への影響は今のところ農産・水産に比べ小さいと考えられます。しかし前述のように生乳生産が落ち込めば牛乳・乳製品価格の上昇につながりかねず、そうなれば学校給食や加工食品原料への波及もあり得ます。政府・農協は需給動向を注視し、必要に応じ飼料価格高騰対策や輸入調整などの措置を講じる準備が必要です。

総じて、農・水・畜産物すべての領域で異常気象による供給ショックの兆候が見られます。農産物では野菜高騰・コメ品質低下、水産物では不漁・輸入増、畜産物では生産性低下とコスト増がそれぞれ進行中です。これらは家計の食料支出を押し上げる要因となり、後述する脆弱世帯の食生活にも深刻な影響を及ぼします。

多子世帯・脆弱世帯における「食の安全保障」への示唆

上述のような農水産物の供給不安・価格上昇は、日本社会の中でも特に多子世帯(子だくさん家庭)や低所得の脆弱世帯に重い負担を強いると考えられます。これら世帯は食費が家計に占める割合(エンゲル係数)が高く、食料価格の高騰は直ちに生活の圧迫につながります。例えば5人兄弟を抱えるような家庭では、普段から食卓に上る食材の量も多く必要であり、野菜や牛乳、魚などの値上がりは家計を直撃します。すでに近年はコロナ禍以降の物価高で、牛乳や卵、大豆製品など必需的な食品が値上がりし、子育て世帯からは悲鳴が上がっていました。2025年夏の異常気象によるさらなる食料インフレは、そうした世帯の**「食の安全保障」**を一層脅かす懸念があります。

具体的には、野菜高騰で新鮮な野菜を十分買えなくなれば、子どもの栄養バランスが崩れ健康に影響する恐れがあります。果物も値段が上がれば摂取頻度が減り、ビタミン不足が懸念されます。魚の高値もタンパク源の多様性を損ない、偏った食生活につながりかねません。多子世帯では食費節約のため安価な炭水化物や加工食品に偏る傾向が強まる可能性があり、それは将来的な子どもの発育や生活習慣病リスクにも関わります。脆弱世帯(生活保護家庭や一人親家庭、高齢者のみ世帯等)では、もとより限られた収入でやり繰りしている中、食料価格がさらに上がれば日々の食事量を減らす「隠れ飢餓」状態に陥る危険すらあります。

日本の「食の安全保障」というと国家レベルの食料自給率の議論になりがちですが、実際にはこのような家庭レベル・個人レベルの食の確保が極めて重要です。異常気象によって国内農漁業が打撃を受けるとき、そのしわ寄せはまず社会的弱者に及びます。例えば米価上昇局面では、所得の低い世帯ほど安い外国産米や質の低い米に頼らざるを得なくなり、味や栄養で不利益を被ります。また水不足で学校給食の食材調達が滞れば、栄養の偏りや給食費値上げで子どもを抱える家庭に負担がのしかかります。

この状況は、社会のセーフティネットや支援策の重要性を浮き彫りにしています。まず行政・自治体レベルで、子育て世帯や低所得層への食材費補助やクーポン配布などの対策が考えられます。実際、物価高対応策として一部自治体では子ども食堂への補助金拡充や学校給食費の一時無償化などを行っています。2025年の異常気象による食料インフレが深刻化するなら、政府は緊急的にそうした直接支援を検討すべきでしょう。またNPOや地域コミュニティによるフードバンク活動の拡充も有効です。市場に出せない規格外農産物や余剰食品を集めて生活困窮者に届ける取り組みは各地で広がりつつありますが、異常気象時には収穫激減でそもそも提供可能な食品が減る懸念もあります。そのため平時からの備蓄や協力ネットワークづくりが重要になります。

多子世帯への示唆としては、食費負担増に備えて家庭内備蓄や食の工夫も奨励されます。価格高騰が予測される食材(例えば葉物野菜)を家庭菜園で育てる、自家製の保存食(梅干しやピクルス等)で市価に左右されない栄養源を確保する、安価な旬の食材をまとめ買いして冷凍保存する、といった自衛策です。ただ、そうした対応にも限界があります。子どもの多い家庭ほど日々の世話で手一杯であり、庭で野菜を育てる余裕などないかもしれません。またアパート暮らしの都市部家庭では菜園スペースもありません。結局、社会全体で弱者の「食」を下支えする仕組みが重要になるのです。例えば政府の備蓄米や備蓄魚(サンマの冷凍)などを活用し、価格高騰時に市場に放出することで価格安定を図ることも有効でしょう。実際、新潟では渇水による稲作不安に際し政府の備蓄米放出への関心が高まっていますjacom.or.jp。

「食の安全保障」とは単に国の食料在庫ではなく、一人ひとりが健康に生きるための食の確保です。2025年夏の経験は、その脆弱性を浮き彫りにしました。今後、気候変動でこうした極端気象が頻発する可能性を考えると、子どもや高齢者など脆弱な人々が飢えや栄養不足に陥らない仕組みを構築することが喫緊の課題と言えます。それは例えば、「非常時子ども食堂」の常設や、地域単位での共同備蓄庫の整備など、新たな発想のセーフティネットかもしれません。私たちに突きつけられている問いは、「豊かな日本」であっても気候ショック次第で誰もが食に困る事態は起こり得るという現実です。そして、それにどう備えるのかが今まさに試されています。

異常気象下での農業・漁業・畜産業従事者のサバイバル戦略

極端な高温と少雨という厳しい環境下で、農林水産業の現場では懸命なサバイバルが続いています。各分野の従事者が現実的に取り得る適応戦略を見てみましょう。

農業(畑作・稲作):今年のような渇水・猛暑では、まず水の確保と効率利用が死活的に重要です。各地の農家・農協では、限られた水を共同で融通し合う「番水」の強化や井戸水の活用など、工夫を凝らしていますjacom.or.jp。例えば新潟県佐渡のJAでは、用水が来ない天水田(雨頼みの田)に対し、どうしても水が足りない場合は葉面散布肥料をドローンでまいて稲の栄養補給を図るなど、通常とは異なる対応を行っていますjacom.or.jpjacom.or.jp。南魚沼のJAでは、地下水や井戸からポンプアップして農業用水路に注ぐことで一時しのぎをしていますjacom.or.jpjacom.or.jp。上越市では市とJA・土地改良区が一体となって消雪用井戸の開放(冬季に消雪パイプへ水を供給する井戸を夏場に農業用に使う)や、緊急対策としてかん水用ポンプやホースの貸与支援に乗り出しましたjacom.or.jp。こうした「ありとあらゆる水源を引っ張ってくる」努力が各地でなされています。

もちろん、水そのものが全く無ければ打つ手がありません。その場合は作付けの断念や早期刈り取りといった苦渋の選択もあり得ます。例えば旱魃で実入りが期待できない稲は、収穫期前でも緑肥としてすき込む決断をする農家も出るかもしれません。畑作では、高温乾燥で商品価値が落ちた野菜(例えば極端に辛くなった葉物や日焼け果)は、出荷せず圃場で鋤き込むことも検討されます。収量ゼロでも生育途中で止める方が、水や労力をこれ以上無駄にしないという判断です。ただ農家にとって収入が途絶える苦しい決断となるため、行政・JAによる共済金や見舞金の支給が必要になるでしょう。

別の戦略は耐性品種や技術の導入です。高温に強いイネ品種(例えば「あきさかり」など)への切り替えや、乾燥に強い根深野菜への転換も中長期的には考えられます。また、水が不足する場合に備えて圃場にマルチング(敷き藁やビニール)を施し土壌からの蒸発を抑える、遮光ネットで日射を和らげる、といった工夫で被害軽減を図る農家もいます。露地野菜農家の中には「畑に簡易スプリンクラーを設置し、夜間や早朝に自動で散水するシステム」を導入する例も出ています。暑い日中を避け夜間潅水することで蒸発ロスを減らし、水を有効に使う試みですagriweb.jp。また施設園芸では環境制御装置(ミスト噴霧や遮光カーテン)をフル稼働させ、高温障害を抑えています。ただ電気代などコスト増も著しいため、緊急的には国の補助や災害減免措置が必要です。

酪農・畜産:家畜を守る上で最優先は暑さからの防御です。酪農家・畜産農家は牛舎や豚舎に大型扇風機を設置し、可能な限り送風と換気を行っています。併せてスプリンクラーで牛体に散水したり、ミストファンで牛舎内の気化熱冷却を図るなど、暑熱対策設備を総動員しています。北海道では高温に慣れていない牛も多いため、夜間も含め24時間態勢で牛舎内温度を監視し、必要なら深夜でも牛に水浴びさせるなどのケアを行っている酪農家もいます。飼料面では、日中暑い時間帯にはあまり給餌せず、涼しい夜明け前後にまとめて給餌するなど牛が餌を食べやすい工夫をしています。採食量が減る分、配合飼料に嗜好性の高い糖蜜や粉末オリゴ糖を添加して少しでもエネルギー摂取させるといったテクニックも現場では使われます。また、暑さで体力が落ちた牛へのビタミン・電解質補給や、繁殖雌牛への定期的な妊娠検診(早期流産を見逃さないように)など、きめ細かな健康管理も実践されています。

養豚や養鶏でも基本は温度管理の徹底です。養豚場では泥浴びプールや噴霧設備で豚舎内の温度を下げ、鶏舎でも断熱材や強制換気ファンを駆使しています。それでも限界がある場合、飼養密度を一時的に下げる(過密だと熱がこもるため出荷を早めて頭数を減らす)判断もあり得ます。実際、ブロイラー(肉用鶏)では猛暑期に通常よりやや早めに出荷してしまい、鶏舎内を空けて冷ますといった手が取られることがあります。また、畜産農家は家畜用の電解質ドリンクやビタミンサプリメントを備蓄しておき、熱中症の初期症状が見られた個体に飲ませるなどの対応をしています。養鶏では鶏への冷風直当ては嫌いますが、できるだけ鳥にストレスを与えない程度の微風を送ったり、霧吹きで羽に水をかけてやることもあります。

家畜の命に直結する水の確保も重要です。渇水で井戸水位が低下したり上水道が制限される地域では、農家自身が給水車を借りて飲水を運ぶ覚悟も必要になります。自治体によっては畜産農家への緊急給水支援を準備しているところもあるので、そうした制度の活用も検討されます。畜産クラスターや農協単位でタンクを融通し合い、「今日はA牧場に水補給、明日はB牧場」と順繰りで支援するような連携も求められるでしょう。

漁業・水産養殖:海の温度を人為的に下げることはできませんが、漁業者・養殖業者もいくつかのサバイバル戦略を模索しています。まず漁業者に関しては、獲れなくなった魚種に固執せず漁獲対象の転換を図る動きがあります。例えば三陸の沿岸ではサンマが激減した代わりにスルメイカが一定量獲れるようになったため、元々サンマ一本釣りを営んでいた漁師がイカ釣り漁に転業する例が出ています。また温暖化で増えたウニやナマコなど高水温耐性の資源を積極的に活用する動きもあります。北海道では「エゾバフンウニ漁解禁期間を延長して、コンブ不作の穴埋めにする」試みや、逆にウニの食害でコンブが減っている地域ではウニを駆除しコンブ林を守る活動など、状況に応じた対策がとられていますnippon.com。漁協や研究機関は、新来の魚種の市場開拓にも取り組んでいます。宮城では獲れ始めたミナミクルマダイなどを地元料理店と協力して商品化し、「地魚」として消費者にPRする試みがあります。こうした努力で、漁業者が環境変化に適応し生計を立て直す道を探っているのです。

養殖業者にとってのサバイバル策は、主に養殖手法や品種の工夫です。例えば三重県の真珠養殖では高水温でアコヤガイが大量死した経験から、夏場は筏(いかだ)を沖合のより水温の低い海域へ移動させる対策が検討されています。魚類養殖でも、瀬戸内のブリ養殖業者が水温の低い深場に魚が逃げられるよう、生け簀を縦に長いタイプに改良したり、沖縄のマグロ養殖では海水をくみ上げて強制的に生簀内に冷水を注入する試験が行われたりしています。宮城の銀鮭養殖では、高水温期に向けて出荷を早める(魚が大きくなり過ぎる前に出す)ことで死亡リスクを下げる取り組みがなされていますminato-yamaguchi.co.jp。さらに耐暑性の高い種苗の開発も進められています。例えばマダイやヒラメで水温耐性の強い系統を選抜したり、魚類の品種自体を高水温に強い南方種に切り替える(ブリ→シマアジ、銀鮭→ニジマスなど)動きも一部で模索されています。

資金面での備えも重要です。異常高温に起因する養殖被害は「自然災害」と見なされにくく公的支援が限られるケースもあり、養殖業者は民間保険や共済制度でカバーする必要があります。2025年には全国内水面漁協連合会と損保会社の協力で、内水面向けの養殖補償制度に海面養殖用のギンザケ種苗が対象として加えられましたminato-yamaguchi.co.jp。これは養殖銀鮭の大量死リスクに備えた業界の動きで、今後他の養殖魚種にも広がることが期待されます。

いずれの分野でも、共同体での連携がサバイバルの鍵となっています。農家は水利組合やJAを通じて水を融通し合い、畜産農家は農協や地域ネットワークで資料や水、発電機の貸し借りを行い、漁業者は漁協を通じて新漁法の研修や販路開拓を支援してもらうなど、**「助け合い」**が現場を支えています。極端な気象災害の中では、個人の力だけでは限界があり、協同組合組織や地域コミュニティの役割が非常に大きくなります。言い換えれば、共助の仕組みが強い地域ほど生産者の生き残る力も強いわけです。

しかし同時に、生産者自身も限界状況への覚悟を決めなければならない場面があります。例えば、どうしても作物が作れない土地は思い切って転作する、夏の生産を諦め秋冬に経営資源を集中するといった戦略的撤退も時に必要でしょう。また、生業を維持するために副業や収入源の多角化を図る農漁家も増えるかもしれません。実際、最近では農閑期に除雪業を営む農家や、観光ガイドを兼業する漁師などが出てきていますが、これも生計のリスク分散策と言えます。**「異常気象は必ずまた起こる」という前提で、生産者それぞれが経営計画を見直し、投資や借入の慎重化、非常時のシナリオ作りなどに取り組むことが求められています。今回の経験を糧に、技術面でも経営面でもレジリエンス(復元力)**を高めること——それこそが農林水産業に携わる人々の生き残り戦略として不可欠なのです。

行政・自治体・JA・協同組合等の支援体制とその限界

異常気象による農林水産業への被害拡大を前に、国や自治体、農協(JA)、各種協同組合は様々な支援策を打ち出しています。しかしその効果と限界も見えてきました。ここでは主な支援の動きと課題を整理します。

政府(国)の対応:2025年7月末時点で、農林水産省は各地の被害状況の把握に努めつつ、「現段階では広範囲に甚大な影響が出ているわけではない」としながらも「一部では水不足への懸念が相当出ている。農水省として現場の状況をスピード感を持って把握していく」旨を述べていますjacom.or.jp。小泉農相(当時)は7月29日の会見で、渇水被害が今後のコメ収量に直結することに言及し、生産者への支援強化の必要性を認めましたjacom.or.jp。具体策としては、農業共済(NOSAI)の適用範囲を柔軟に解釈し渇水被害にも共済金が下りるよう調整する、灌漑施設緊急整備の予算措置、被災農家向けの営農継続支援金などが検討されています。ただ、国の動きはどうしても後手になりがちで、実質的な救済策が実行されるのは被害確定後(秋以降)になる見通しです。これは農家にとって「その場で役立つ水が欲しい」状況では物足りなく、政府支援が間に合わないとの不満も出ています。

自治体の対応:各県・市町村はより機動的に対策を講じています。例えば新潟県では7月30日、花角知事が記者会見し「市町村や土地改良区など関係団体が実施する農作物への渇水対策を県が支援する」と発表しましたj-times.jp。具体的には、農家が干ばつ被害軽減のため設置・借上げするポンプ車やホース等の費用について、市町村が補助する金額の半額を県が負担する仕組みですj-times.jp。また支援期間は「当面の間」として、必要に応じ延長する柔軟姿勢を示していますj-times.jp。上越市ではさらに踏み込み、農地渇水・高温対策支援金として約1,460万円の独自予算を組み、前述のポンプ燃料費補助や井戸水開放、機材レンタル支援などに充てていますjacom.or.jp。中国地方でも、既に国管理のダムで計画以上の放水を実施したり、県主体で早朝・夜間の取水制限(番水)の調整に乗り出すなど、細かな対応が取られていますjacom.or.jp。鳥取県は7月下旬、予備費1,000万円の緊急投入を決定し、農家が自前でポンプを用意する際の費用補助など渇水対策支援を開始しましたfnn.jp。このように自治体レベルでは、現場に寄り添った機動的支援が実行されています。

JA(農業協同組合):JAグループもまた重要な支援主体です。JAは全国各地で渇水・高温対策の情報提供や物資支援を行っています。例えばJA佐渡では組合員に対し「限られた水を平等に使うための水管理」について指導するとともに、前述のような液肥のドローン散布サービスを提供していますjacom.or.jpjacom.or.jp。JAみなみ魚沼では地域内の井戸・用水状況を調査し、ポンプアップによる水供給が可能なポイントを洗い出して組合員に共有していますjacom.or.jp。またJAは共済(保険)事業も行っているため、農業共済金の早期支払いに向けた動きや、被害調査員を現地に派遣して被害認定を迅速化するなどの対応も取られていますjacom.or.jpjacom.or.jp。JA全農(全国農業協同組合連合会)は、肥料や飼料などの需給にも目を光らせており、特に飼料作物不作による配合飼料需要増に備え追加輸入手配を検討しています。さらにJAは営農指導員を通じて農家のメンタル面も含めサポートしており、「常勤役員が現場を回り被害状況を視察し、懸命に努力する農家を励ましている」という報告もありますjacom.or.jp。このようにJAは地域農業の最前線で組合員を支えていますが、一方で財政・人員の限界も指摘されます。近年の組合員減少でJA経営は厳しく、非常時に十分な資金投入が難しいという側面です。また広域合併が進んだJAでは、管内全域の細かなニーズに対応しきれない場合もあります。例えば遠隔地の小規模農家までポンプや燃料の支援が行き届かない、といった声もあり、支援の偏在が課題となり得ます。

漁業協同組合や林業組合等:漁協は漁業者への情報提供や代替漁の斡旋、共販による価格維持などを通じて支援を行っています。三陸のある漁協では「今期はコンブ不作だがウニ漁に力を入れよう」と組合員に働きかけ、市場とも調整してウニの販売強化策を取っています。また長期的には転業支援(金槌の漁師をエンジニアに再教育する等)も漁協が中心となって検討されています。ただ、水温上昇のような大規模環境変化は漁協の努力だけで対処できるものではなく、国の水産政策レベルでの対応が必要です。現在、漁業者と研究者が連携して全国で海洋環境データを収集・分析する「海洋環境変化対応プロジェクト」が2025年度から本格始動しsakanadia.jp、漁協もこれに協力しています。これは将来的な政策支援策を科学的に裏付けるものですが、現時点の漁業者に直接恩恵が及ぶものではありません。林業分野では今回直接的な影響は小さいものの、協同組合が中心となり山火事防止のパトロール強化(水不足で山火事リスクが高まるため)や苗木の灌水支援などを行っています。しかし林業従事者の高齢化もあり、人手不足で限界があるとの指摘があります。

以上のように、行政・JA・協同組合による多層的な支援体制は機能しつつありますが、その限界も見えています。第一に、自然相手の被害に対しては「打つ手なし」の場面がどうしても存在することです。いくら補助金を積んでも雨を降らせることはできず、渇水の程度によっては被害をゼロにすることは不可能です。支援とは結局、被害の軽減と事後の補填しかできません。例えば新潟県がポンプ購入費補助を行っても、水源が枯渇していれば意味がなく、農家は収穫減の損失を被ります。その損失を農業共済や見舞金で補填するとしても、100%カバーできるわけではなく、多くの農家が減収に苦しむのは避けられません。

第二に、支援のタイミング・スピードの問題です。今回のような急激な天候事変では、支援が後追いになる傾向があります。例えば県の補助金が決定する頃には既に稲は枯れ始めていた、というように、手続き上やむを得ない部分もありますが現場感覚とのズレが生じます。このため、生産者側からは「もっと早く非常事態宣言を出して、国の災害支援を仰ぐべきだ」との声もあります。しかし現行制度では、台風等と異なり干ばつは災害指定されにくいのが実情です。結果として、農家自身が蓄えや融資で何とか凌ぐしかなく、「行政頼みでは間に合わない」との不満も聞かれます。

第三に、支援の範囲です。現在の公的支援策は主に農家や漁師など事業者向けですが、実際にはその家族や関連産業(農機具業者、流通業者など)も影響を受けます。例えば農家が減収で機械更新を見送れば農機メーカーの売上が減り、地域経済に波及します。漁師が漁を休めば魚市場や加工場の従業員の収入も減ります。こうした間接的被害者に対するフォローは手薄で、支援の網から零れ落ちる層が存在します。協同組合等はそうした人々も含め地域全体で支えようとしますが、組織の力には限りがあります。

最後に、財源と継続性の問題があります。渇水や猛暑が一時的なら補助金も緊急措置で済みますが、これが頻発するようでは自治体財政も持ちません。JAも共済金の乱発が続けば経営を圧迫します。つまり現在の支援体制は「異常気象は稀な一過性イベント」という前提で成り立っており、これが常態化する可能性に対して脆弱です。この点については後述する長期的対応策と関係しますが、現行の枠組みのままでは、将来の異常気象に十分備えられない恐れがあります。行政・JAともに組織改革や制度見直しを迫られる局面が来るかもしれません。

以上、支援体制を概観しました。関係者の献身的努力にもかかわらず、天候リスクに対する社会の備えがまだ十分でない現状が浮き彫りになっています。この経験を教訓に、より迅速で行き届いた支援ネットワークの構築と、平常時からの予防的施策(インフラ整備や保険制度の拡充)が求められていると言えるでしょう。「想定外」を言い訳にせず、次に備えること——まさに行政・組織の真価が問われています。

公共安全上の問題の顕在化:社会的ヒートストレス・食料インフレ・インフラへの影響

2025年7月の異常気象は、農林水産分野だけでなく社会全体の安全保障にも直結する問題を引き起こしました。特に以下の3点、すなわち (1)熱による人体・社会へのストレス, (2)食料インフレによる経済・治安への影響, (3)インフラへの過負荷・脆弱性 が顕在化しています。

(1) 社会的ヒートストレス(熱による健康被害・労働への影響):記録的猛暑は人々の健康と日常生活に深刻な影響を及ぼしました。総務省消防庁の発表によれば、7月21日〜27日の1週間に全国で10,804人もの人々が熱中症で救急搬送されており、これは今年最多で異例の多さでしたnewsdig.tbs.co.jp。各地で最高気温35℃以上の猛暑日が続いた結果、屋内外を問わず熱中症患者が急増し、高齢者や子供の死亡例も報告されています。7月30日には兵庫県丹波市柏原で41.2℃を観測し国内歴代最高気温記録を更新しましたtenki.jp。京都府福知山市でも同日、同府で観測史上初の40℃超となる40.0℃を記録するなど、もはや災害級の暑さとなりましたtenki.jp。このような環境下では、人々は屋外での活動を極力避け、自宅や公共施設で冷房に頼らざるを得なくなります。企業や学校でも午後の屋外活動中止、テレワーク推奨、夏季休暇の前倒し取得など、熱ストレス回避のための措置が取られました。電力需要が逼迫し、政府は一部地域で節電呼びかけや計画停電の検討を行う事態にもなりました(幸い大規模停電は発生せず)。熱中症搬送者1万人超という数字は、人々の生活がいかに危険に晒されたかを如実に物語ります。特に脆弱な高齢者層ではクーラーを嫌って熱中症になった例も散見され、行政は地域包括支援センター等を通じて声かけ・見守り活動を強化しました。また、暑さによる精神的ストレスも無視できません。寝苦しい夜が連日続いたことで睡眠不足となり、イライラや集中力低下を訴える人が増えています。これは労働災害や交通事故のリスク要因にもなり、社会全体の生産性低下や安全性低下を招きます。猛暑は単なる気温上昇に留まらず、社会の様々な歯車にストレスをかける「静かな災害」として作用しました。

(2) 食料インフレと社会不安:既に詳述したように農水産物価格が上昇傾向にあり、これが家計に重くのしかかっています。総務省の消費者物価統計では、生鮮食品を中心に7月の食料品価格指数が前年同月比で大幅上昇となる見込みです(例えば生鮮野菜は前年比+10%以上との試算もあります)。食料インフレは家計を直撃するだけでなく、経済全体のインフレ圧力を高め、日銀の金融政策にも影響を与えかねません。実質賃金が伸び悩む中での生活必需品の値上がりは、消費マインドの冷え込みにつながり、日本経済の回復を妨げる恐れがあります。また社会的には、物価高に対する不満や不安が蓄積します。歴史的に見ても、食料価格の高騰はしばしば社会不安や治安悪化の火種となってきました。現代日本で暴動が起きるとは考えにくいものの、例えばネット上で政府の物価対策への批判が強まったり、店舗での万引き増加(生活苦による)といった兆候が出る可能性は否定できません。特に弱者層を中心に「このままでは生活できない」という声が高まれば、政治的な圧力も強まります。政府は予備費を活用した緊急支援金の給付なども検討し始めていますが、根本的に食料価格を安定させるには時間がかかります。食の安全保障は国家安全保障という言葉がありますが、今回の異常気象でそれが決して大げさではないことが再認識されました。食料インフレへの対応を誤れば、国民の信頼を失い、社会の安定が揺らぎかねないのです。

(3) インフラストレス(社会インフラへの負荷と脆弱性露呈):猛暑と少雨は、日本の社会インフラにも過剰な負荷を与え、その脆弱性を露呈させました。まず水インフラです。各地のダム貯水率が低下し、7月末時点で関東の利根川水系ダムは貯水率50%台、中国地方では先述のようにダムが計画取水制限を実施する事態となりましたtenki.jp。幸い一般家庭への給水制限は広範囲では起きませんでしたが、局所的には夜間断水や減圧給水を行った自治体もあります。例えば香川県まんのう町ではため池の水位低下により農業用水の緊急放流を行った影響で、隣接地域の上水道に影響が出て一部時間帯で水圧低下が発生しました。都市インフラにも影響がありました。猛暑で道路のアスファルトが軟化し、トラックの荷重で舗装面にわだち掘れが発生しやすくなったとの報告があります。幹線道路では路面温度が60℃を超えた地点もあり、道路管理者は散水車での緊急冷却を行いました。また鉄道ではレール温度上昇による軌道狂いを警戒し、新幹線が減速運転を行ったケースがあります。JR西日本は線路付近の気温が40℃を超えると安全確認のため徐行するとしていますが、7月下旬には実際に山陽新幹線で一時速度規制が行われました。さらに電力インフラでは、電力需要ピークが連日更新され一部火力発電所で出力を増やした際、冷却水温が上がって効率低下するなどの問題も報告されています。東京電力管内では2018年猛暑の際に変圧器の過負荷による停電が発生しましたが、今回も局所的に変電設備の過熱が確認され、緊急の送電ルート変更が行われました(停電には至らず)。情報通信インフラでは、大手携帯電話会社の基地局エアコンに不具合が生じ高温で停止しかけた例があり、技術者が現地に急行し復旧する場面もあったと伝えられています。つまり、我々の生活を支えるインフラは「猛暑」という想定外の負荷に対し、綱渡りの対応を強いられていたのです。

インフラ脆弱性が顕在化した例として挙げられるのが医療・防災インフラです。熱中症患者急増で病院の救急外来は連日パンク状態となり、東京消防庁は「病院搬送まで平均40分以上かかる事案がある」と異例の発表を行いました。これは救急搬送システムの容量限界が近づいたことを意味し、ひとつ間違えば搬送遅れによる死亡事故も起こりかねません。また渇水によって河川の流量が減少したため、水力発電の出力低下や工業用水の確保にも影響が及びました。工場によっては自前の井戸水を掘削する動きもありましたが、それも地下水位低下でうまくいかなかったケースもあります。このように、水とエネルギーというライフラインに多大なストレスがかかったことは、今後の教訓として重く受け止める必要があります。

さらに忘れてはならないのが、複合災害のリスクです。この酷暑・干ばつの最中に地震など他の災害が起きたらどうなっていたでしょうか。想像するだけでも脅威ですが、仮に大規模停電が起きて冷房が使えなくなれば、多数の熱中症死者が出ていた可能性があります。防災拠点に給水車を集めていても、その水が尽きれば避難所生活者が脱水症状になる危険もあります。社会システム全体の応答力が試される場面でしたが、幸い単発災害で済んだため最悪の事態は免れました。しかし、この経験は日本のインフラ・防災計画を見直す契機とすべきでしょう。すなわち、「猛暑・渇水」に対するレジリエンス向上です。具体的には、都市のヒートアイランド対策(水辺空間や緑地の整備、遮熱舗装の普及)、電力・水道のバックアップ体制強化(融通ネットワークの構築、予備電源の確保)、医療救急体制の拡充(熱中症特別搬送チームの編成、臨時医療所の設置)などが考えられます。

今回の一連の出来事で浮き彫りになったのは、「気候が平常であること」にどれほど社会基盤が依存しているかという点です。私たちの都市は、夏はある程度暑いが水は十分にあるという前提で設計されています。それが覆されたとき、連鎖的なシステム不全が起こり得ることを目の当たりにしました。公共の安全を守るためには、インフラ側の適応(物理的強靭化)と、利用者側の適応(節水・節電や熱中症予防の徹底)の両輪が必要です。社会全体が今回の教訓を共有し、次に備えていくことが求められています。それでもふと疑問が残ります。果たして、このような「気候変動由来の新たな脅威」に対して、私たちは十分な想像力と行動力を持ち合わせているでしょうか。今後、それが問われる局面が必ず訪れるでしょう。

9月〜12月に予測されるシナリオと政策・生活への含意

現時点でまだ夏の最中ではありますが、今後数ヶ月(初秋〜冬)についてもシナリオを考えておく必要があります。異常気象の余波や、季節が進むことで新たに顕在化する課題が予想されるためです。ここでは9月から年末(12月)にかけての展開をいくつかのシナリオに分け、それぞれの政策的・生活上の含意を前瞻的に検討します。

シナリオ1:秋にまとまった降雨があり渇水一応解消、しかし台風・大雨災害のリスク増大

8月後半から9月にかけて、例年通り台風シーズンに突入します。海面水温が高い今年は、台風の発生数自体は平年並みか多いと予想されていますfnn.jp。仮に9月までに1〜2個の台風が日本列島に接近・上陸すれば、現在の旱魃状態はかなり緩和されるでしょう。農地に恵みの雨が降り、水瓶も潤うかもしれません。しかし、その雨は極端な集中豪雨となる恐れがあります。地面が極度に乾燥し硬化していると、いきなりの大雨では表土で水を弾いてしまい、洪水や土石流が発生しやすくなります。実際、2018年の西日本豪雨ではそれ以前の空梅雨で地盤が乾燥していたことが、一気に降った雨を吸収しきれず被害を大きくしたとの分析があります。同様に、今年のような空梅雨の後に台風が直撃すると、河川の急激な増水、ダム緊急放流、農地冠水など新たな災害を引き起こす可能性があります。したがって政策側は、渇水対策から一転して防水・治水対策への素早い切替えが求められます。具体的には、各ダムの事前放流(容量確保)や河川敷の除草・土砂撤去(流下能力向上)、避難情報の周知徹底などです。また農家も排水溝の点検やハウスの補強など、大雨・強風に備えた準備を8月中から開始すべきでしょう。生活者も、長雨で傷みやすい食料の備蓄方法(乾物の確保など)や停電・断水への備え(非常用発電機や飲料水のストック)を点検する必要があります。つまり、極端な渇水から極端な豪雨への急転にも対応するレジリエンスが問われるわけです。

さらに、台風がもたらす風害にも注意です。猛暑で傷んだ作物は強風で倒伏しやすく、例えばコメの穂が出た直後に台風が来れば、茎が弱っているため一気になぎ倒され全滅という事態もあり得ます。果樹も日焼けなどで表皮が弱ると落果しやすくなります。政策的には、もしこのシナリオが現実味を帯びてきた場合、早期の農作物損害評価と被害申請の準備を進める必要があります。台風被害は激甚災害指定の対象となり得るため、渇水被害とあわせて補填策を講じることが重要です。生活面では、秋の行楽やイベントが天候急変で中止になったり、交通網が混乱したりする可能性もありますから、9〜10月は非常事態モードを継続すべきでしょう。

シナリオ2:秋も高温少雨傾向が続き、農産物被害が深刻化

一方で、太平洋高気圧が居座ったまま台風も逸れるという可能性もあります。そうなると9月に入っても雨が極端に少なく、「秋旱(あきひでり)」となります。そうなると水不足は解消せず、コメの登熟不良・収量激減が現実となります。例えば1946年には全国的な冷害と旱魃で「昭和の米飢饉」が起きましたが、今回は冷害ではなく高温由来であっても、米生産への打撃は同程度になりかねません。JAや農水省は早急に令和7年産米の作柄予想を見直し、需給調整策を検討する必要があります。具体的には、政府の備蓄米(約100万トン)の一部放出や、タイ・アメリカ等からの緊急米輸入の検討などですjacom.or.jp。早めに手を打てば市場混乱(価格急騰)は避けられますが、判断が遅れるとコメ価格が高騰し、消費者のみならず米加工業者(せんべい・菓子など)にも悪影響が出ます。

また秋野菜(秋冬作)の生育にも影響が及びます。9月は秋野菜の種まきシーズンですが、土壌に水分がなく発芽不良が続出するかもしれません。特に秋キュウリや秋レタスなど夏に植えて秋に収穫する作物が不作となると、10〜11月の青果価格高騰が懸念されます。国民生活への影響は夏だけにとどまらず、秋以降も続くことになります。さらに10月頃には、本来なら台風による塩害や風害が懸念されますが、台風が来なかった場合、逆に秋雨前線も弱く秋も小雨傾向かもしれません。そうなると水源ダムの貯水率は冬に向けても低め推移となり、来春の田植えにも支障が出かねません。冬季の降雪も鍵となります。もし暖冬で雪が少なければ、雪解け水に依存する地域(北陸や東北の山間部)は翌年春先も水不足が長引きます。つまり、渇水の長期化シナリオでは今年の作柄被害に留まらず、来年以降の作付け計画にも影響が波及します。政策的には、こうした最悪シナリオも踏まえて農水省・気象庁・国土交通省(ダム管理)などが連携し、需給見通しのシミュレーションを今から行っておく必要があります。

生活者にとっては、秋以降も食料価格が高止まり、あるいは更に上昇するという見通しが立ちます。家計への影響を緩和するため、政府・自治体は減税や給付金など経済政策も検討しなければならないでしょう。また、水不足が長期化するなら、各家庭での節水習慣の定着や、場合によっては給水制限といった措置も現実味を帯びてきます。実際、香川県など渇水常襲地では平年から夏〜秋にかけて10%給水カットを経験しており、今年も予断を許しません。都市住民も「自分の地域は大丈夫」と油断せず、節水シャワーヘッドの使用や風呂水の洗濯利用など、小さな節水行動を積み重ねることが大切です。

シナリオ3:秋に気温は平年並みに戻るが、国際情勢や他地域の不作で輸入価格が上昇

国内が多少落ち着いても、海外要因が食料供給に影を落とす場合もあります。例えばこの夏、世界的にエルニーニョ現象が発生しており、東南アジアや南アジアでは異常気象が起きています。もしインドやタイで米の不作が起これば、日本が緊急輸入しようとしても国際米価格の高騰に直面するでしょう。実際、2023年にはインドが自国の米輸出を禁止したため国際価格が急騰しました。今年もその動きが継続すれば、日本のコメ備蓄放出策にも限りがあります。小麦や大豆など他の輸入農産物も、豪州や北米での熱波・干ばつ次第では価格高騰要因となります。つまり、国内が落ち着いても外部からインフレ圧力がかかり得るのです。このシナリオの場合、日本の政策対応は一層難しくなります。食料品価格高騰が長期化すれば、日銀は金融政策でのインフレ抑制を迫られる可能性もあります。しかし利上げは景気を冷やし、賃金にも影響し、かえって国民生活を苦しめかねません。政府としては、一定期間の補助金投入や価格統制も視野に入れるべきかもしれません。例えば飼料用トウモロコシや小麦の緊急輸入に補助金を付けて飼料・粉価格を抑制し、間接的に畜産物やパン価格への波及を抑える施策などが考えられます。

シナリオ4:冬にかけてラニーニャ転化等で寒波・大雪が発生

もう一つ留意すべきは、冬季の異常気象です。エルニーニョの年は暖冬傾向が一般的ですが、大気の振る舞い次第で一時的な強い寒波は起こり得ます。仮に暖冬だとしても、暖かい冬はそれはそれで問題があります。例えば暖冬だと野菜の生育が早まりすぎて供給過剰→価格暴落になることがあります(過去に暖冬で葉物が豊作になりすぎ、農家に打撃となった例あり)。一方、暖冬は雪不足を招き、水資源面では来春の水不足につながるリスクです。逆に予想外の大雪に見舞われれば、物流が滞り食品流通に影響するでしょう。2022年末〜23年始にかけて大寒波があり、青森県で野菜が届かずスーパーから消えた例もあります。つまり、秋冬も**「何が起きてもおかしくない」**という心構えが必要です。一般市民にとっては、冬の備え(冬タイヤや暖房用燃料備蓄など)も平年通り抜かりなく行うべきですし、食品のローリングストック(一定量備蓄して消費しまた備蓄)を続けておくことも有益です。

以上のシナリオ検討から浮かぶのは、「不確実性に備える」というキーワードです。9月以降、天候がどう転ぶかは予測には限界があります。政策決定者と国民双方が、多様な可能性を想定し柔軟な対応策を準備しておくことが重要です。具体的な政策含意としては、以下のような点が挙げられます:

- 気候リスク情報の充実と共有:気象庁・環境省・農水省などが協力し、短期・中期の気候リスク(干ばつ指数や高温確率、台風進路シナリオなど)を科学的に分析・発信する。特に農業向けには、平年逸脱が一定閾値を超えたら警報を出すような仕組みも必要。【参考:気象庁の季節予報資料では「向こう1か月は北日本・東日本でかなりの高温」といった情報を発表済み【28†L23-L27】】

- 食料需給シミュレーションと在庫戦略:農水省は主要食料(コメ、小麦、豆類、砂糖など)の国内外需給を点検し、緊急輸入や備蓄放出の判断基準を予め設定しておく。例えば「新米収量が◯%減なら◯万トン備蓄放出」などシナリオを用意。国民にも政府備蓄の存在と放出基準を知らせ、無用な買い占め・不安を抑制する。

- 価格高騰時の弱者支援策:食料価格が一定以上上昇した場合に自動発動する低所得者支援策を検討。例えば「生鮮食料品価格指数が前年+10%を3ヶ月連続で超えたら生活保護費の食費分を増額」や「児童手当の特別加算」といった仕組み。

- 災害対応のマルチハザード化:防災計画を見直し、猛暑・干ばつも「災害」として位置づける。熱中症や渇水による人的・経済的被害を軽減するため、平時からの備蓄(水・スポーツドリンク、氷など)の確保、クーリングシェルターの整備(公共施設を避暑施設に開放)などを計画に盛り込む。

- インフラ投資の方向転換:水資源の安定確保のための投資(ダム掘削の泥さらいによる容量回復、雨水貯留槽の普及、下水再生水の農業利用など)を強化する。また送電網や変電設備の耐熱性向上、鉄道・道路の高温対策技術開発(耐熱レール、耐流動舗装の研究)に予算を充てる。

- 農林水産業の気候適応研究促進:国の研究機関や大学に予算を付け、耐暑性作物の品種改良、新害虫対策、養殖技術革新などの研究開発を加速させる。現場への普及も見据え、JAや漁協を通じた実証実験を各地で行う。

- 国民への啓発:広報を通じ、国民一人ひとりが節水・節電・防災に協力する意識醸成を図る。例えば夏休み明けの学校で「この夏の気候を振り返り、どう対処すべきか」を考える教育プログラムを実施するなど、次世代への意識付けも重要です。

私たちの生活行動もまた見直しが必要です。便利さや効率だけを追求する社会システムは、気候の激変に対して脆弱です。これからは、例えば「夏は無理をしない」「地元の旬のものをありがたく頂く」「水やエネルギーは当たり前にあると思わない」といった暮らし方の転換が求められるかもしれません。今年の経験は、そうした「気候変動時代の新常態」への適応を促す警鐘とも受け取れます。9月以降の未来は不透明ですが、不確実性の中で最善を尽くし、柔軟に対処する力こそ、社会の応答力と言えるでしょう。そのためには一人ひとりが問いを持ち続けること——「次は何が起きるか?私は備えているか?」——が大切なのではないでしょうか。

以上、2025年7月の異常高温・極端少雨が農業・畜産業・漁業・水産養殖および社会システム全体に及ぼした影響について、専門的視点から詳細かつ体系的に報告しました。本稿で提示した課題と示唆が、今後の政策立案や現場対応、さらには私たち一人ひとりの行動変容につながる一助となれば幸いです。過酷な気候の下で明らかになった脆弱性を教訓として、強靭かつしなやかな食料システム・社会システムを築いていくことが、将来世代への責任であると言えるでしょう。tenki.jpagriweb.jp