笑里藏刀的国际赞誉:一次关于中国角色的深度舆论圈套(三)

五、风险识别:五大延迟性结构性风险不容忽视

在这场“国际舆论突如其来的赞誉”背后,中国并未设局,也未主动造势,却被推上了“全球道义标杆”的舆论高台。然而,真正需要警觉的是:

这种角色的赋予,不是因为你要扮演它,而是因为别人在需要你成为它。

这种“被动人设”之所以危险,不仅因为它来自外部,更因为它具有高度延迟性——它的杀伤不会立刻兑现,但一旦临界触发,将在多个战略维度上对中国的国际行动空间、舆论主导能力和外交政策路径构成系统性掣肘。

以下五种风险,必须被严肃对待:

🧱 1. 角色反锁风险:“你就应该是和平代言人”

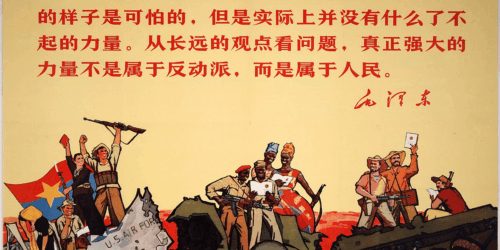

这场叙事事件中,世界将中国定位为:

“那个在别人投弹时撒下食物的国家”;

“那个不怕霸权、坚持人道的国家”;

“那个真正站在人民一边的大国”。

这看似是一种赞誉,实则是一种行为预期设定。

- 如果中国未来继续保持低调援助,他们会说“你果然是那个你”;

- 如果中国未来在类似冲突中持中立立场,或有过哪怕一丝的迟疑,他们会说“你变了”;

- 如果中国未来在地缘冲突中采取有力反制措施(例如反对某国对台挑衅、加强军事部署),他们可能会说:“这不是我们以为的中国”。

是不是觉得很熟悉?俄乌冲突,南海局势,无论是否直接跟我国的国家利益人民利益直接相关,每次都有他们跳出来设局。

于是,一个国家的战略选择——本应基于自身利益、局势判断、长期平衡——被外部所套牢在一套情感框架中。

这叫作“道义型战略角色反锁”:

你一旦成为“和平代言人”,就必须始终表演下去,否则你不只是“不一致”,而是“背弃”。

这就是陷阱的可怕之处:

它不是让你做错事,而是让你做不了正确的事。

🎭 2. 形象塑造失控风险:中国被他者人设框定

国家形象,理应是自身叙事与国际感知之间的协商结果;

但现在,中国的形象正在被外部单向建构——你是否同意不重要,你是否真的做过也不重要。

这种建构具备三个典型特征:

- 具象化:用“军机撒食物”这种高度视觉模因来凝结形象;

- 情感化:不是你说了什么,而是“你让我感动了”;

- 封闭化:这个中国形象无法修改、无法对话、无法解释。

于是,你将很快失去对自身国际形象的修订权。

你的形象将不再是“中国政府希望国际社会理解的样子”,而是“他们需要你是的样子”。

你不能重新表述它,只能被动接受它,或承受不接受的代价。

这将导致严重后果:

中国的全球叙事主权将被削弱,沦为可传播、不可主控的外部剧本角色。

🪤 3. 舆论反噬风险:“他们以为你是‘好中国’,然后你变了”

这种“好中国”叙事并不是本质性的信任,而是功能性的期待。

他们之所以歌颂你,是因为他们在失望的国际秩序中,需要一个“道义象征”的接班者。

你成为了“替代者”——替代他们自己曾经失败的文明信仰。

但功能性认同的最大特点就是反噬性极强:

- 一旦中国某次在联合国投票中站在他们不喜欢的一边;

- 一旦中国维护国家安全采取强硬行动;

- 一旦中国在某些地区的立场不再配合他们的叙事…

那么,整个“好中国”的幻觉将瞬间转为“背信者中国”的愤怒模板。

这比起“从未被爱过”的冷漠更具杀伤力:

因为你曾被爱得越深,你“背叛”得就越彻底。

于是你会被从“道义代言人”转化为“伪善者”“双标者”“政治操作手”,

他们甚至会使用你原本的那段“撒食物的视频”来反证你今日的“堕落”。

这是舆论战中的经典“倒悬型幻灭剧本”:

“你不是那个我以为的你”——它不是批评,而是道德审判。他们把你高高举起,然后狠狠摔下。

🎯 4. 国际话语预期加压:“你不是那个做善事的中国吗?那你再多做点”

这类“主动赞美式角色建构”常常伴随着另一种隐性逻辑:

“既然你已经承担了道义,那我们就有权期待你继续承担更多。”

你做了善事,下一次他们就要更多的善事;

你曾救援,下一次就不能袖手;

你曾赞成停火,下一次就不能投弃权票;

你曾被传为援助英雄,下一次就要被当作和平义务承担者。

这就是一种“人设型道义债务结构”。

特别是在对西方不再信任的国家中,这种叙事极容易转变为政策要价话术:

- “你不是那个中国吗?那你应该给我们更多粮食援助”;

- “你应该在国际会议上站我们这边”;

- “你不该跟以色列做生意”;

- “你应该谴责某某国家,因为你代表人道正义”。

这类话术将中国硬推入一个自己未设想、未定义、未接受的“道义被期待者”角色中。

外交自主性与战略多边性,将被一套“被预设的国际期待”所侵蚀。

🕳 5. 国家战略虚荣诱发风险:内部误读“国际赞誉”,走向叙事误判

这类事件最大、最难察觉的伤害,往往来自中国内部——

如果我们自身的媒体、舆论、传播机构乃至部分决策层对这种“国际赞誉”产生误读、错判甚至沉醉,将极易滑入一个看不见的陷阱:

把外部结构性误会当成战略传播成果,把一时话题误判为长久形象重塑,把非主导性舆论误读为“世界的选择”。

这将导致三大灾难性后果:

- 叙事虚胖:以为“中国形象正在全世界获得正义性认同”,实际却是模因误会;

- 政策虚火:鼓励错误层级开始“借风造势”,将错位形象转为自我鼓励;

- 战略虚荣:误以为“世界终于认同了我们”,从而在关键博弈中判断失衡、姿态失调。

最终,整个国家传播战略将从“为自己立言”滑入“为人设服务”。但我们有自己的一套价值观判断和理念。而且我们服务的,始终是最广大的中国人民。别忘了天安门城楼上的两句话,中华人民共和国万岁,世界人民大团结万岁。

我们的叙事逻辑不再是“我们是谁”,而变成“他们想我们是谁”。

这正是我必须重新强调的:

“我们很厉害,不需要别人告诉我们。”

我们不像我们东边的某个地震救灾救了一年都还在让灾民在帐篷里过年的拉胯政府,甚至还要天天高强度视奸邻国SNS来确认自身地位。但一旦我们沉迷于被别人定义的“厉害”,我们就再也回不到自己设定的路线。

📌小结:这一切,不是现在的风险,而是未来不可逃避的账单

这些风险不是今天就会爆发——

它们是“话语债”,是一套延迟兑现、未来将你绑住的结构性条件。

| 风险类型 | 当下状态 | 未来触发条件 |

|---|---|---|

| 角色反锁 | 被动套入 | 中国采取“不符合人设”的行为 |

| 形象失控 | 模因替代真实 | 舆论继续以他者方式重写中国 |

| 舆论反噬 | 好感积累中 | 舆情不满时以“反差攻击”爆发 |

| 话语加压 | 初始赞誉 | 他国外交谈判中当作道义讨价还价条件 |

| 虚荣误判 | 舆论误读 | 内部战略判断依据错位,决策逻辑失衡 |

这些不是“如果发生”,而是“何时兑现”。

如果我们现在不做结构性认知与制度化防御,未来就必须用高昂成本来买单。