写在三十四的关隘上,一些疑问(中)

书接上回

上回说到,我站在三十四岁的转折点上,对自己的初心与现实做了一次清算。

那是一篇关于“为什么来”的文章,是关于理想与现实如何并行、如何拉扯,最终如何在某一刻发生断裂的回顾。

写到这里,已经回答了“为什么来,又为什么走”。

可仅仅解释“过去”,并不足够。

三十四岁的我,还必须同时直面“未来”。

而通往未来的材料,来自对“已经得到的”与“尚未得到的”的清点。

本篇,我要写的正是我在日本所“已经得到的部分”。

我将它分为三个方面:其一,对日本的理解更深;其二,完成学业并构筑了属于自己的工具箱;其三,塑造出更为成熟的人格。

接下来,我会逐一展开。

我收获了什么?

我对日本的了解更深了

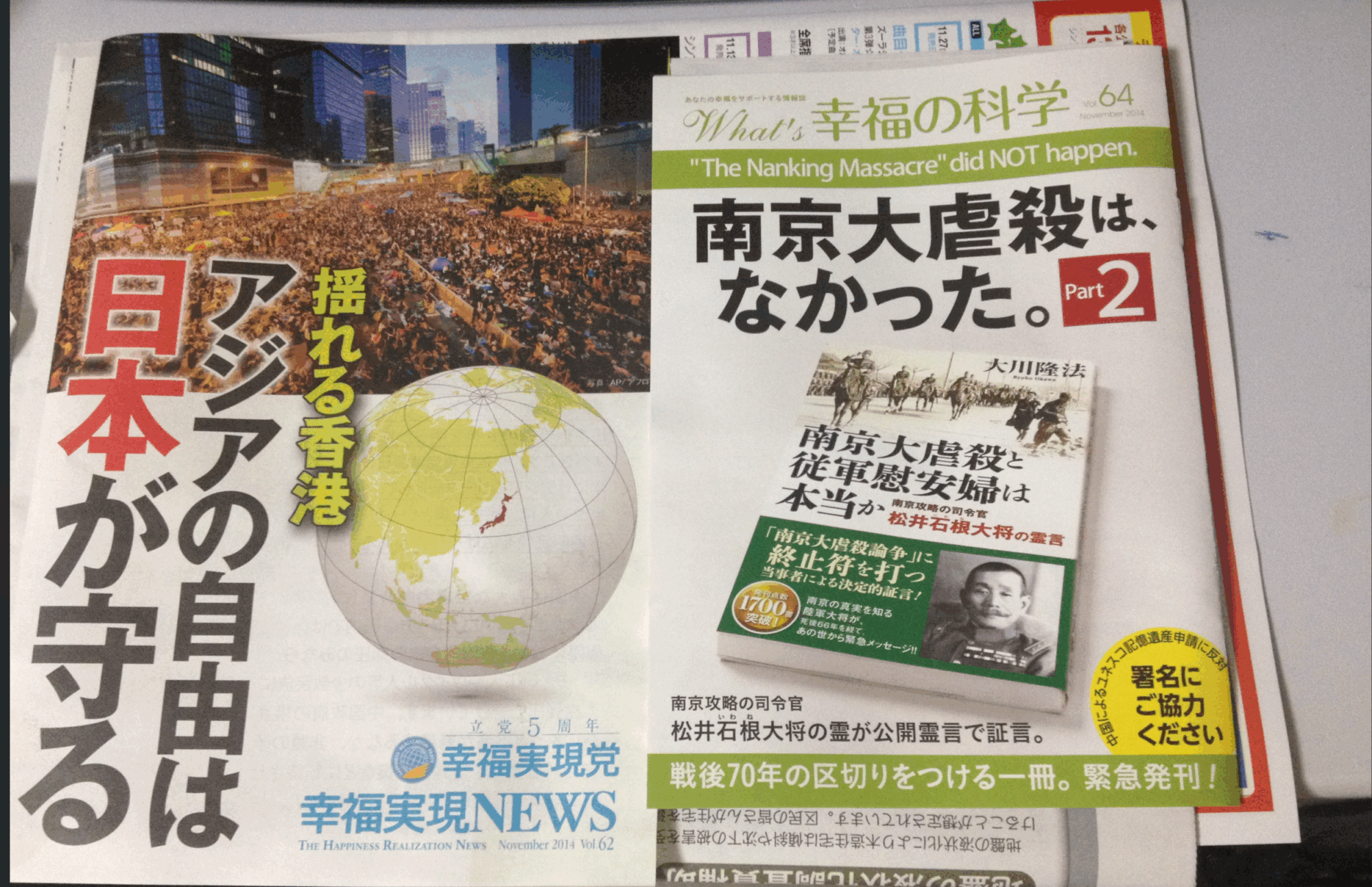

正是因为我来了,我进入了他们中间,我被他们视为系统的一部分,所以我不再是“外部的人(部外者)”。

所以我才能暴露在赤裸裸的结构性的暴力之下,所以我才能见到、听到、触碰到他们平时精心包装、绝不轻易示人的阴暗面。

也正是因为我来了,我走到了镜头的前面,我亲自看到了镜头捕捉的画面原生的美,所以我不再是“通过滤镜来观察的人”。

所以我才知道,风景的美丽与社会的残酷可以并存;所以我才明白,动画里的青春热血背后,是便利店打工的夜班、地铁里麻木的沉默、办公室里层层的阶级秩序。

所以我才真正意识到,美好与丑陋并非互相抵消,而是像双轨一样并行:一个负责吸引你走近,另一个负责提醒你保持清醒。

所以我收获的,并不是一个单纯的“美丽日本”或“丑陋日本”,而是一个更立体的、充满张力的日本。

它让我在幻灭中学会自省,在困境中逼自己成长,在无数次的不解与愤懑中找到属于我的答案。

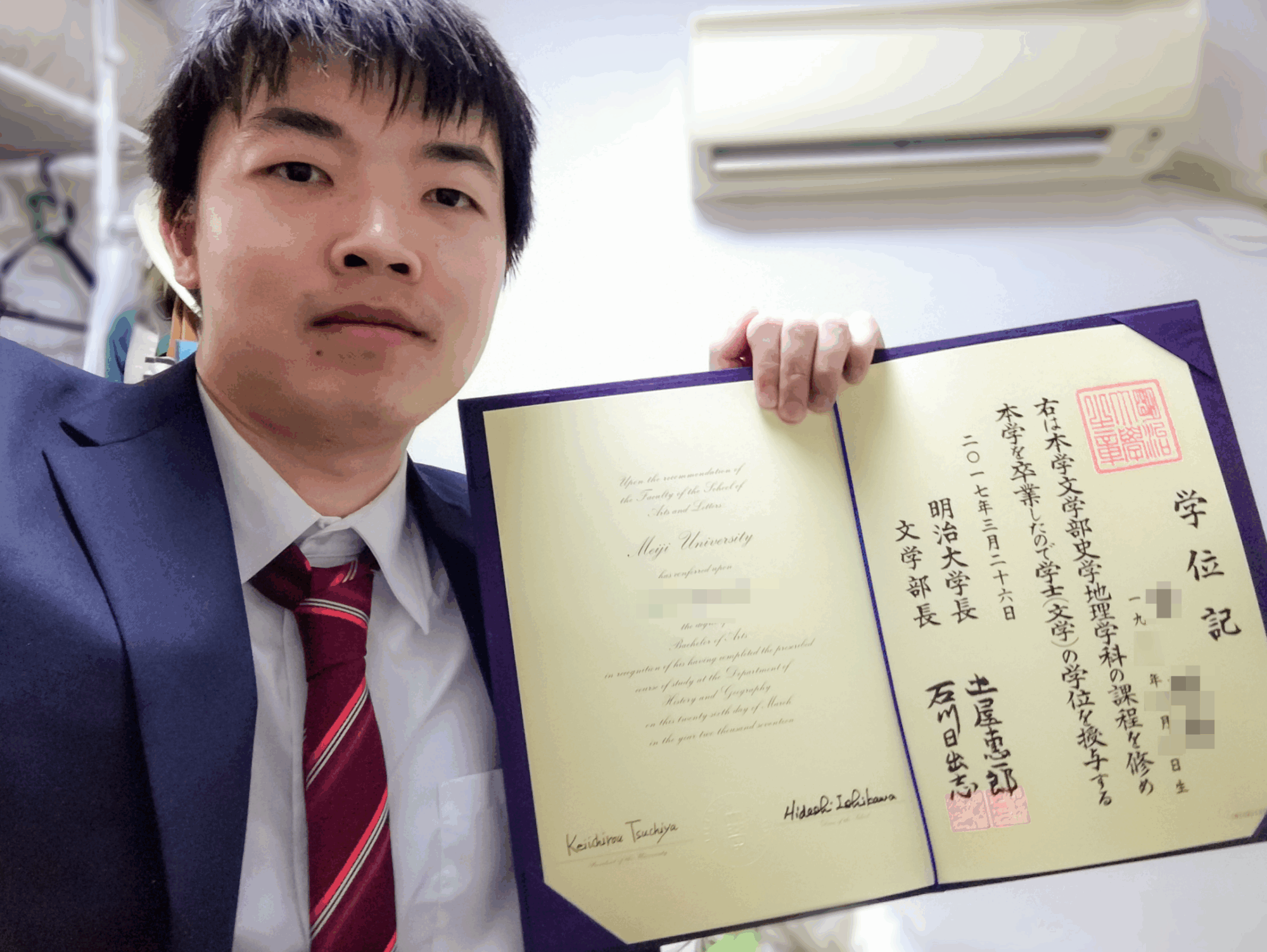

完成学业并构筑了属于自己的工具箱

我一开始很焦虑于自己花费了两年时间去读语言学校。

但也托那两年时间的福,让我在被社会复杂人心险恶、打工难找、省钱不易、孤独无助的境况中,不至于再背上一个沉重的学业压力而雪上加霜。

这段缓冲期让我得以慢慢适应环境,锻炼日语基础,也学会了如何在陌生社会里生存。

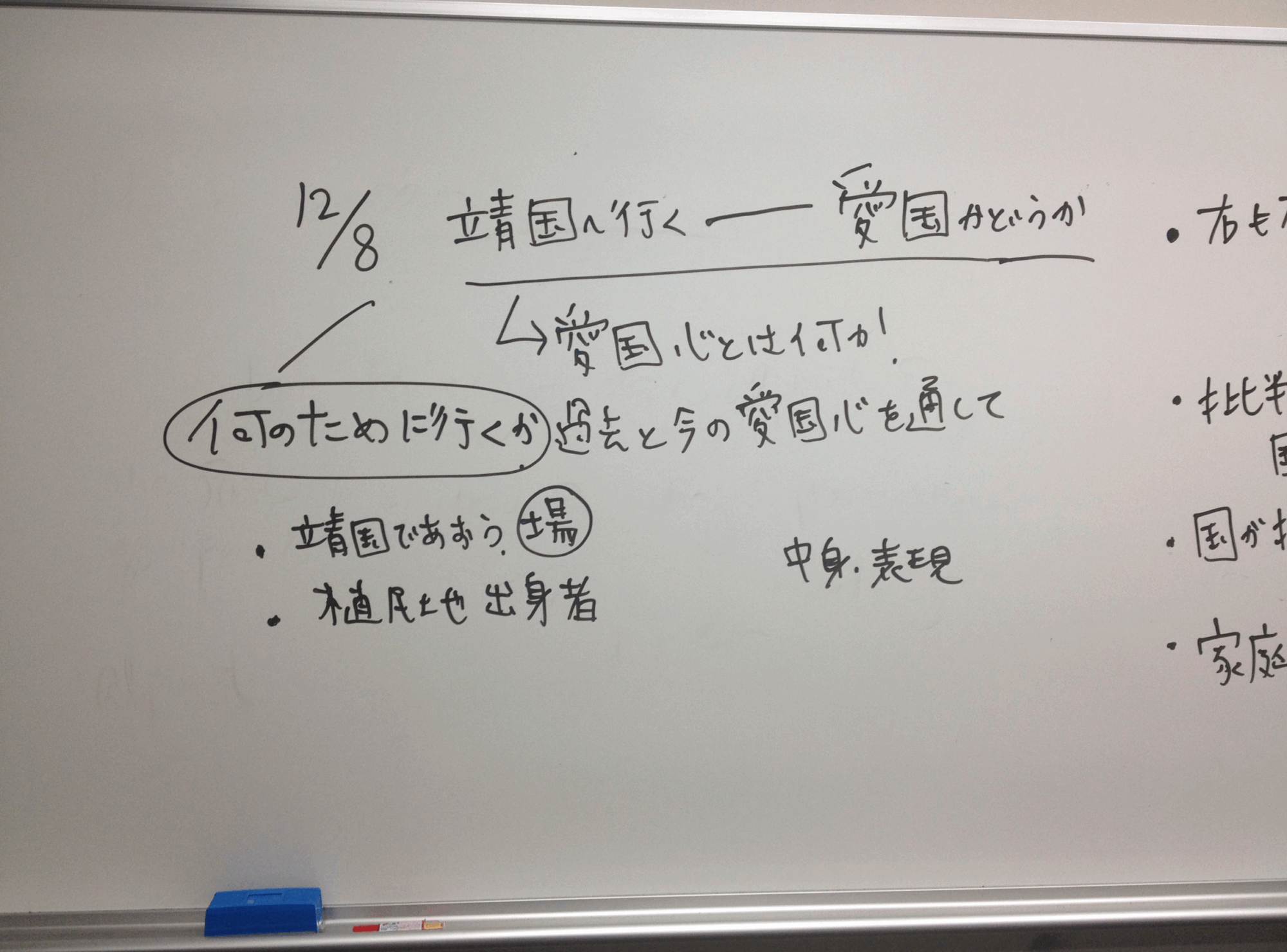

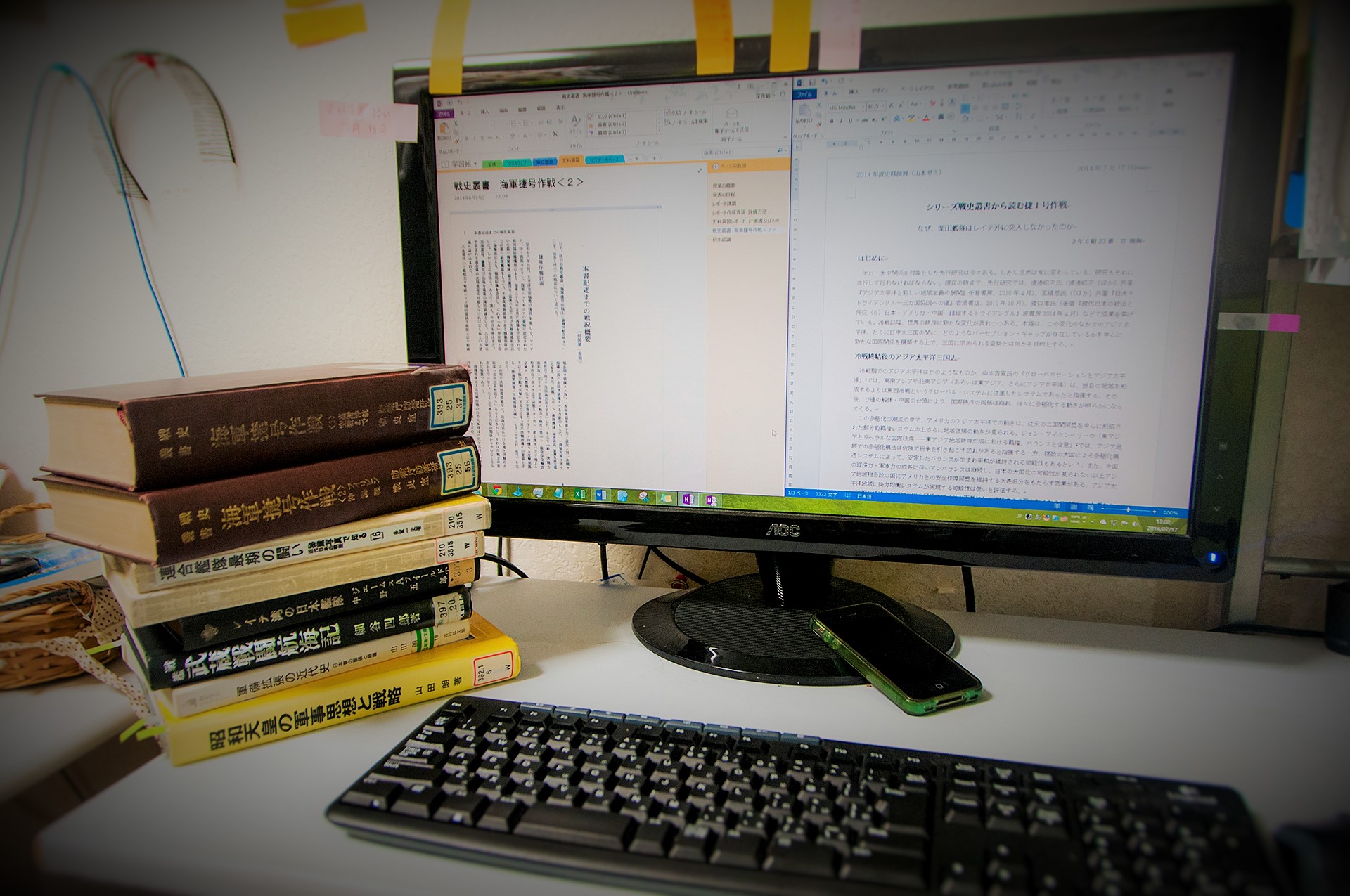

而大学,虽然我的课表大多数与我当前的工作没有直接的联系,但它所教会我的并不仅仅是教材上的内容。

我在学习的过程中掌握了一种方法论:

任何现象都要放回时间轴和社会脉络中去理解;

任何文本都要质疑它的出处与语境,寻找被压制的声音;

任何问题都可以在宏观、微观与中观之间来回切换;

制度的约束和个体的能动性,总是要被放在一起考量。

更重要的是,我在选课的时候,几乎是用“构筑牌组”的心态,把史学、心理学、社会学、信息技术 等不同领域的课程拼装起来。

日本文化史、民俗学、国际关系史、临床心理学、日本亚文化研究、东洋思想史、数据库与媒体编辑……这些课程像一张张卡牌,慢慢组成了我独有的工具箱。

这套工具箱让我在睁开眼睛看世界时,不再只是凭直觉去感受,而是能带着一整套分析与批判的手段。

它让我学会在混乱的信息中找到层次并重组;

它让我能在不同文化的叙事之间切换角度;

它也让我明白,“现实与虚构”“表象与结构”之间的界限,并没有那么绝对。

因此,我收获的不仅是课堂成绩单上的几个学分,而是一种终身携带的方法论,以及一种属于自己的叙事能力。

这是大学真正交给我的,也是我超越课堂之后继续在用的。

塑造出更为成熟的人格

我变得独立了

这十几年来,我独自生活,独自面对世界,在这个过程中,我逐渐学会了真正的独立。

我说的独立,并不仅仅是“一人承担所有家务”。更重要的是,作为异乡的外来者,我从零开始搭建生存的框架。租房、打工、处理手续,面对接连不断的突发状况和“不如意十之八九”的现实,我都只能亲力亲为。虽有过怨言,却仍一步步坚持走到最后。

在这样的历练中,我渐渐明白了“无依无靠”究竟是什么感觉,也更能体会到“有人支撑”时的安心。

我习惯了“没有人会让着你”的冷硬规则,但也因此在偶尔遇到不经意的体谅与妥协时,格外感到珍惜与快乐。

我虽然常常孤独,但独立带来的那份乐趣与底气,却始终陪伴着我。

我学会了自主学习和自省

没有人会替我安排好路线。课程之外的空白本身就是训练场。

我在没有指导的系统里进行自我学习、自我摸索、自我定位。

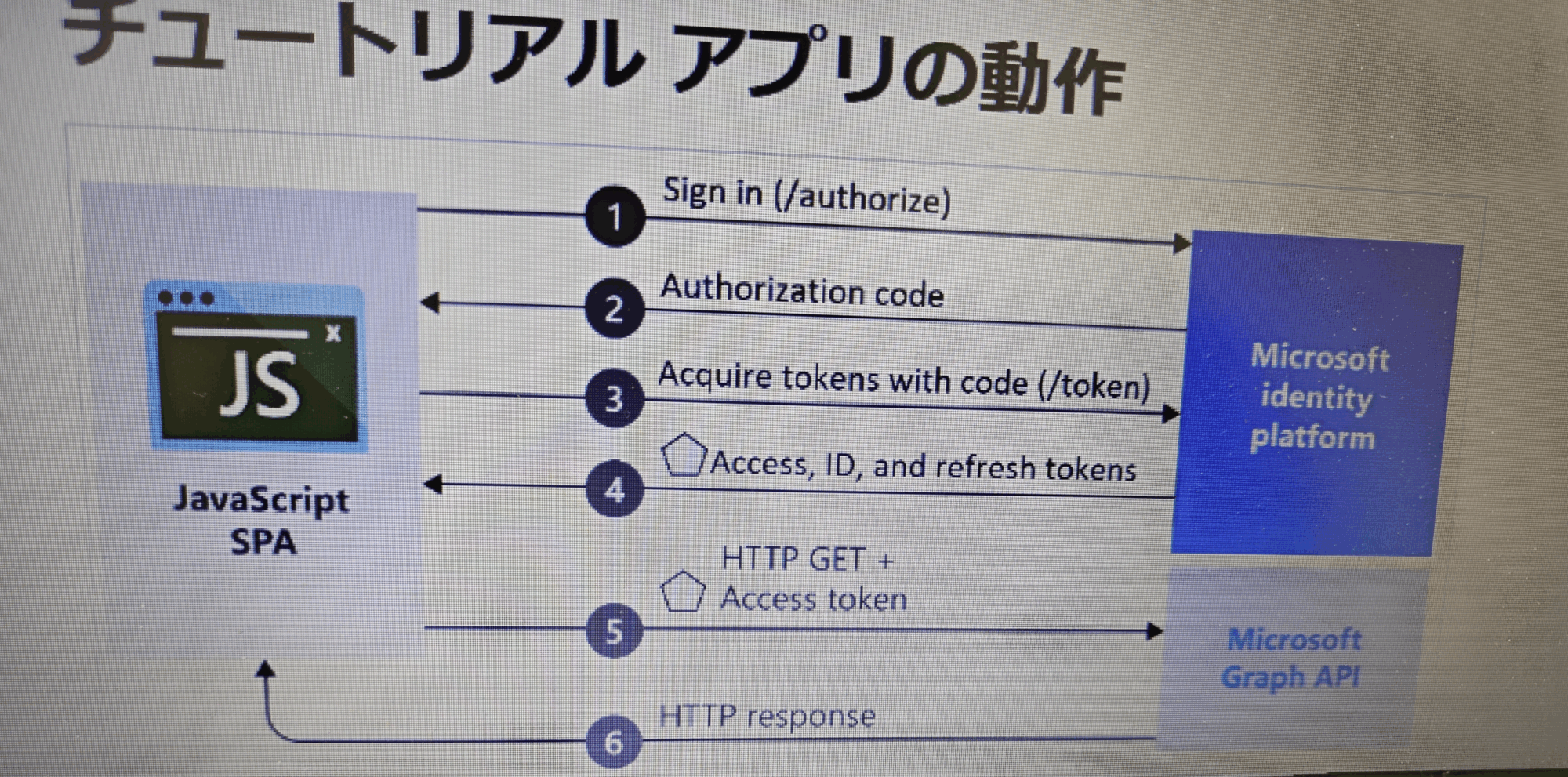

工作中,服务器、大型存储阵列、虚拟化环境案例、应用开发这些问题上,我一次次从无到有拼凑答案。

而在业余的游戏开发中,我并没有所谓“科班背景”,也没有系统的师承可循。

我能依靠的,只有零散的教程、论坛上的只言片语,以及不断的试验与失败。

正因为如此,自主学习成了唯一的道路。

我把碎片化的知识拼接起来,慢慢构筑起属于自己的框架。

我在反复推翻与重建的过程中,逐渐摸索出方法论,也让“独自学习”的习惯深深嵌入了我的人格。

我学会了慢下来,但出鞘的那一刻危险而致命

出国前,我常常靠幻想来支撑自己,觉得只要闭上眼,就能活在故事的平行世界里。

而如今,我学会了慢下来,不再因为现实的落差而幻灭,不再因为事态的发展不如意就崩溃,就止步。

我能在不确定中维持自己的节奏,也能在压力中维持清醒。我的安静,并不是一时的妥协,当我决定出手,我一定会精准且有力,达成自己的目标。

这是一种由幻想到理性、由少年到成年的人格转变。

以邻为镜,重新确立了自己的自我认同

在日本,我收获了足够多的“对比素材”。

我看到了别的国家是如何运转的,看到了那些包装背后真正的社会逻辑。

我看见了犬儒与虚无如何被制度化、如何以“仕方ない”来卸责。

这些都让我更加清楚:我自己不愿意成为怎样的人,也更坚定了对自己文化与血脉的认同。

我理解了“我是一个中国人”,不是一句空洞的话,而是与历史、语言、人民共同体的深刻连接。

这种认同并非排他,而是一种归根:它让我明白,我的未来不能寄托在他国的幻象里,而要扎根在属于自己的大地上。

我交到了更多的朋友

如果不玩百度空间,我也许不会认识大叔,也不会认识 wufee。

不认识 wufee,也就不会认识熊酱和猫大。

不来日本,就不会遇到拯哥。

如果不玩微博,也许就不会结识信哒哒和小翠。还有勋章,政委,萌老师。

不玩摄影,就不会认识阿雪。

来日本之前如果没有认识阿俊,也不会在后续认识 AZ、路障、IVO、昊昊……

这十几年来,我认识的朋友远比在国内时多。

他们有的成为我可以联系、可以倾诉的人,成为精神上的支柱;

更多的人,也许名字已经模糊,却在某一段日子里陪我同行,直到在下一个岔路口各自散开。

我一直以 I 人的方式在交朋友,保持着一种距离感,像“君子之交淡如水”。

但正因如此,我才格外珍惜这些关系。

它们一直提醒着我:哪怕我独自升级,我在这颗星球上,也绝对不是一个人。

我的工作,带我到了我值得托付一生的事业上

大学毕业时我进了一家搞Web的公司。这是我出国时候未曾预想的道路。

因为出国时我的人生蓝图是自己创业开公司,而我却选择给人打工。

这当然有我数学和托业成绩奇烂没有考上商学部的原因,但也有我冥冥中觉得IT才是这个时代前进的正确方向的影响。

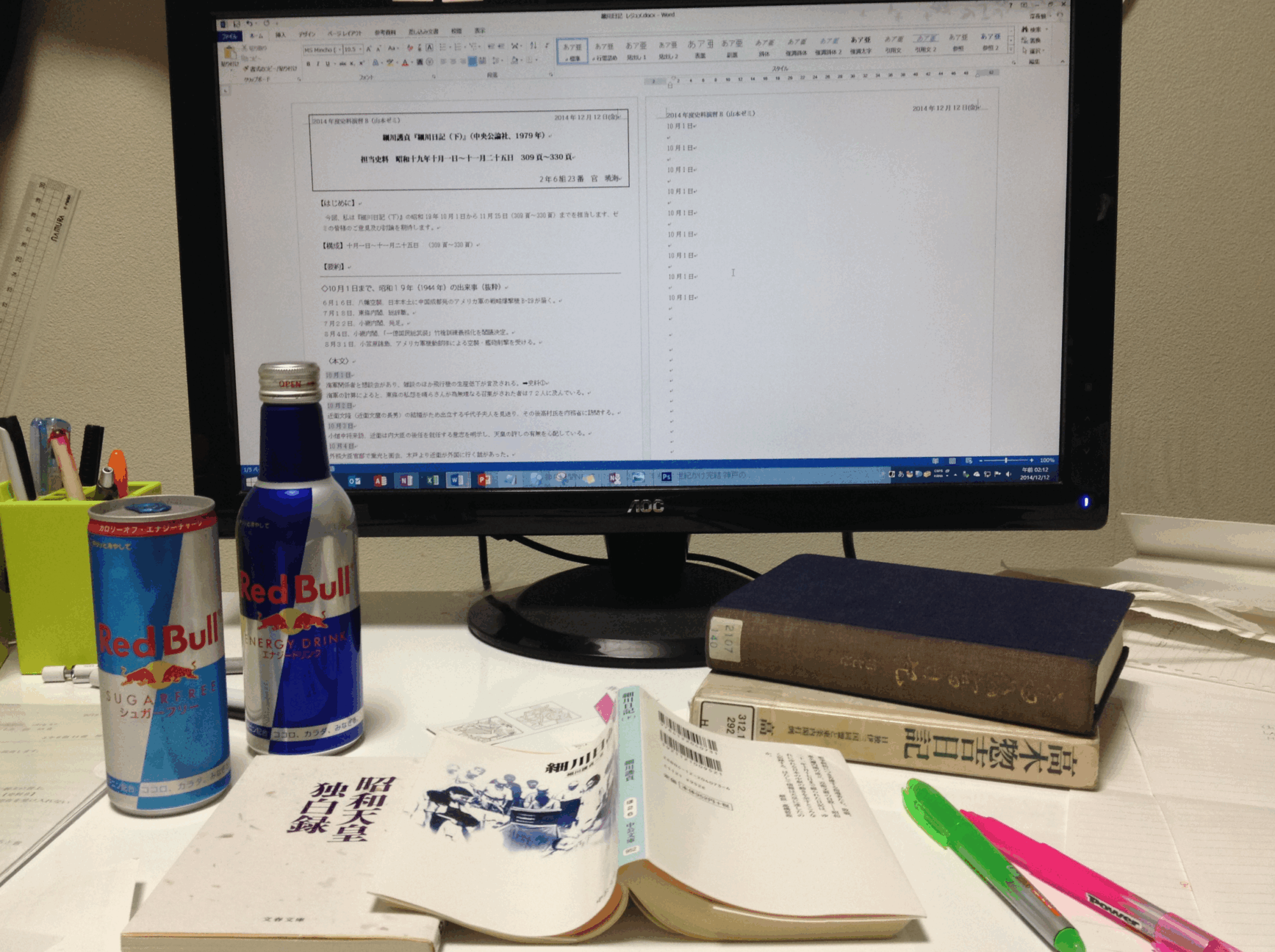

所以我一头扎进了一家黑心企业。

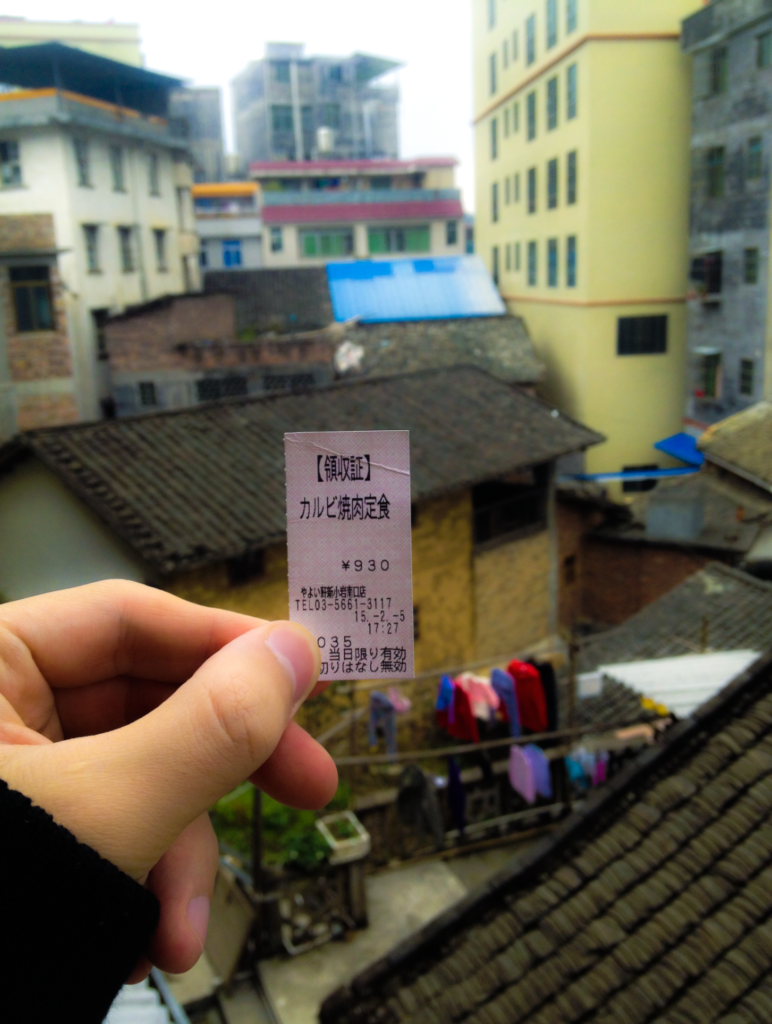

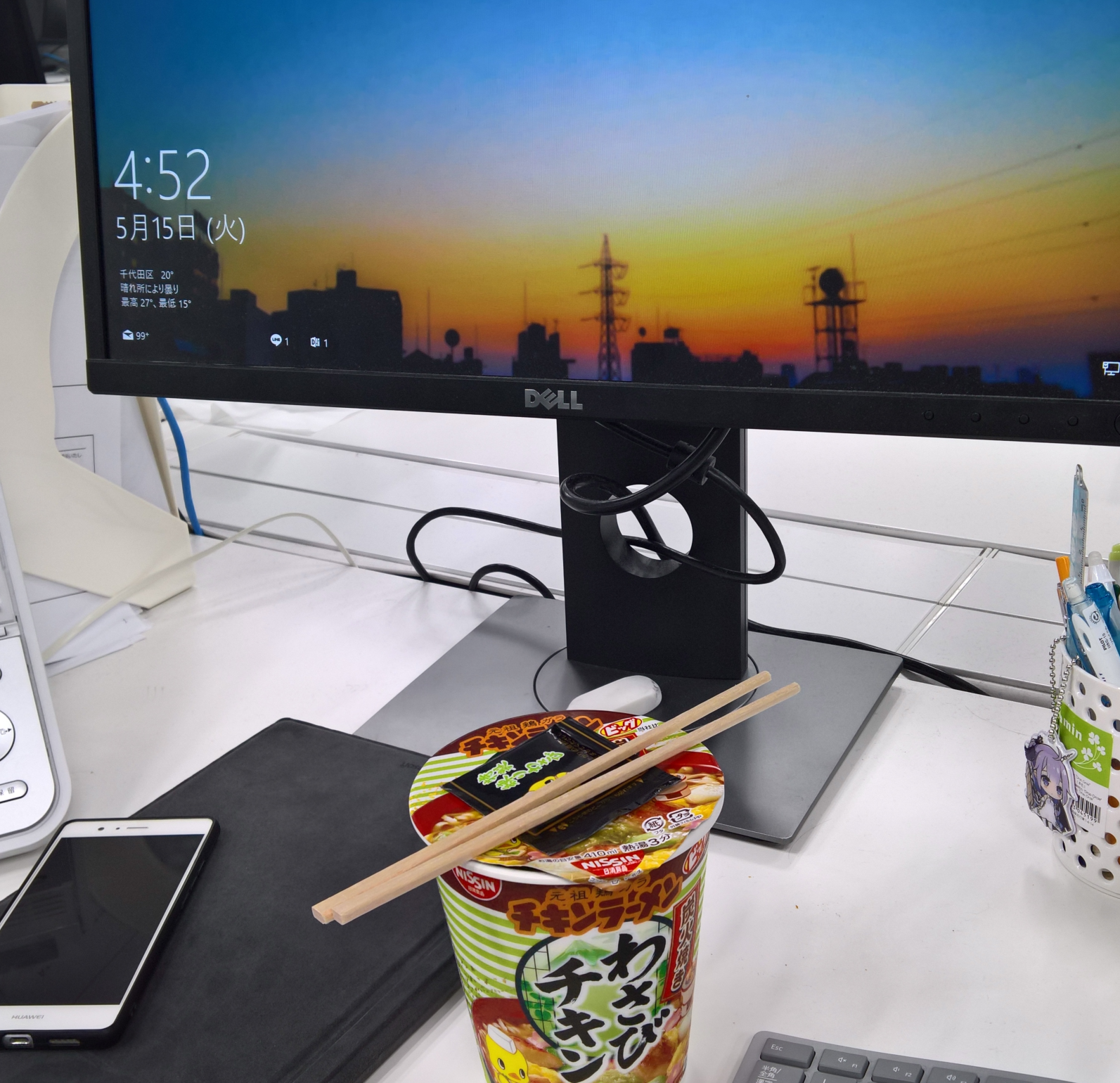

4点多的时候我为什么在工位上吃泡面?是因为我热爱工作吗?

12点回到家了还不得不打开笔记本电脑火急火燎地改代码,是因为我爱写代码吗?

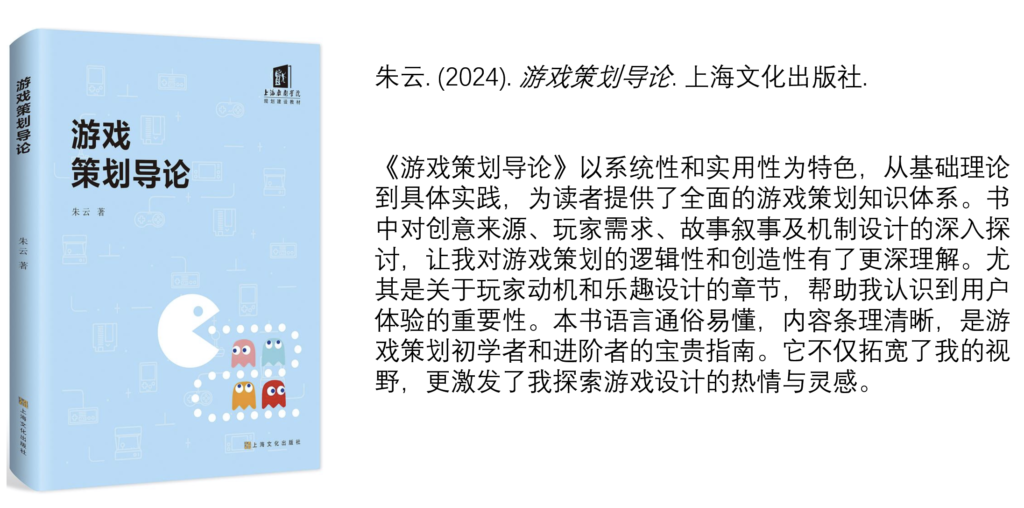

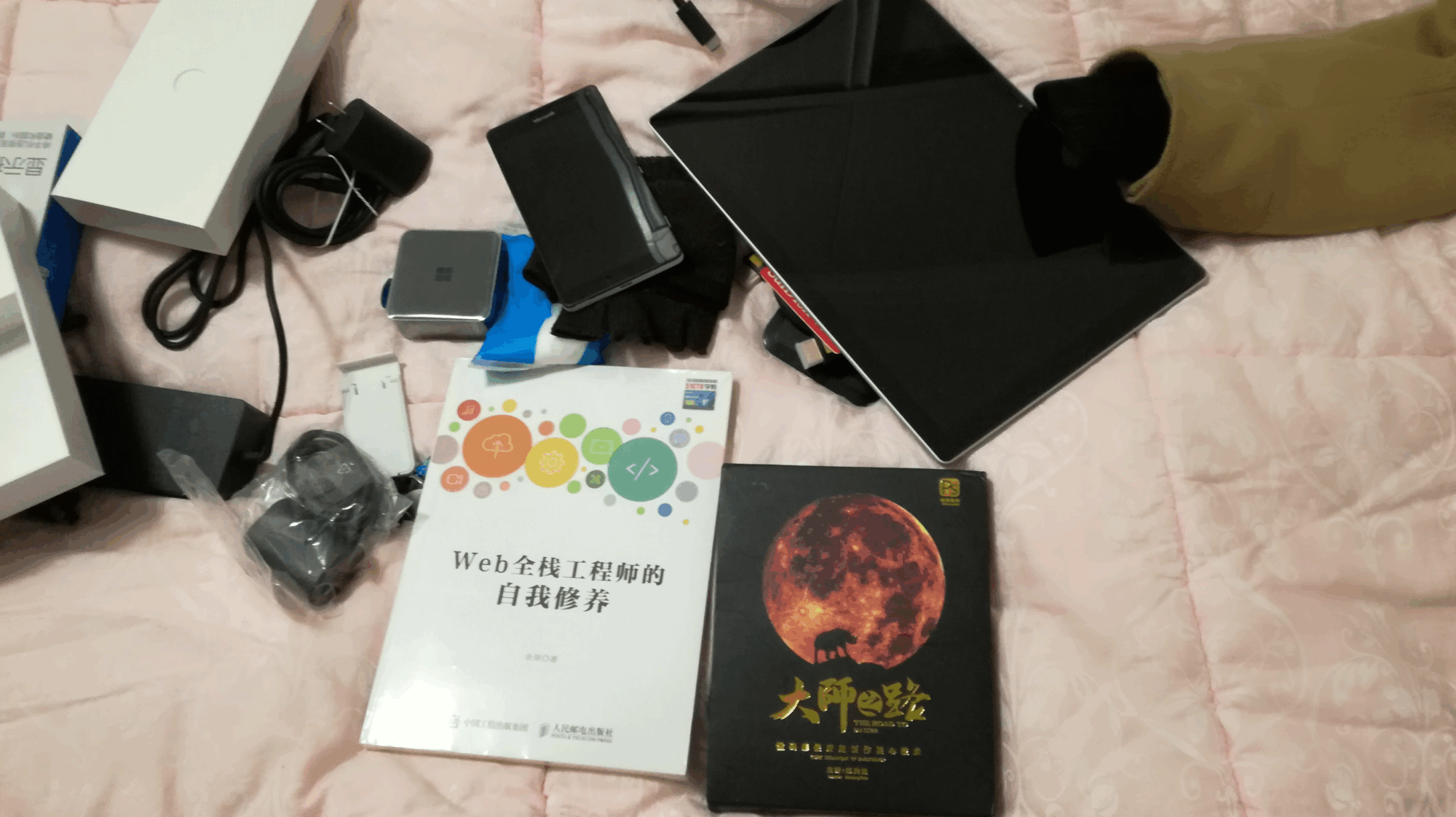

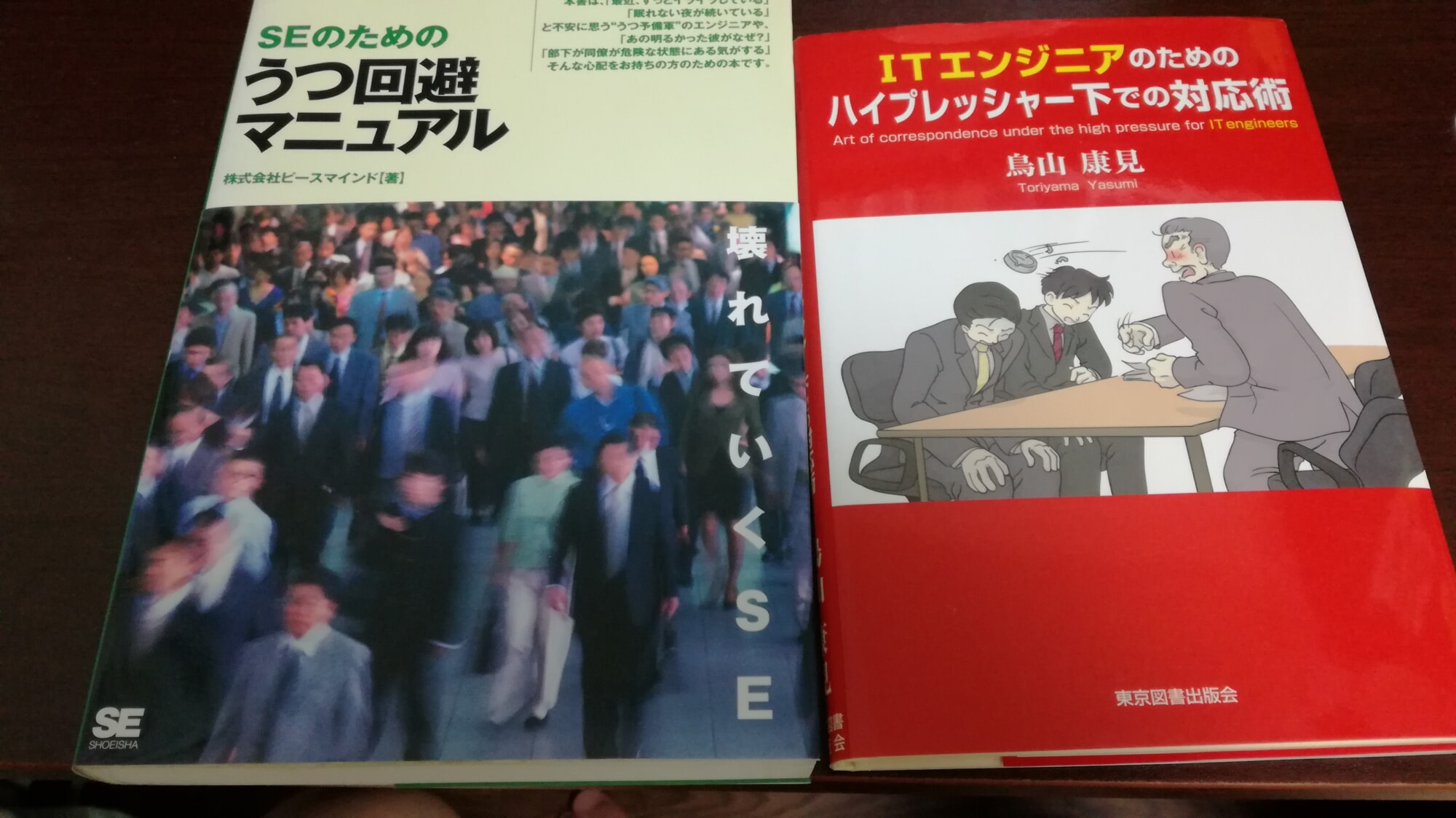

我书架里常年放着两本书,每次带新人我都给他们看,是因为我真的很喜欢这两本书吗?

借着公司的名义来到大型云服务供应商的展会各个公司的展台混脸熟,是因为我天生社交悍匪吗?

公司楼下711前面的树荫下一到10点半就会刷新一个拿着冰美式的牛马,你有什么头绪吗?

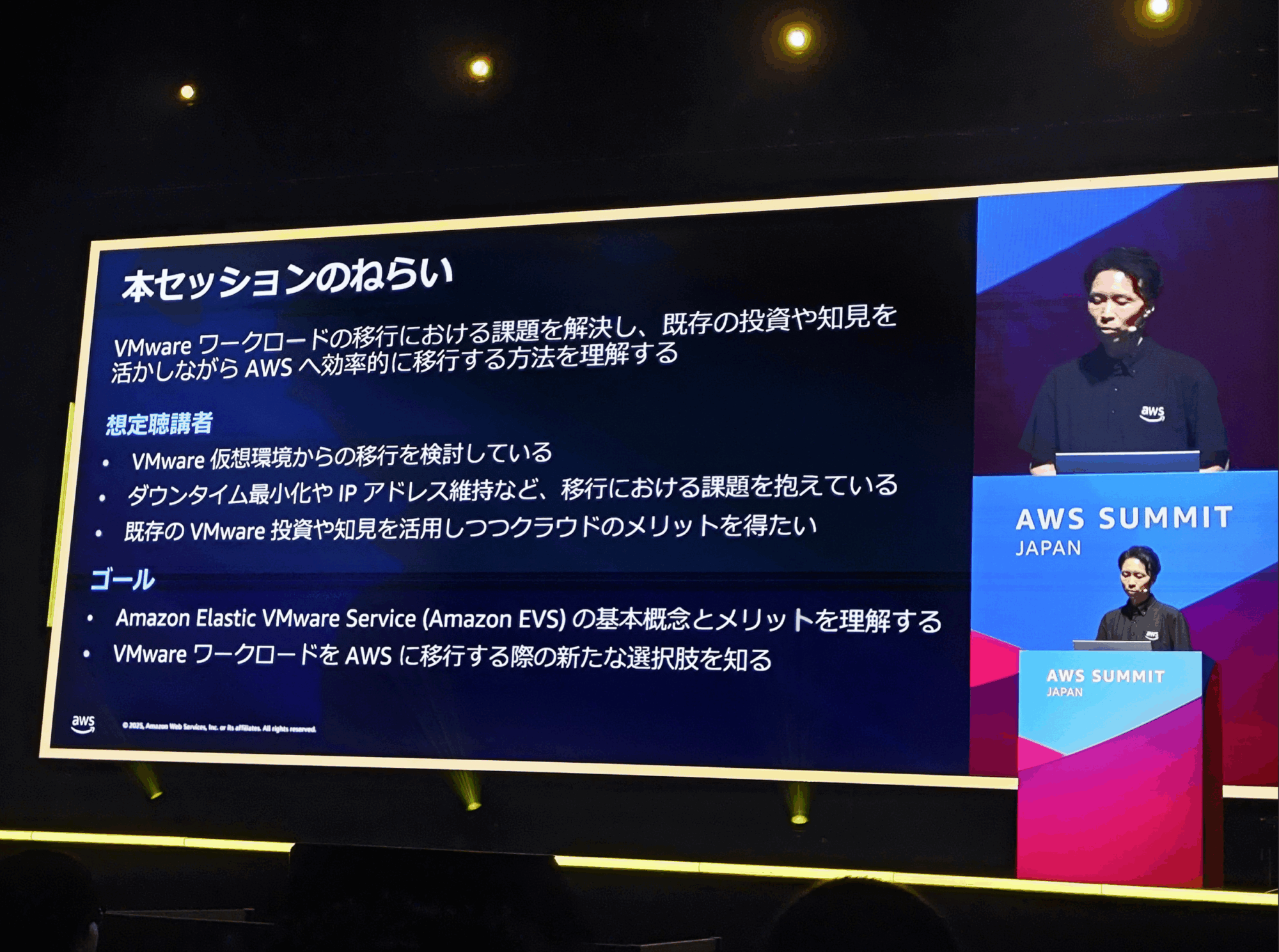

我的职业道路从Web开始,再到工厂ERP和工作流系统,再到IT硬件,再到虚拟化,再到金融DWH。

我直接在终端上用vim写PHP,在浏览器上直接调试样式表和JS,架过几十台虚拟机的云端集群。

我戴着头盔穿着安全鞋穿梭在车间,摇人开会,翻译会议发言,对接供应商,甚至自己剪水晶头和给日方出差人员订酒店。

我在16度的机房一边搓手一边在思科的交换机上排查数据风暴的问题线路。

我试图搞清楚为什么快照功能有时候会把虚拟机送上西天有时候不会。

我一边骂给我派活的傻逼上峰连上下文都不给就让我写PL/SQL,一边写文档给新人怕他们哭着跑路。

我不知道我到底有没有点错技能树或天赋树,我是不是一个穿着布甲却在扛怪的法师。

我不是不知道这个世界就是个草台班子,我是不知道摊到自己头上时随便一根稻草都能压死我。

我混了经历,没把我弄死,还给我发了抚恤金,还有双下巴和三高和啤酒肚。

但我一直浑浑噩噩,我总觉得我不该在这里,但那时候的我也说不出我到底该在车底还是在哪里,才能看到我的幸福有多甜蜜。

可我始终在写作,也始终在玩游戏。

我用游戏获得的灵感反哺写作,又用写作来排解心里的负担。

我幻想过有一天能做一款属于自己的游戏。

直到有一次,我去了 TGS。

我看到无数独立创作者,以草根的姿态、非科班的背景,却满怀热情,把他们的作品呈现在世人面前。

我再回头看看自己写的那些带着班味的文档、工程管理和项目计划书。

就在那一刻,我明白了:大学没有直接告诉我,工作也没有直接告诉我,但一切都在引领我走向同一个答案。

我就是要干这个的。

这就是我值得托付一生的事业。

我要看到,有一天,我的游戏出现在这个场馆之中。

下回预告

我看见了更真实的日本,也完成了学业,工作把我引向一条值得托付一生的事业。这些,是我在异国十余年的收获。

然而,收获只是一面。要完成这场清算,还必须直面那些没有得到的部分,这才算完整。

我得承认,当初出发时怀抱的许多梦想,最终都没有实现。

我没有成为爽文主角,在日本大开主角光环,没有组建属于自己的“海贼团”,没有邂逅动漫里描绘的大和抚子,没有成为 CEO、走上所谓的人生巅峰。

我没有在这里找到一个真正属于我的“家”,也没有遇到能够完全托付的“母港”。

而支撑我理想与事业的燃料,在这里始终过于稀少,远远不足以让我达到突破引力的“第一宇宙速度”。

如果光从这个角度去看的话,也许会觉得——啊,这就是虚度光阴,学无所成啊。

但若换一个角度,意义便会截然不同。

所以下一篇,我将把那些“没有得到的”逐一写下。

未能融入的孤独,未能实现的理想,未能停泊的归属感。

它们表面是缺憾,却同样构成了我的成长。

唯有将这些不足与缺口清点出来,我才能真正完成这场清算。

在三十四岁的关隘上,把“过去”交代清楚,再带着更轻的行囊,走向“未来”。